アニガサキの感想と考察——共生的世界への没入

序

本稿では、TVアニメ『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』(以下『アニガサキ』)に関する感想を述べる。『アニガサキ』全13話の内容はもちろん、事実上の原作の立ち位置にあるゲーム『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』(以下『スクスタ』)のストーリーに関するネタバレも若干含まれているため、閲覧の際は注意されたい。

また最初に断っておくが、本稿のうち特に後半部分は、かなり哲学的・宗教学的な色彩の濃い考察を展開しているため読みにくい部分が多くなってしまっている。とはいえ私がこういった考察を試みたのは決して上から目線の文芸批評をするためではなく、むしろ一介の『ラブライブ!』ファンとしてただただ作品を深く楽しむためである。そのため本稿ではひとつの一貫した思想・立場によって本作を考察するのではなく、古今東西のあらゆる思想を縦横無尽に援用(というか濫用?)しながら自由気ままに語るという文体になっている。この点についてあらかじめご了承いただきたい。

改めて私の立場を表明しておこう。私は、2017年に『ラブライブ!』シリーズの新展開として発表された「PERFECT Dream Project」(PDP) の発足当初より虹ヶ咲というコンテンツに注目しており、特に虹ヶ咲を本格的に追い始めたのは2018年の媒体別活動からだった。2017年頃までは前作『ラブライブ!サンシャイン!!』も追ってはいたのだが、2018年当時の時点では色々あって離れ気味だった。しかし新たに始まった虹ヶ咲というコンテンツには、黎明期から期待を寄せてきたのである。そのためTVアニメから虹ヶ咲を知ったという層とは『アニガサキ』の見方にかなりの差があるであろうし、以下の感想にも古参特有の面倒臭さが漂っていると思われるが、その点はご容赦いただきたい。

私のツイッターのフォロワー各位はご存じだと思うが、既にツイッターではアニガサキに関する細かい部分の感想と考察を色々と述べてきた。しかしTVアニメ全体を通した感想・考察はあまり投稿してこなかった。端的に言って『アニガサキ』は、自分が今までの人生で触れてきたアニメの中でも最高レベルの傑作と言ってもよいのではないか、と思われるほど強烈に印象に残った作品だった。そのため最終話を見終わった後はしばらくの間放心状態のような感覚に陥り、まともな感想の言葉が出てこなかったのである。実のところ今になってもその状況は大して変わっていないのだが、いつまでも感想の投稿を先延ばしにしていると後々更に億劫になりそうなので思い切って感想を書こうとし、この記事の執筆に至っている。基本的に本稿の内容は、TVアニメ全体にわたるテーマ性を中心とした感想と考察になっているが、この機会にどうしても述べておきたかった個別的な話題も一部に挟まれている。ツイッターに投稿してもよいかとも思ったが、やはりかなりの長文になりそうなのでブログ記事での投稿がよいだろうと判断した(実際に、本稿は2万字を超える分量になった)。

まず、既に多くの論客から指摘されているように、『アニガサキ』が多くの人の心を掴み感動させた最も主要な理由としては大きく分けて以下の2点が挙げられるだろう。

- 『アニガサキ』放送開始までの3年間で虹ヶ咲が蓄積してきたあらゆる活動にちなんだ小ネタが随所に散りばめられ、虹ヶ咲というプロジェクトに対する徹底的なリスペクトが感じられること。

- 『スクスタ』におけるキャラ設定を活かしつつ、キャラの心情描写、キャラ同士の関係性が脚本と演出の両方にわたって繊細に描写され、各キャラの魅力が最大限に引き出されていること。

私もこれらの見解には全面的に賛成の立場である。そしてその大前提を踏まえた上で、私が個人的に考えているところをこれから綴っていければと思う。ただし、作中の細かな描写を1話ずつ、ひとつひとつ列挙しながら「これが良かった!」と評価していくことは敢えてしない。それは既に多くのファンによって、Twitterやブログでやり尽くされたことだからだ。したがってあくまでも本稿が目指すのは、私が作品全体を通してどのように感じたかを叙述することである。

『アニガサキ』の作風

まず、本作の作風について少し考えていきたい。既に『ラブライブ!』ファンの間で言われていたことではあるが、『アニガサキ』は従来の『ラブライブ!』TVアニメシリーズとは作風を大きく変えてきている。アバンタイトルの「前回のラブライブ!」やアイキャッチの「ラブライブ!」を言わなくなったとか、そういった些末なことではなく、今作では以前と比べて作品の大まかな方向性自体がたしかに異なっていると私も思う。その異なっている点を一言で表すなら、コメディタッチのスポ根アニメという従来シリーズの性格に対して、『アニガサキ』ではコメディ的なドタバタ展開もスポ根要素もかなり抑えられているということが言えるだろう。

前作までと比べて作風が大きく変化したのはなぜか。これについては河村監督など主要スタッフのインタビューを是非とも待ちたいところではあるが、当分インタビューがどこかの媒体に掲載される見通しが無いので、とりあえず私の勝手な憶測を述べておくに留めよう。私が思うに、作風変化の要因のひとつは、そもそもアニメ化される以前から虹ヶ咲というコンテンツにはドタバタ要素が控えめであったことではないだろうか。もちろん、アニメ化以前のメディア展開でコメディ要素が控えめだったという事情は従来シリーズも大して変わらない。しかし従来シリーズではTVアニメほどの骨太なストーリーがアニメ化以前に公開されることはなかったのに対し、『アニガサキ』の場合は『スクスタ』という原作に相当するストーリーが存在するということは注目されるべきだろう。そして『スクスタ』におけるメインストーリーやキズナエピソードでの描写を見れば、ドタバタ的なコメディ要素は非常に抑えられているということがわかる。それはソシャゲーにおけるストーリーという媒体特有の性格も関わってくるのだろうが、とにかく、『スクスタ』で描かれているようなストーリーをアニメ化しようとした時にいたずらにコメディ要素を増やさないでおくというのは堅実な選択肢とも考えられる。

ドタバタコメディ要素が控えめになった原因としてもう一つ考えられるのは、『アニガサキ』におけるスポ根要素の少なさとの関連もあるかもしれない。細かいことは気にせずとにかくもがきながら全力で突き進んでいくというスポ根アニメの性格とコメディ要素は親和性が高く、逆にキャラクターの繊細な心情描写に特化したいという制作意図のアニメはドタバタとは親和性が低いような気がする(あくまで私個人の勝手な思い込みだが)。実際、繊細なキャラ描写は『アニガサキ』という作品が有する最も大きな特徴になっていると言える。では、『アニガサキ』がキャラ描写の繊細さを重視したのはどういうわけか。これも雑な憶測に過ぎないが、ソロアイドルを描くという虹ヶ咲の特徴を踏まえたとき、スクールアイドルひとりひとりの持つ個性、魅力、考え方がなるべく視聴者に伝わりやすいように表現方法を最適化しようとした結果、描写を繊細にするという選択に行き着いたということなのかもしれない。

正直に言えば、従来の『ラブライブ!』アニメシリーズにおけるドタバタギャグ的な要素は個人的にかなりお気に入りだったので、『アニガサキ』でその要素が控えめになったことに関して心残りがないかといえば嘘になる。しかし本作であえてギャグ要素が控えめになったことにはそれ相応の理由があるだろうとも考えているし、主要スタッフのインタビューが一切出てこないなか、私なりに懸命にその理由について考えてみた次第である。

そんなわけで、以上で述べたような作風の変化を前提にして考えてみると、本作における様々な特徴的演出にも少なからず説明がつくように思う。例えば、前作までの軽妙な雰囲気の曲が多い劇伴と比べ、『アニガサキ』の劇伴はしっとりとした雰囲気の曲がとても多くなっている。またそれだけでなく、私が『アニガサキ』を見ていくなかで抱いた違和感にも説明を与えてくれるのではないか、と考えている。というわけで、本作に関して私が個人的に違和感、モヤモヤ感を抱いた箇所をいくつかピックアップして、その違和感の正体に迫っていきたい。

違和感とその正体

私が『アニガサキ』を見て抱いた違和感というのは恐らく、そのうちの大半がアニメ化以前の虹ヶ咲(特に『スクスタ』関連)に触れてきた経験が原因で生じているように思う。つまり、一言でいえば解釈違いのようなものである。TVアニメ化に際してアニメ化以前の諸設定を変更するというのは従来シリーズでも頻繁に行われてきたことであり、虹ヶ咲のアニメ化に関して今さら解釈違いだと言うのはナンセンスかもしれない。しかし従来シリーズでのTVアニメ中心のメディア展開とは異なり、虹ヶ咲というコンテンツの中核は(それを望まないファンも最近急増しているとはいえ)『スクスタ』にある。だから、ここではあまり気負わずに自分のモヤモヤ感を素直に書いてみることにしたい。

キャタクターデザイン

虹ヶ咲の1stライブでTVアニメ化が発表された際、同時に『アニガサキ』のティザーイラストも公開された。率直に言って、キャラクターデザインが『ラブライブ!』とは思えないようなものに変わってしまったと思い残念に思った。まあアニメが放送されたら慣れるだろうと思うことにしていたが、『アニガサキ』放送終了後の今も完全に慣れ切っているとまでは言い難い。だが、自分にとって慣れないからというだけでせっかくのデザインを否定したくはなかったので、この点についても『アニガサキ』特有の作風という視点から考え直してみた(これも憶測に過ぎないのだが)。

従来の『ラブライブ!』シリーズのキャラクターデザインの特徴として、一昔前の美少女コンテンツを彷彿とさせる色気が挙げられる。より細かく言えば、胸部の影(いわゆる乳袋)や赤らんだ頬、滑らかでつやのある髪、光沢が目立つ明るい瞳などがある。だが、これらの特徴はいずれも『アニガサキ』においてかなり控えめになっている。こうした明るく小動物的な少女を感じさせる特徴は、コメディ要素の強いスポ根アニメである従来シリーズとは相性が良かったように思うが、繊細で感傷的な場面の多い『アニガサキ』において最適なデザインかと言われるとたしかに微妙なところかもしれない。また、美少女コンテンツのキャラとしてのデザインを時代に合うようにアップデートしたいという挑戦的な意図もあるかもしれない。

という具合に、できるだけ真面目に考えてみたものの結局これだという決定的な理由は分からなかった。私はデザインについては疎くこれ以上の深読みをするのは難しいので、代わりに考察してくれる方が現れるのを期待したい。また私自身も、これからも徐々に『アニガサキ』のキャラクターデザインに慣れて好きになっていけるよう、何度もアニメを見返したい。

歩夢と侑の性格改変

『スクスタ』と『アニガサキ』では、キャラクターの性格や細かな言葉遣いに微妙な違いがある。そのうちの最たるものが歩夢と侑(≅「あなた」)の性格と関係性だろう。正直、1話を見終わった後に抱いた違和感はかなりのものだった。『スクスタ』の「あなた」が歩夢のことを「歩夢ちゃん」と呼ぶのに対して『アニガサキ』の侑は「歩夢」と呼ぶし、『スクスタ』における歩夢と「あなた」の控えめな性格は、(「あゆぴょん」をめぐる2人の会話からわかるように)互いにからかい合う程度におてんばなものとなっている。そして最も違和感を覚えたのは、歩夢が「あなた」に誘われる形で(半ば消極的に)スクールアイドルを始めたという『スクスタ』の設定をひっくり返し、歩夢自身がスクールアイドルに「ときめき」を感じて自分もやってみたいと言い出したことだ。なぜこういう設定変更をするのか、ずっと分からないままでいた。

しかし12話を見終えて、その意味が何となく分かったような気がした。そもそも『アニガサキ』の侑と『スクスタ』の「あなた」とでは役割が異なっている、ということに気づいたのだ。『スクスタ』の「あなた」は、同好会におけるマネージャーの役割に留まらず、各メンバーのライブの楽曲・衣装・演出の方向性を決定づけるまさしくプロデューサーの役割をも担っている。一方で『アニガサキ』の侑は、10話以降のスクールアイドルフェスティバルの企画という大仕事は成し遂げたとはいえ、同好会のプロデューサーと言えるほど出しゃばった振舞いはしていない(というより、ソロライブの楽曲や演出をどう方向づけていくかという描写そのものがほとんど無いに等しいので、プロデューサーがいたとしても出る幕がないといった方が正確かもしれない)。侑は、メンバーをそばで見守り応援しつつ、課題に直面したメンバーどうしが相談し合うのを眺めながら時折的確なアドバイスを与える。その目線はプロデューサーというより、むしろ単なるマネージャーに近い。そして決定的なのは、侑が歩夢たちのスクールアイドル活動の応援を通して自分の夢を見つけるということだ。スクールアイドルがファンに夢を与え、ファンがスクールアイドルを応援するという互恵関係は本作における最大のテーマと言えようが、こういった文脈を踏まえれば、侑の立ち位置とはまさしくファンの代表もしくはファンの象徴に他ならないと思われる。同好会メンバーのファン全体を象徴する侑という存在がいるからこそ、スクールアイドルとファンとの互恵関係がより際立って見えてくると思うのである。だから、もし歩夢がスクールアイドルを始めるモチベーションが『スクスタ』のような受動的なものだったとすれば、スクールアイドル(歩夢)がファン(侑)に夢を与えるという関係性がブレてしまう。矢野妃菜喜さんがTVアニメ1話の再放送を実況しながら「勇気を出して、はじめてくれてありがとう歩夢。」とツイートしていたのは、スクールアイドルとファンとの相互関係という本作最大のテーマが歩夢と侑の関係性という形で象徴的に表れていたことをいみじくも剔抉したコメントだったのである。歩夢が『スクスタ』ほど控えめな性格とは言えないということも、そのような深い事情が関係しているのではないかと思う。(なお、スクールアイドルとファンどうしの互恵関係のさらに深い哲学的背景については、本稿の最後の節で考察してある。)

ちなみに、さらに付け加えると、侑が最後まで同好会の部長に就任しなかったのも「ファンの代表」という立ち位置を明確にするためだったのではないか。また、かすみが最後まで事実上の2代目部長の座にいたということも、同好会が非常事態に陥ってもめげずに闘うことのできる芯の強さを持ったかすみこそ、侑よりも部長として適任だという判断があってのことではないかと思っている。(初代部長のせつ菜が同好会に復帰した後も、かすみが部を代表する立場にあることを示唆する箇所はいくつかあった。具体的には

- かすみ自身が2代目部長であると名乗る場面(7話。ただしその直後、しずくが「自称ですけどね」と補足している)

- 同好会の代表者として、かすみと侑の2名がスクールアイドルフェスティバルの企画案について生徒会の承認をもらいに行く場面(11話)

- スクールアイドルフェスティバル当日に、(エマから頼まれる形で)かすみが音頭をとって同好会メンバー全員で円陣を組む場面(13話)

などが挙げられる。)

せつ菜の退部

ここからは、色々と考えても結局分からず未だにモヤモヤしたままである点を2つ挙げる。まずは、3話で明かされたせつ菜の退部に絡んだ一連の騒動について考える。

せつ菜は、自分の「大好き」を他のメンバーに押し付けて軋轢を生じさせてしまったことから同好会を辞め、生徒会長として同好会を廃部にしようとする。ここまでは『スクスタ』における展開とほぼ変わらないと言ってよい。ところが、それ以外の展開は『スクスタ』と大きく異なっている。

- せつ菜が同好会を廃部にしようとした理由は、『スクスタ』では10人の部員を集めるほどの気骨がある人物が現れるのを待つためだったのに対し、『アニガサキ』では明確に語られないまま終わってしまっている。

- 『スクスタ』ではメンバーどうしではっきりと喧嘩になって廃部寸前になったわけではない(同好会が分裂したということ自体が半ば「あなた」達の勘違いだった)のに対し、『アニガサキ』ではせつ菜とかすみを中心とした喧嘩が原因で分裂状態に陥った。

『スクスタ』におけるせつ菜が廃部を画策したのは、そのやり方が良かったかどうかはともかく、結局は同好会の復活を前提とした行動だった。これに対し『アニガサキ』では、せつ菜が他のメンバーと喧嘩したまま、和解のためよく話し合うということもせずに一方的に退部および廃部の画策に至っている。このため3話を最初に観たとき、『スクスタ』と比べて『アニガサキ』のせつ菜は、(他メンバーの「大好き」を邪魔したと反省の弁を口にしながらも)結局は他メンバーのことを省みずに自分の感情を暴走させているように見えてしまった。

一方で楠木ともりさんは、せつ菜が他のメンバーとろくに意思疎通をしないまま退部した理由に関して、3話の振り返り生放送において次のように考察している。

- 廃部にしようとしたのは、虹ヶ咲学園における部活動は部員が5人未満になった時点で即廃部になるというルールがあるから。

- 意思疎通をしなかったのは、メンバーに相談したら退部を引き止められて事態の決着が延々とつかなくなりそうだと思い、自身が悪役になってでもメンバーの活動を後押ししたいと考えたから。

3話終了直後のツイッターにもこれと似たような考察が散見されたが、長年にわたりせつ菜を演じてきた楠木さんもこの結論に辿り着いたということは重く受け止めるべきだろうし、優れた考察であると思う。しかし仮に上記の考察が的を射ていたとしても、こういったせつ菜の意図は作中でもう少し明確に言及しておく必要があったのではないかと私は思う。この点が明言されなかったことで、せつ菜の行動原理がぼやけた印象になってしまった気がしている。実際、上記の考察をコメントした際の楠木さんは「たしかに(メンバーに退部の件を)言えばいいのになって思ったんですけど、これあの、私の解釈ね、演じるときの私の解釈ですけど」と前置きしている。わざわざこのような前置きをしなければならなかったということは、裏を返せば作中における描写不足であり、せつ菜は単に自分勝手なだけの人間だと視聴者から思われても仕方ないと思うのである。そして説明不足なのは、廃部にしようとした理由についても同様だ。実は、「部員が5人以上」というのは部活動の成立条件として語られていた一方で、廃部条件として明言されていたわけではなかった。そのためせつ菜が廃部にしようとした意図についても、結局モヤモヤしたままで終わってしまったのである。

しずくと自我

8話において、しずくは同好会と兼部している演劇部の部長から「自分をさらけ出す感じで演じてほしい」と言われて煩悶する。それは、幼少期のトラウマから「自分が他人から変だと思われたくない」、「自分なんてさらけ出せない」と考えてしまうことによるものだった。この『アニガサキ』特有の設定に関して、私は何となくモヤモヤした思いを抱えている。しずくが「自分自身」に向き合うという話は、『スクスタ』のしずくのキズナエピソード6話から13話までのストーリーが元になっていると思われる。ところが、『スクスタ』のしずくが自分をさらけ出せないと悩む理由は『アニガサキ』とは大きく異なり、自分らしいパフォーマンスが分からない、自分らしさとは何かが分からないというものだった。率直に言って、これは興味深いキャラ設定だと感心した。

自分らしさとは何か、どうすれば自分らしくあれるのか。この問題を掘り下げたしずくのキズナエピソードは、哲学的にも深いテーマを持っているだけでなく、思春期の只中にあるしずくがアイデンティティを模索するという発達心理学的事例としての面白さを見出すこともできる。すなわち、自分らしさについてあれこれと考え続けた末に「自分をさらけ出す必要なんてない」という結論に辿り着いたしずくは、自らが考え出した「理想のスクールアイドル」をむしろ今まで以上に徹底的に演じきることを決意するのである。心理学者エリク・エリクソンが青年期における重要な成長課題として自我同一性(アイデンティティ)の確立を提示したように、たしかに自分らしさを一定程度見極めておくことは青少年の健全な発達に欠かせない要素であろう。しかし自分とは何かという問題は人間にとって普遍的な問いであるだけに、自分らしさを根掘り葉掘り突き詰めようとするのは無理がある。エリクソン自身が生涯を通してアイデンティティの問題に悩んでいたということもまた有名な事実なのである。この点、しずくは演じることこそが自分らしさなのだという結論を引き出した段階という絶妙なタイミングで、自分らしさを心の深層まで突き詰めるのを中断している。ここに青春を謳歌する人間としての桜坂しずくの物語の妙味が詰まっていると思えてならないのだ。それだけに、『アニガサキ』でこんな面白いキャラ設定がばっさりとカットされたのは、とても勿体なく感じてしまった。もちろん、アニメ化に伴って「他人から嫌われたくない」という心性をしずくに与え、1年生3人どうしの悩みを共有させることで彼女らの関係性を見せたいという制作意図は分かるのだが。

ここで少し脱線になるのだが、ちょうどいい機会なので『スクスタ』のしずくのストーリーの面白さについてもう一点付け加えておきたい。上に述べたような発達心理学的な面白さに加え、精神分析の視点から見てもしずくのストーリーはとても興味深いものになっていると思うのである。精神分析学の祖として知られるジークムント・フロイトは、人間の心的装置は自我、超自我、エスの3つからなっており、エスは無意識の領域から本能的欲求を生じさせ、超自我は理性的な倫理や規範を内面化して欲求を我慢させようと働きかけ、自我はこのように対峙するエスと超自我との間を仲介する役割を担っていると考えた。さらにフロイトは、ヒステリーといわれる神経症の類型が、人間にとっての演劇のあり方と本質的に関係していると主張していた。フロイトによれば、他者に強く共感することで他者を自我の内部に取り込み、自我が他者そのものであるかのような感覚を体験するという同一化と呼ばれる現象がある。ヒステリー患者には同一化が顕著に発現し、自分の身体をうまく制御できなくなるほどになってしまうことがある(フロイトが同一化という概念を発見したのもヒステリー患者の治療経験が元になっている)。この同一化という現象は健常者にもしばしば現れるものであり、その代表例が演劇である。フロイト的な精神分析の視点から見れば、演劇において主人公が自らの葛藤を情緒的な動作をもって表現することで、役者や観客はその葛藤を恰も自身の体験であるかのように錯覚し、彼らの心の無意識に抑圧された衝動を浄化(カタルシス)するという作用がある。このような演劇と同一化の関係を考えると、役者としてのしずくは演劇を通して同一化を繰り返し体験することで、同一化の対象となる他者、超自我、エスとの狭間に縛られ事態を傍観するしかない自我を敏感に感じ取っていたのかもしれないと私は思っている。しずくにとっての「自分」とは自分らしく生きる特別な主体ではなく、演じられる他者と同じように自我によって観賞される一介の人格にすぎないのではないか、だからこそ「ありのままの自分」という感覚を掴むことが難しいのではないかという気がするのである。

閑話休題、『アニガサキ』8話におけるしずくに関してもう一点腑に落ちないことがある。それは、本当に演じることが好きなのかということが、『アニガサキ』のしずくからはあまり伝わってこないということだ。そもそも『アニガサキ』においてしずくが演劇を始めたのは、演じている間だけは嫌いな自分を忘れられることができたからだった。では「今の」しずくにとっても、演じることは麻薬的な現実逃避に過ぎないのだろうか。もちろんそんなことはないはずだし、『アニガサキ』がそういうことを言いたいのではないというのは分かるのだが、しかしそれでもあまり伝わってこない。より慎重に言えば、しずくが演じることを心から楽しんでいると分かる描写が(あったとしても)かなり分かりづらくなっている。実際、しずくがかすみに檄を飛ばされた段階で、しずくは延々と悩み続けた挙句降板という選択をとる寸前にまで至っていたのだ。

とはいえ、しずくの演じることに対する情熱が垣間見える描写も全く無いとまでは言えない。具体的には、合同演劇祭の演目『荒野の雨』のクライマックスで、しずくの演じる主人公の歌手が演劇部部長の演じるもう一人の主人公に向かって

ずっとあなたから目を逸らしていた。でも、歌いたい——その気持ちだけはきっと真実。今まで、ごめんなさい。

というセリフを言う場面だ。歌うのは単なる現実逃避などではなく、心の底から好きだと言えることなのだと主人公が打ち明ける。『荒野の雨』に登場する二人の主人公の会話が、しずくの中のもう一人の自分との対話の隠喩的表現になっているという演出を踏まえれば、この場面での主人公のセリフはしずくの演劇に対する純粋な情熱を表しているように思える。しかし、このセリフはあくまでも隠喩的な演出のなかのセリフなのであって、これだけでしずくの大切な真意を表そうとするのには違和感を覚える。しずくには、もっとはっきりとした言葉で「やっぱり私は演じることが好きだ」と断言してほしかった。

以上で、私が『アニガサキ』を通して抱いた違和感に関する話を終える。違和感を覚えた箇所はこれ以外にもあるにはあるのだが、さすがにキリがなくなるのと、わざわざ本稿でだらだらと書き連ねるほどのことでもないので省略する。また、色々と不満点を挙げてはきたものの、本作を通して抱いた満足感や感動の方が圧倒的に大きかったということは改めて強調しておきたい。

『アニガサキ』における「聖地」

本節からは本稿の後半部分である。ここからは、私なりの哲学的・宗教学的解釈をもとにして、『アニガサキ』全体の底流にある思想的背景を探っていくことにしたい。

さて、周知の通り、虹ヶ咲という作品の舞台は東京臨海副都心と呼ばれる地域が中心である。だが、『アニガサキ』に特徴的なのは、臨海副都心をはじめとする作品の舞台がアニメの背景として極めてリアルに描写されていること、と言ってよい。つまり、現実に臨海副都心に存在しているあらゆる建造物が、空間上の配置のされ方や壁の汚れのつき方に至るまで写実的に背景として描かれている。この演出手法は、実は本作の監督である河村智之氏が2018年に手がけたTVアニメ『三ツ星カラーズ』でも採用されている。『三ツ星カラーズ』を少しでも見れば、現実に存在する上野の街並みが非常にリアルなタッチで描かれていることがすぐに分かる。『アニガサキ』における背景の描かれ方は、『三ツ星カラーズ』でのそれと非常に近いと言って間違いはないであろう(河村監督特有の演出としては背景美術以外にもいくつか思い当たる節があるが、本稿では割愛する)。ちなみにこの演出は、実際に現地で撮影した写真をそのまま使うという方法によっているということが、『三ツ星カラーズ』でも総作監を務めた横田氏のインタビューにおいて明らかになっている。

私をTwitterでフォローしている各位は、私が臨海副都心に足しげく通っていることはご存じだと思う。実のところ、これまで様々な作品の「聖地巡礼」をやってきた私であるが、その中でも『アニガサキ』の聖地巡礼ほど病みつきになったことはなかった。私が臨海副都心への巡礼の虜となるほどハマった原因のひとつは、やはり以上で述べたような、緻密に描かれた『アニガサキ』の背景美術にあることは確かだろう。背景描写が緻密であるほど作品世界への没入感をより深く味わうことができるし、また時には作品のストーリーを考察する重要な手がかりが得られることもあるためだ。だがその一方で、臨海副都心という地域そのものが持つ魅力も大きいと思う。それは単に臨海副都心が観光地としてよく設計されているということだけではなく、臨海副都心の地域性と『アニガサキ』の物語性の調和が感じられるというのも大きいのではないだろうか。

地域性と物語性の調和とは何か、うまく言語化するのは容易ではない。だが「聖地巡礼」という言葉の通り、我々『ラブライブ!』ファンの聖地巡礼を宗教的な営みとして見ようとすれば、少し見通しがよくなるかもしれない。実際、『アニガサキ』という文脈の中において臨海副都心という地域が聖性を帯びた場所になっているということは言えると思う。

イギリスの文化人類学者ヴィクター・ターナーは、人類社会における儀礼には「分離(日常性からの分離)・移行(過渡期)・統合(日常性への回帰)」という3つの段階があるとするファン・へネップの学説を取り入れつつ、移行の段階においては日常性と非日常性が渾然一体としており、社会的身分や社会規範から解放された平等な宗教的共同体(コムニタス)が顕現すると主張した。ターナーは自身の説を宗教における聖地巡礼にもそのまま適用し、その後の宗教学における巡礼研究に大きな影響を与えている。ここではターナーの説を詳しく検討することはしないが、この図式を『アニガサキ』の聖地巡礼に当て嵌めるならば、レインボーブリッジや晴海大橋といった大きい橋を渡って日常生活を送る場としての内陸地域から離れ(分離)、臨海副都心地域をめぐることで『アニガサキ』の物語世界へと没入し(移行)、再び橋を渡って内陸へと戻る(統合)という具合になる。ここで、臨海副都心が海によって隔絶されているということの意味は大きいだろう。古今東西の神話や民間伝承ではしばしば、橋を渡ったり舟に乗ったりして島に渡るということは、此岸(現世)から彼岸(黄泉)へと渡ることの象徴的表現になっている。海に架けられた大きな橋を渡る(りんかい線を使うなら長いトンネルだが)という動作が、そのまま日常性からの分離(行くとき)、そして日常性への統合(帰るとき)を巡礼者に強く自覚させる機能を持っていると思うのだ。そしてその自覚こそが、我々巡礼者にとっての臨海副都心の聖性を増幅させていると思う。

さらに、移行の段階(つまり巡礼者が臨海副都心内部に留まっている段階)においては、臨海副都心が持つ「だだっ広さ」が聖性増幅機能を持っているように思われる。最も有名な宗教学者の一人であるミルチャ・エリアーデは、天空は人間にとって最も神を感じさせやすい聖性に満ちたものであると述べた。大いなる天を見上げるとき、人間は己の小ささを強く自覚し、超越的な存在(神)の無限なる大きさに想いを馳せる。すなわち天空とは、神がこの世における日常的存在として顕現したもの(ヒエロファニー)である。さらにエリアーデによれば、寺院や教会といった宗教建築は、天空とそれを見上げる我々という関係性を模倣して設計されたものであるという。これは寺院という聖域において、人間が神に接近しやすくする効果を与えるものである。このようなエリアーデによる天空理解を前提とすると、都心部にもかかわらずビルが所狭しと林立せず広々とした天を仰ぐことのできる臨海副都心は、我々巡礼者にとって何か大いなるものに抱かれているという感覚を生じさせる。

さらに臨海副都心というのは、店舗や施設の入れ替わりが非常に激しい地域である。『アニガサキ』放送終了までに閉店した店舗・施設は何軒もあるし、ヴィーナスフォートや大江戸温泉物語もまもなく閉館すると報道されている。また逆にこれから新しく開館する予定の施設も少なからずある。大空と大海に抱かれた臨海副都心では、更地になっては何かが建てられ、また更地になるという壮大なサイクルが繰り広げられているのである。『アニガサキ』の舞台をぼんやりと歩いていると、世界の破壊と創造、そして無常な移ろいというダイナミックな世界が、臨海副都心という地域として象徴的に顕現しているような感覚に陥る。大空を見上げれば色んな高層施設が天空へと伸びているのだが、年月が過ぎるとその光景はどんどん書き変わっていく。そしてまた『アニガサキ』作中においても、スクールアイドルたちが宏大無辺でまっさらな天空を見上げながら、それぞれ進むべき道を大空に描き出していくさまが『NEO SKY, NEO MAP!』に表されているのである。

加えて、臨海副都心は極めて近代的要素の濃い地域であるということにも注目したい。よく知られているように、臨海副都心はそのほぼ全域が近代以降に築かれた埋立地であり、唯一の例外である品川台場もそもそもはアメリカの黒船来航に対抗するという日本の近代化への第一歩を象徴する史跡である。無機質な物流施設が延々と立ち並び、その隙を埋めるように複数のショッピングモールやオフィスビル、東京ビッグサイトにフジテレビといった先進的な建築が置かれている。台場・有明の一部や、豊洲・東雲(厳密には臨海副都心ではないが)の周辺に住宅地が整備され始めたのもごく最近のことである。『アニガサキ』作中において舞台として登場する臨海副都心ももちろん先進都市的なイメージとして描かれており、架空の設定である虹ヶ咲学園もデジタル化・ペーパーレス化が進んだ先進的な学園として設定されている。こうして見ると、臨海副都心は聖なる場所というよりはむしろ人類が近代を通して肥大化させた資本主義的な欲望が渦巻く非常に世俗的な地域に思えてくる。しかし我々が『アニガサキ』ファンとしての目線をもって臨海副都心を見たとき、そこはスクールアイドルたちが青春ドラマを繰り広げる神話の舞台という聖地として変貌する。そしてそういった臨海副都心の世俗性は作品の物語によって周辺に追いやられ、前近代的な要素をも併せ持つ内陸地域で暮らす我々の日常性と対峙するように、臨海副都心が抱える極端なまでの近代的特質が逆説的に非日常性という形で聖性を帯びてくるのである。とはいえもちろん臨海副都心が完全に非日常的な世界に変わるわけではなく、通常の日本の法令や社会規範に則って行動すべき場所であることは変わらない(非日常性に刺激されるあまり、この日常性を忘却して傍若無人に振る舞ってしまった者がいわゆる厄介オタクやラブガイジなどと呼ばれることになる)。この日常性と非日常性が渾然一体とした臨海副都心認識が、我々『アニガサキ』ファンにとっての聖地巡礼の「移行の段階」を形作っていると思われる。以上のようにして、我々『アニガサキ』聖地巡礼ファンが臨海副都心に病みつきになる構造が準備されているのではないかと私は実際に何度も現地に通いながら考えてきた。

仏教哲学から見る『アニガサキ』の真髄

前節で私は、臨海副都心の持つ高度の近代性が『アニガサキ』によって逆説的に聖性に転化されると論じた。だが、近代性と結びついているのは臨海副都心の地域性だけではない。それは『アニガサキ』、いや虹ヶ咲というコンテンツを貫くテーマ性にも関わってくると思う。すなわち、従来作品におけるμ'sやAqoursのようにひとつのチームとしてまとまらずに、ひとりひとりのスクールアイドルがそれぞれ強い「個」を持ち互いに競い合う存在として活動するという虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の思想は、ひとりひとりが個人としての自覚を持って行動するという近代的人間観に通底するものがある。そこで本稿の最後の話題として、虹ヶ咲で提示される近代的人間観が、『アニガサキ』作中において自らの近代性に由来する実存的苦悩とどのように対峙したかを、仏教哲学の考え方を通して考えていきたい。

さて、いま掲げた問題を改めて述べよう。まず、虹ヶ咲はμ'sやAqoursとは異なり(原則として)一つのアイドルグループとしては活動せず、あくまでも同好会のメンバーひとりひとりがソロ活動をするという趣旨を前提としている。グループでの活動にも特有の難しさがあるだろう、とはいえ、ソロ活動というのはやはり特に難しいものだ。パフォーマンスの最中に一人が些細なミスをしたとしても、グループであれば他のメンバーが機転を利かせてフォローできる余地があるのに対し、ソロの場合はそれが恰も重大な出来事としてアイドル本人およびファン全体に迫ってくる。そして何より、ライブステージに立つ以前の日常的な活動において、グループにおけるメンバー同士の緊密な支え合いが可能となる。歌うパートや振付はメンバーごとに違っても同じ曲を披露するわけだし、衣装は皆大体同じものを着るわけだから、問題意識の共有が容易である。しかるにソロの場合はこうした問題意識の共有が難しく、アイドル活動はひたすら孤独との闘いになりやすい。このソロアイドルの活動理念はまさしく、ひとりひとりが個人として個性を発揮しながら生きることこそが至高の道徳であるとする近代の個人主義と対応している。さらにソロアイドルの苦悩は、行き詰まりを迎えたとしばしば評される近代的個人主義の限界と対応していると言えるであろう。

それでは、こういった個々の分断という問題に対して『アニガサキ』作中の同好会メンバーたちはどのように向き合っただろうか。それは、ネット上でも「こういう所が尊い」と散々話題にされているとおり、ライバルどうしであるはずのアイドルが互いに支え合い、それによってひとりひとりのアイドルがより輝きを増してアイドルたり得ていくという美しく理想的な互恵関係を築いたということだ。こうした側面は『スクスタ』においても現れていないことはないが、『アニガサキ』ではそういった互恵関係を明確にかつ最重要テーマとして前面に押し出しており、これにより多くの視聴者からの支持を得たということができる。私も一人の視聴者としてその例外ではなく、そういった美しく繊細な関係性描写に魅せられた。だが同時に、なぜそういった描写を見て私は感動を覚えたのだろうか、という疑問も湧いてきた。『アニガサキ』の放送終了直後からずっとその事について延々と考えてきたが、やはり我々の感動の背後には宗教性がある、特に仏教哲学的な世界観が横たわっているということに気付いたのである。

以下、私の考えを説明する準備としていくつかの仏教用語をなるべく簡潔に紹介しよう(詳しい解説は仏教書や哲学書に譲る)。まず「即非の論理」について説明する。即非の論理は、著名な仏教学者である鈴木大拙が仏教的思惟を明快に言語化するために提唱した概念である。即非の論理とは、かいつまんで言えば、「AはAであって、かつAでない」という一見矛盾した論理展開のことである。字面だけ捉えれば矛盾した命題を述べているようにしか思えないのだが、この文の真意はそういう事ではない。この文におけるAというのは、世界全体を、AとAでないものとの2つに分けて考えるという我々の認識のことを意味していると考えると分かりやすい。つまり、世界を構成するひとつひとつの物体や現象というものは本来ひとつひとつとして分け隔てられるものではなく、我々の心が勝手にそれらをひとつの物体、ひとつの現象という風に区切って考えており、そのために恰もAという固定した存在が実在するかのように知覚される。このように、我々の心的作用によって分かたれたひとつひとつの事物のことを、言語哲学では分節ということがある。だからAという分節を認識する我々の心のはたらきを取り去ってみれば、本来Aというものは存在しないものなのだ。これが、「AはAであって、かつAでない」という文の意味するところである。

以上のように、我々が分節を知覚する以前の、互いに何の区別もない世界のあり方のことを仏教では空(くう)という。日本で最も有名な仏教経典『般若心経』は空の理論を簡潔に表現した経典であり、その中には「色即是空、空即是色」という一節があるが、これは「一切の事物は空であり、空はまた一切の事物である」という意味である。また別の言い方をすれば「一即多、多即一」と言ってもよい。これは「部分は全体であり、全体は部分である」という意味になる。これらの文は矛盾を含むような言い方にも感じられるが、しかし即非の論理におけるような言い回しだと理解すればその真意が明らかとなってくる。

大乗仏教には『華厳経』(けごんきょう)という有名な経典がある。日中韓の各国に存在する仏教の宗派である華厳宗は、『華厳経』を最上の経典として捉えている。この『華厳経』の核心的思想を表すための重要な概念として四法界(しほっかい)というものがあり、これは中国の華厳宗の4代目、澄観によって説かれた概念である。四法界とは、我々が知覚する世界のあり方を以下の4種類に分けたものである。

- 事法界(じほっかい):世界は、個々の事物(分節)によって構成されるという見方。誰にとっても当たり前に思えるような、最も素朴な世界解釈である。

- 理法界(りほっかい):世界は、その本性を空としているという見方。この世に実体的なものなど何もないとする、ニヒリズム的な世界解釈と言えるかもしれない。

- 理事無礙法界(りじむげほっかい):世界は、個々の事物によって構成されているというあり方と、本性を空とするあり方とが一体となっているという見方。「色即是空、空即是色」とはまさにこの境地のことを言っている。

- 事事無礙法界(じじむげほっかい):世界は、個々の事物がそれぞれ一体となっているという見方。華厳思想の核心であり最高峰とも言われる世界解釈である。

理事無礙法界は、「AはAであって、かつAでない」という即非の論理が通る世界である。しかし事事無礙法界においては、もはやそれすらも超越して「AはBであって、かつBはAである」という境地に至っている。これは、「世界を構成する一切の事物は空と一体なのだから(理事無礙)、結局、その個物どうしも一体なのだ(事事無礙)」ということを言っているのである。ニュートン力学における万有引力の法則を思い浮かべるとイメージしやすくなるかもしれない。華厳宗では、真実の悟りの境地とはこの事事無礙法界の境地であるという立場をとり、世界を構成する一切の事物は互いに関係し合い重なり合っているという重々無尽の縁起を教義としている。

現代の仏教では、共生(きょうせい、ともいき)という言葉がよく用いられる。生物学用語としての共生とは異なり、一切の衆生が互いを個性的存在として認め合いながら一体となって生きていくという調和的な世界観を表した言葉である。これは百年ほど前に浄土宗の僧侶、椎尾弁匡が使い出した言葉だが、その思想的背景には上で述べたような重々無尽の縁起による人間社会の見方があるのである。

さて、ここでやっと『アニガサキ』を仏教哲学的視座から捉える準備が整ったので本題に戻ろう。上記の仏教用語の説明の段階で気付いた方もいるかもしれないが、私が言いたいのは要するに、「仲間だけどライバル、ライバルだけど仲間」という果林が発した名言によって象徴される『アニガサキ』の世界観が、そのまま共生の世界観に通じているということである。順を追って説明しよう。仲間どうしの関係性とは「一即多、多即一」の関係性、すなわちひとりひとりという分節とその全体とが一体になっている境地(理事無礙)に対応している。この関係性は、従来シリーズのμ'sやAqoursにおけるメンバー(一)とグループ(多)の関係性に該当する。そのためμ'sやAqoursについてだけ考察するならば、わざわざ華厳思想を持ち出してくるほどのことはない。ところが『アニガサキ』における「仲間だけどライバル、ライバルだけど仲間」という境地では、理事無礙の境地からさらに一歩進んで、メンバー全員を集めたグループという存在を通過してメンバーどうしの関係性に絞って考える。そしてメンバーは他のメンバーを分節として、かつ彼女自身と一体となった存在として見る。歩夢は歩夢という一人のソロアイドルに過ぎないが、しかし他の同好会メンバーとの深い関係性があってこそ初めて歩夢は一人の個性として、またソロアイドルとして輝き出す。すなわち華厳思想の中核たる、事事無礙の境地に達していることが分かるのである。

しかも、『アニガサキ』の本当にすごい所はここからである。侑は、10話でスクールアイドルフェスティバルという企画を立ち上げた際、そのイベントの理念を次のように語っている。

スクールアイドルもファンも、すべての垣根を超えちゃうような、ニジガクとか東雲とか藤黄とか、そんな学校とかも関係なく、スクールアイドル好きみんなが楽しめる、お祭りみたいなライブ! 知らなかったスクールアイドルに出逢ったり、ファンの熱い声援に勇気をもらえたり、そこにいるみんなの心が強く響き合って、新しい大好きが生まれる。そういう場所で、みんなに思い切り歌ってほしい!

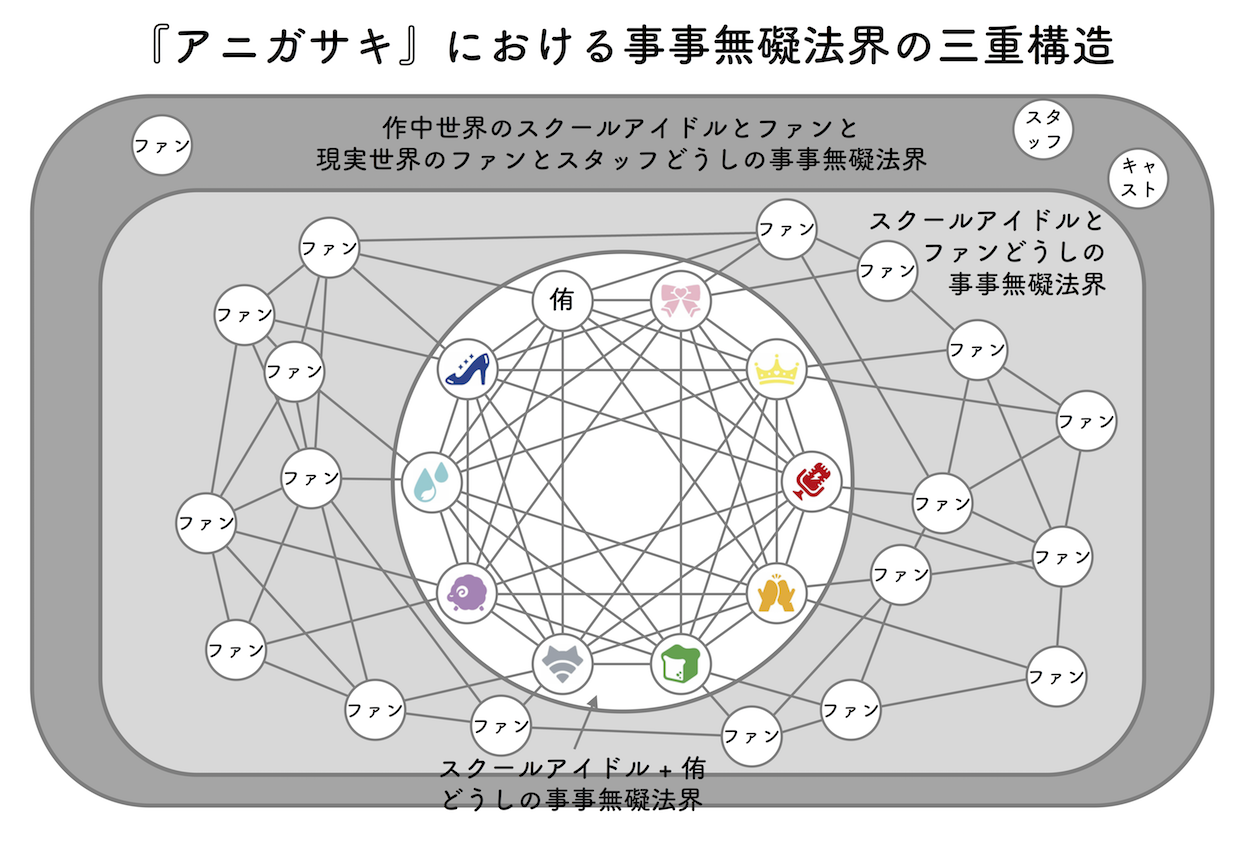

実際、13話で実現したスクールアイドルフェスティバルはこのような理念をまさしく体現するようなイベントになったと言える。そこではスクールアイドルがファンに夢を与えると同時に、ファンもスクールアイドルを全力で支えるという美しくダイナミックな互恵関係が成り立っていた。そしてこの関係性もまさしく、個々のスクールアイドルと個々のファンとが合わさった全体にわたる事事無礙の境地なのである。つまり作中において、「スクールアイドルどうし」の事事無礙と「スクールアイドルとファンどうし」の事事無礙という、重々無尽の世界の二重構造が描写されていると言えることになる。

以上を踏まえれば、大切な存在として侑しか見えていなかった歩夢が他の同好会メンバーも大切な存在だと思うようになっていったり、自身を応援してくれる他の大勢のファンの存在に気づいていくという10〜12話のストーリーは、「スクールアイドルどうし」の事事無礙と「スクールアイドルとファンどうし」の事事無礙という二重の世界構造を感得していく菩薩の悟りの過程を表している。だから、『Awakening Promise』は共生の境地に辿り着いた歩夢が侑に感謝を伝える歌であり、『夢がここからはじまるよ』は共生的世界観の下で輝くスクールアイドル達がファンに感謝を伝える歌なのである。さらに、「スクールアイドルどうし」の物語と「スクールアイドルとファンどうし」の物語をつなぐというストーリー上の結節点(9話)に果林を持ってきたのは巧妙だった。その巧妙さとは、第一に、ひとりダンススクールに通いながらスクールアイドル活動にストイックに打ち込み、仲良しごっこに興味はないと強がる果林を個人回のラストに配置することで、「仲間だけどライバル、ライバルだけど仲間」というテーマを改めて視聴者に印象づけて「スクールアイドルどうし」の物語をきれいに締めくくっていること。第二に、その果林にダイバーフェスという舞台装置を用意することで、「スクールアイドルとファンどうし」の物語(すなわちスクールアイドルフェスティバル)に繋がる伏線が張られていることである。これらの点に関しては、私の哲学的な独自解釈とは関係なく、『アニガサキ』において純粋にうまいと感じるプロット構成である。

さて、『アニガサキ』作中で示されている世界観はこの二重構造的なモデルなのだが、ここでさらにメタ的な視点も入れれば、『アニガサキ』世界における個々のキャラクターと我々『アニガサキ』ファン(そして『アニガサキ』制作スタッフ、キャスト)というすべての分節的存在が事事無礙の関係によって結ばれるという三層目の世界構造が帰納的に示唆されることになる。つまり、作中においてある一人の同好会メンバーと支え合う関係にあるのは他の同好会メンバーでありまた彼女を応援するファンであるわけだが、我々現実世界の『アニガサキ』ファンやキャストの立場からすれば、そのような関係性が自分たちとも結ばれているかのように感じられてくる。実際に、現実世界に生きる我々のこのような心理が如実に表れていた場面がある。『アニガサキ』放送終了後の振り返り生放送(2021年1月25日)において、次のお便りが読まれた。

すべて見終わったあと一番最初に思ったことは、みんなは侑ちゃんにだけでなく、私自身にも想いを届けてくれたんだということです。私には夢がありますが、もう叶わないと諦めかけていました。でも、この物語を見てまた夢を追いかけようと思いました。いつになるかまだ分からないけど、もし夢が叶ったら皆さんに報告したいと思います。なので、今はお礼を言わせてください。私に勇気をくれてありがとう。

これを読んだ楠木ともりさん(と矢野妃菜喜さん)は感極まってしまうのだが、大西さんと楠木さんは続けて次のようにコメントしている。

- 大西

- 侑ちゃんとおんなじ想いを持ってくれていた人がいたんだ、っていうのと、ニジガクのスクールアイドルのみんなが自分の夢を追いかけることで、皆さんの力になっていたっていうのが嬉しいよね。(TVアニメは)私たちの目標だった部分でもあったから。

- 楠木

- 今まで本当にみんなに支えてもらってた部分があったから、なんか、やっとちょっと恩返しというか、できたのかなと思って、今ちょっとグッときちゃった(笑)。

スクールアイドルがファンの夢を応援し、ファンがスクールアイドルを応援する。このような関係性は作中の世界だけに留まらず、作中世界のスクールアイドルとファンから現実世界のキャストとファンまでのすべてに延長されているのだと強く感じさせるエネルギーが、たしかに『アニガサキ』にはある。そのエネルギーの作動原理こそが、『アニガサキ』作中において示されている事事無礙=共生の世界の多層構造にあると私は見るのである。

先ほど、リアルな臨海副都心の描き方が聖地巡礼中の没入感を増幅させているという話をしたが、我々の作品世界への深い没入感をかきたてる最大のシステムはやはりこの共生世界の多層構造にあると思う。人と人との共生関係が無数の網の目のように連綿と連なるような世界が多層的に重なり合っているという、極めてダイナミックな世界観のもとに私の身体が置かれているという感覚を呼び起こされるのである。そしてこの没入感は、13話で開催に至ったスクールアイドルフェスティバル、特に『夢がここからはじまるよ』のライブシーンという熱狂のひとときにおいて頂点に達するのだ。

本節の冒頭で、私は、個人主義が浸透している現代社会の病理とソロアイドル特有の孤独な苦悩とが対応していると述べた。しかし同好会メンバーたちは「仲間だけどライバル、ライバルだけど仲間」をスローガンとし、理想的な共生のあり方とはどういうものかを我々に見せてくれた。スクールアイドルたちが孤独ゆえの悩みを抱えながらそれを克服し、さらに応援してくれているファンに夢を与えていくさまは、孤独にしか生きられない現代人の心の琴線に触れるストーリーなのである。だからこそここに、現代社会に生きる我々が近代的個人としてどのように生きるべきかというヒントが隠されていると思われるのだ。さらに、このような問題意識は直近の社会情勢とも深くリンクしている。すなわち COVID-19 の感染拡大によるパンデミックである。パンデミックの影響によって我々はいつも以上に孤独に苛まれ、分節化の極致に立たされている。このような特殊な状況において、『アニガサキ』が我々に投げかけるメッセージはいよいよ甚深たるものになってくるのではないだろうか。

跋

『アニガサキ』の描かれ方は、『スクスタ』とは異なる部分が多い。『スクスタ』も『スクスタ』特有の魅力があるだろうし、『アニガサキ』についても誰しもが納得するような描き方がなされているとまでは言えない(というか、そんな作品は作り得ない)だろう。実際私にも、本稿の前半で述べたような違和感の件や、各メンバーがソロライブで披露した曲は誰が作ったのかが最後まで有耶無耶になったことなど、思うところはある。本稿では言及しなかったが、スクールアイドルフェスティバルほどの極めて大規模なイベントを生徒だけの力でいとも簡単に運営していることに関しては、『スクスタ』メインストーリー First Season を読んだ身としてはどうしても違和感が拭えなかった。しかしその一方で『アニガサキ』は、臨海副都心という地を舞台とし、グループではなくソロで活動するスクールアイドルの青春物語という虹ヶ咲の設定をこれ以上ないほどに活かしきっている。しかも、『ラブライブ!』シリーズを貫く「みんなと叶える物語」というテーマにここまで奥深い意味を持たせた『アニガサキ』という作品の意義は、極めて大きいものがあると思う。ひとつひとつの色が互いに干渉しあうことでそれぞれの輝きを発していく、これこそがまさしく「虹が咲く」ということなのであろう、と思わされた。

もちろん、本稿で私が述べてきた考察は私自身の独自解釈が少なからず混在しており、『アニガサキ』の制作スタッフが元から私の述べたようなことを意図してアニメを作ったわけでは当然ないはずだ。だが少なくとも本作には、視聴者にじっくりと考察したいという気にさせる深みがあり、またそれぞれの視聴者がそういった考察を行うことで人によって様々な解釈や感動が生じているのは事実である。このような作品を名作と言わずして何と言うべきか?

一人のアニメファンがその一生を通して触れるアニメ作品は少なくないであろう。しかし私にとって、『アニガサキ』ほどの傑作に出逢うことは今までそうそう無かったし、このような作品にはこれからもなかなか出逢えないのだろうと思う。間違いなくこのアニメは、2年以上にわたって虹ヶ咲というコンテンツを応援してきて良かったと心から思えるような作品であった。ここに、TVアニメ『ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の制作スタッフ、キャストの皆様に改めて厚く御礼を申し上げ、本稿の結びに代えさせていただきたい。