ラブライブ!において「論理性vsエモさ」論争はなぜ起こるか

先日、『ラブライブ!スーパースター!!』第7〜8話のストーリーに関して賛否が巻き起こった。私個人は今回のストーリーに関して基本的には否定的に見ているのだが、正直を言うと論争の中身よりも、論争が起こったということ自体について「またこのパターンか」と溜息をつきたくなった。それというのも、「ラブライブ!に論理性なんか要らない。局所的なエモさだけがあればそれでいいし、そういう楽しみ方こそがラブライブ!の正しい楽しみ方だ」という風潮と、それに異を唱える意見とが対立してきたという歴史は今に始まったことではなく、初代ラブライブ!の全盛期からずっと繰り広げられてきた光景だからだ。そして、スーパースター!!第7〜8話について勃発した論争はまさしくこのパターンを完全になぞる形で生じた現象だったと言える。

また、私は先日このブログに、スクスタ2ndシーズンのシナリオに対する批判記事を投稿したのだが、その際「論理性軽視の風潮が運営を調子づかせて、スクスタの炎上を引き起こしたのではないか?」というコメントが記事にいくつも寄せられた。こういったことから、ラブライブ!シリーズではそもそもなぜこのような論争が何年間も断続的に繰り返されるのか? ということについて、この数日間ずっと考えを巡らせていた。そこで本稿では、自分なりに少し考えてみたことを整理してみたいと思う。

さて、いきなり本稿のタイトルを否定するようで恐縮なのだが、そもそも「ラブライブ!のファンの一部には、エモさより論理性を重視する層が存在する」というのは本当なのだろうか? 例えば、高坂穂乃果が路上でいきなり歌い出したり、高海千歌たちがみかん畑の農業用モノレールに乗って内浦まで疾走したり、小原鞠莉が一生徒であるにも関わらず学校の理事長に就任したりと、論理的な説明を与えるのが難しい演出はラブライブ!において枚挙に暇がない。しかし、それらすべての論理的不自然さを気にするあまりラブライブ!の世界に感情移入できない、というような人は、そもそもラブライブ!のファンになるのは難しいのではないか。つまり、ファンのうち「論理性を重視している」とされる層というのは、論理性そのものを重視しているわけではないのではないかと思うのである。それに、そもそもフィクション作品における論理性は、あくまでもエモさを演出するための手段という側面が強い。そのため、エモさの重要性自体は、論理性を重視するファンだろうが軽視するファンだろうが、ほとんどのファンが同意するところだと思われる。

かねてよりラブライブ!シリーズは、「ストーリーの論理性とエモさのどちらを重視するか」で視聴者が分断されてきたと思われがちである。しかし私は、実はそうではなくて、「物語消費とデータベース消費のどちらを重視するか」による分断と見た方が正確なのではないかと思っている。では、物語消費とデータベース消費という対立軸によって、なぜ歴代シリーズを通してファンの間に多くの論争が生じてきたのだろうか。

それは、データベースを中心としつつ、物語消費をも同時に促すような仕掛けが作中に多く張り巡らされている、というのが『ラブライブ!』シリーズという作品の特徴だから。これが私の回答である。そして多くの論争の争点は結局、「物語消費で得られるエモさとデータベース消費で得られるエモさのどちらが本物のエモさか」という部分に帰着することになる。

「物語消費」「データベース消費」という用語については本稿では詳しく説明しないが、ネット上には優れた用語解説がいくつも転がっているので、適宜参照していただきたい(例えば、次のウェブページがわかりやすい:『物語消費からデータベース消費へ』)。しかしあえて簡単に言えば、「物語消費」とは、「作品の細部に散りばめられた一つ一つの演出を有機的に考察することで、その作品全体を統一する大きな世界観やコンセプト、物語性、メッセージ性を読み取る」という消費形態のことである。一方、「データベース消費」とは、「大きな世界観や物語性を読み取るのではなく、記号、あるいは記号の組合せ(=データベース)のみを作品内の個々の演出に見出していく」という消費形態のことである。例えばラブライブ!で言えば、ダンスパートでキャラが着ている衣装はこういうところが可愛いとか、このキャラとこのキャラのカップリングは(百合の文脈で)尊いとか、そういう個別具体的な消費の仕方はデータベース消費だと言える(衣装の具体的特徴や百合的解釈といったものは、ラブライブ!全体を統括する世界観・物語性とはそこまで深い結びつきのない、記号的表現である)。個々の演出から作品の背後にある「大きな物語」を読み取るのには、個々の演出どうしをうまく接合させる有機的な読解が必要となるため、物語消費は有機的消費であり、データベース消費は無機的読解であると言い換えてもおおよそは問題ないだろう。

キャラの細かなセリフや仕草、ダンスパートの些細な振付やカメラワークなどは、それ自体で何かしらのエモさを演出することが可能である。一方、それらの細かな演出を手がかりに、ストーリーの背景にある「大きな物語」を読み取ることができる。こういう作品づくりが、ラブライブ!では頻繁になされている。例えば、高海千歌が青い羽根を掴むのは何らかの大きな成長を遂げたことの暗示であり、この演出自体によってストーリーを「エモく」感じることは可能である。一方、青い羽根の元ネタであるメーテルリンクの『青い鳥』のテーマがサンシャイン!!全体のテーマと共通していることに着目すれば、より深い「エモ」に到達できる。この2つの階層の消費形態は、それぞれデータベース消費と物語消費に対応していると言えるであろう。

このように、細かな演出によるエモさと、それを介して得られる大きな物語によるエモさは、ラブライブ!において密接かつ頻繁に結合している。しかし、ラブライブ!の作中の随所に張り巡らされた細かな演出の多さ、そしてインパクトに圧倒されることで、「大きな物語」を読み取らなくても視聴者は容易にエモさを得られてしまうのである。よく、ラブライブ!のファンが作品のストーリーに関して「考えるな、感じろ」などと語っているのを見かけることがあるが、まさにこれは「大きな物語」を深く読み取らないことによって得られるエモさだと言うことができる。つまりラブライブ!における「考えるな、感じろ」論者は、論理性を軽視しているからエモさを得られるというよりは、「大きな物語」を深く読み取らないからこそエモさを得ることができているのだ。ここにおいて、論理性の軽視は、原因というよりは結果なのである。

同様に、「論理性を重視する」とされるファン層にとっても、論理性を重視するのは目的ではなく手段に過ぎない。より丁寧に言い換えれば、個々の演出どうしと「大きな物語性」との有機的連関が実を結ぶために最低限必要な論理性のみを重視するという態度が、彼らが「論理性を重視する」と評される所以となっているのだ。つまり「論理性重視」派が本当に重視しているのは論理性ではなく物語性であり、論理性は物語性に必然的に付随する一要素に過ぎないのである。すなわち彼らは「論理性重視」派ではなく、「物語消費」型の消費者というわけだ。高坂穂乃果が路上でいきなり歌い始めても気にならないのに、宮下愛が妨害に苦しむ同好会に対して無神経な発言を繰り返すのを気にするのは、そういう論理性のカテゴリの違いに起因していると考えられる。

とはいえ、「物語消費」派こそが正しいとか、逆に「データベース消費」派こそが正しいとかいう議論に帰着させると、それこそ他人の楽しみ方にケチをつけるだけの不毛な水かけ論になってしまう。そこで私が主張したいのは、本質的な問題は消費者の側ではなく、運営の側にこそあるということだ。どういうことかと言えば、それは運営が「データベース消費」派に過剰に肩入れしていることが問題なのである。物語消費よりデータベース消費の方が、「大きな物語」を読み取る必要が少ないぶん容易で手軽なので、後者重視の意見の方がファンからの支持を集めやすく、運営もその多数意見に便乗する形で物語消費を軽視した作品づくりに傾斜しやすい。そしてその結果として、ストーリーから論理性・整合性が失われることになる、というわけである。

事実、ラブライブ!はそんな風にして多くのファンを獲得してきたと言っても過言ではない。また運営にとって、物語消費によるエモさはデータベース消費によるエモさを喚起するための道具として使えるので、「大きな物語」(例えば「今が最高」や「みんなで叶える」等の根本的思想)自体を廃棄することはしない。例えば、ストーリー自体がどんなに薄っぺらくても、ラストで「みんなで叶えた!」「結ばれる想い!」とか作品全体のテーマっぽいことを言わせておけば、曖昧に視聴者のエモさを喚起できてしまう。ここでは、「大きな物語」は細かな演出を魅せるための道具でしかなく、まともな物語になっている必要はないのである。だからこそ運営は大きな物語を途中で廃棄せず温存し続け、かつ、それにも関わらず物語消費型のファンを軽視し続けている。ここに、ラブライブ!最大の欺瞞が伏在している。この欺瞞により、ライト層を含め多くのファンを呼び寄せることができ、運営とファンの共犯関係が成立する。

つまりラブライブ!では物語消費とデータベース消費のどちらがより正しいか、という従来の論争における根本的争点は、実のところ皮相的な論点に過ぎない。物語消費されることを明確な前提として作品を創造しておきながら、最終的に物語消費が正しくない消費形態であるかのような形に作品を落とし込んでいる、という欺瞞的構造こそがラブライブ!のストーリー構造における真の問題なのである。

そして、そのような運営の欺瞞的戦略が暴走した結果起こったのが、スクスタをめぐって生じたかつてないほどのファン同士の対立だった。先日このブログで指摘した(ファンの分断を生じたせた鍵としての)作品世界の倫理規範も、作品の世界観(大きな物語)を反映した重要な要素の一つになっていると言えるし、運営が「大きな物語」を軽視する態度を先鋭化させたことによって作品世界の倫理規範の破綻という重大な結果を招いてしまったのだ。

運営の欺瞞が欺瞞のまま機能していれば、薄っぺらいエモさだけでファンを唸らせられるというメリットを享受できる。しかし欺瞞が暴走して正常な機能を失うと、ストーリーを相当好意的に解釈しない限り、薄っぺらいエモさですらもファンを感動させることは難しくなる。その結果、スクスタ2ndシーズンのような炎上が起こったのである。

実は、上で指摘したような欺瞞的構造そのものはラブライブ!に限って見られるものではない。似たような議論は他のあらゆる作品においてしばしば起こっているし、ファン同士の分断も日常的に起きている。ただしラブライブ!の場合、そのような類の論争が他作品に比べてあまりにも目立った形で頻発しているような印象を受ける。ではなぜラブライブ!ばかりこのような構造が浮き彫りになりがちなのかというと、もともとラブライブ!はデータベース消費型の作品として設計されたという歴史的経緯が大きいのではないか、と私は考えている。

そもそもラブライブ!というコンテンツは、電撃 G's magazine、Lantis、サンライズによるメディアミックス作品であり、同じアイドルキャラも各媒体ごとに極めて多様な描かれ方がなされるのが特徴である。そしてプロジェクト発足からまもない頃に、それらの媒体の「中心」と言うべきコンテンツが存在したかといえば微妙なところだ。G's magazine での連載やシングルCDのMV、ドラマパートといったコンテンツは、内容として濃いものもあるとはいえいずれもストーリーとしては断片的なエピソードに留まっている。原案を務める公野櫻子氏が監修しているコミック版『ラブライブ!』(2011年連載開始)ではμ'sの結成物語が初めて本格的に描かれたものの、その連載ペースは非常に遅い。9人が加入してようやくグループとしての本格的活動が始まったと思ったら長期休載が何度も挟まれ、現在は2017年の単行本5巻発売を最後に休載の状態となっている。このように、プロジェクト初期のラブライブ!は、ほとんどデータベース消費型のコンテンツとして設計されているのである。

ところが、2013年のTVアニメ版の放送スタートとともにその状況は一変する。京極監督と花田氏の手によって芯の通った一つの物語が築き上げられたことにより、あちこちに散らばっているμ'sの断片的なエピソードがTVアニメを中心として回り始めるようになったのだ。そして何と言っても、「みんなで叶える物語」という極めて抽象的なスローガンを作品世界の物語の次元に落とし込んだり、「いまが最高!」という思想を明示的に打ち出したりと、TVアニメがストーリーに物語性を与えたということの意義は特筆されるべきである。これはもちろん良いことには間違いないのだが、他方で、物語性をごまかさずに描き切らなくてはならないという重責が制作スタッフに課せられることにもなった。ところが実際には、初代のラブライブ!からサンシャイン!!、そしてスーパースター!!にかけて、物語性のごまかしは散々ファンによって指摘されてきたというのは周知の通りである。

物語消費型の要素がコンテンツに盛り込まれるようになった一方で、データベース消費型のコンテンツという出自も影響して、データベース消費を強く促す仕掛けはTVアニメの内外に色濃く残り続けることになった。例えばTVアニメのなかではミュージカル風の演出やコミカルな映像表現が随所に採り入れられ、ストーリーを深く考えずとも映像や音楽だけで視聴者がカジュアルに楽しめるような工夫が凝らされている。TVアニメ以外では、従来のような G's magazine の連載やシングルCDの発売が続いたのに加えてスクフェスもリリースされ、大量の断片的エピソードが続々と供給されることになった。かくして、ラブライブ!はデータベース消費型の方向性に立脚しつつも、物語消費型のコンテンツとしても深く楽しめる作品に成長したのである。もちろんデータベース消費型と物語消費型という二重の販売戦略は他作品にも幅広く見られるものだが、ラブライブ!の場合はその2つの傾向が双方とも重厚に練られており、かつ、データベース消費型の方により比重が置かれているという特徴を持っているのだ。

作品全体としてデータベース消費型の方針に重点が置かれながらも物語消費型の要素も取り込まれると、「ファンの皆はどっちかといえばデータベース消費を求めているんだし、大きな物語よりもデータベース消費をしやすいような作品づくりをしていこう」という意識が運営に働きやすくなる。その結果として、上に述べたような欺瞞的構造が他作品以上に浮き彫りになってくる。この数日間の思索の結果、私はそう考えるようになった。

物語消費型のファンが運営に対して不満を口にすると、データベース消費型のファンからは「お前の楽しみ方を押し付けるな」などと苦情が飛んでくるのが、もはや「お約束」になっている。しかし運営が物語消費型のファンを満足させる必要がないと言うのであれば、そもそも2013年のTVアニメの時点で重厚な物語性を与えたりしなければよかっただけの話であり、花田氏が最初のシナリオ会議でいみじくも提案したように、女の子どうしが「キャッキャウフフ」するだけの脳死アニメを作っておけばよかったのである。その選択肢を取らなかった以上、物語性が軽視されたストーリーに対してファンから不満が噴出するのは当たり前のことでしかない。

ちなみに大きな物語をデータベースの道具として利用するシナリオづくりは花田氏の得意技であり、ラブライブ!では諸刃の剣でもある。だからこそ監督やプロデューサーは花田氏の悪い癖を修正しつつ、良い部分を活かす必要があるのだが、欺瞞的構造の誘惑に唆されると、その悪い癖はしばしば見過ごされてしまう。このような事情が、サンシャイン!!の2期7話やスーパースター!!の7〜8話などにおいて起こったことの背景としてあるのではないか? と仮説を立てているというわけである。

そもそも、(語弊を恐れずに言えば)データベース消費によるエモさを演出することは大して難しくないので、同ジャンルの他作品でも当然のように行われている。だから物語消費によるエモさを軽視し続ければ、ファンにデータベース消費を促す「だけ」の、「平凡」な作品として世間に認知されることになる。そうなれば、短期的にはデータベース消費型のファンを多く獲得できてコンテンツを維持できても、長期的なファン獲得という点ではむしろマイナス要因になり得るのではないだろうか。

とはいえ、データベースを中心として物語消費型の戦略をとることの危うさばかり強調してきたが、これは本来、ラブライブ!の強みでもあるということもまた改めて強調しておかねばならない。2013年以来この戦略をとり続けてきたからこそ、ラブライブ!はこれほどの人気を獲得してきたのだろうと思う。要は、この戦略が抱える欠点をうまくカバーすれば、ラブライブ!はより素晴らしいコンテンツとして世間に注目されることになる。そのためには、データベースを売り出すための道具として「大きな物語」を利用するのではなく、「大きな物語」とデータベースとの間の調和を意識すること。これこそが、ラブライブ!というコンテンツが健全な発展を遂げるために運営に求められるメルクマールとなるのではないかと考える。

以上、スクスタのメインストーリーにまつわる騒動に引き続き、スーパースター!!の第7〜8話にまつわる騒動を眺めながら何となく頭に浮かんだことを論述してみた。ラブライブ!の構造的問題を把握するというのは雲を掴むような話であり、だいぶ憶測に基づく考察になってしまったが、これもひとつの考え方として柔軟に受け取っていただければ幸いである。

【補遺】 「物語消費」「データベース消費」などの用語について

これらの概念(およびそれらの元ネタの文献である東浩紀『動物化するポストモダン』)に対しては根強い批判がある。例えば、これらの概念は、オタクの消費行動を手がかりとしてポストモダン社会の行方を読み解くためのキーワードとして考案されているが、ポストモダン社会などというものを社会学的実体として構想するのが妥当なのか、そもそもオタクの消費行動の分析は的を射ているのか、などの批判が数多く投げかけられてきた。しかし、本稿で述べた内容は、当該文献の論旨に対する賛否など特定の評価に立脚したものではない。あくまでもラブライブ!考察の手がかりとして、軽い気持ちでアイデアを援用したに過ぎないということを申し添えておく。

【補遺】 「分かりやすいストーリー」志向とデータベース消費志向の類似性

今年、次の記事がツイッター上で話題になった。

-

『逃げ恥』『シン・エヴァ』…「リテラシーが低い人を差別しない」作品が時代を制する(稲田 豊史) | 現代ビジネス | 講談社(1/6)

-

「オタク」になりたい若者たち。倍速でも映画やドラマの「本数をこなす」理由(稲田 豊史) | 現代ビジネス | 講談社(1/6)

極めて簡単に要約するなら、最近の人は「分かりやすいストーリー」を求める傾向が強い、という趣旨の論考である。倍速再生で作品を視聴する若者がどれほど多くいるのか、とか、そもそも倍速再生という慣習はVHSテープの頃からあったものではないのか、といったような様々なツッコミも少なからず寄せられている記事である。とはいえ、広告代理店や映画プロデューサーへの取材も踏まえており、(社会的な背景として何があるのかはともかくとして)「分かりやすいストーリー」が好まれる傾向にあるという近年の消費トレンド自体は確かにあるものなのだろうと思う。

上記の記事で紹介されていたような「分かりやすいストーリー」重視型の消費者は、本稿で散々紹介してきた「データベース消費」型の消費者の姿とかなりの部分重なるような印象を受ける。もちろん、本来の「物語消費・データベース消費」論とは理論的な文脈として少なからず相違があるので、簡単に両方の議論を同じものとして扱うことはできないかもしれない。とはいえ両者の間には無視できない類似性が横たわっているのもまた事実であろう。

さて前置きばかり長くなってしまったが、上記の記事において特に興味深かったのは、『逃げ恥』や『シン・エヴァ』といった人気作品が、「分かりやすいストーリー」を求める観客と「体系的視聴」を求める観客の双方にとって十分楽しむことのできる脚本をベースとしている、という考察である。つまり最近の消費トレンドを観察するならば、データベース消費型のファンと、物語消費型のファンの両方に大きく受け入れられる作品がヒットする傾向にある(もっとも、案外その傾向は昔から変わっていないのかもしれないが)。

これを踏まえると、やはり本稿で述べたようなラブライブ!の特徴、すなわちデータベース消費型を基本としながら物語消費をも可能にするようなコンテンツモデルは、本来であればヒット作としてのポテンシャルを持ったものであると考えられる。実際、ラブライブ!のストーリー・演出面における人気の秘訣は大体その点にあると考えてよいだろう。ところが、その特徴のデメリットが大きく目立ってしまっているのも現在のラブライブ!の状況なのだ。ラブライブ!運営は、多様な消費形態を持つ消費者に対してどのようにアプローチしていくかを、最新のヒット作品から貪欲に学びとっていくことが求められるのではないだろうか。

スクスタ2ndシーズンとは何だったのか——20章が遺した傷痕

この記事は、2020年11月に投稿した『スクスタ20章の感想と考察』という記事(以下、「前回の記事」と言うことにします)の続編です。前回の記事では、『ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』(通称『スクスタ』)のメインストーリー第20章の何が問題だったのかということを批判的な立場から考察し、20章より先のストーリーでフォローが入ったとしてもシナリオの問題を立て直すのはかなり厳しいのではないか? という予想をしました。それでは、20章から始まったスクスタ2ndシーズンが30章をもって完結した今、前回の記事で指摘した様々な論点は解決したと言えるかどうか。また、そのような議論を踏まえて2ndシーズン全体を総括するとしたらどのようなことが言えるのか。今回の記事では、こういったテーマについて述べてみたいと思います。

というわけなのでこの記事は以前書いた記事の続編ではあるのですが、前回の記事をご覧になっていない方でもある程度は読み通していただけるように書いてみるつもりです(詳しい議論はさすがに省略しますので前回の記事を適宜参照してください)。それと、当たり前のことですがこの記事はスクスタ2ndシーズンのシナリオをすべて読み終えた方を対象に書いているので、2ndシーズンのネタバレを含んでいます。2ndシーズンのあらすじを復習したりもしないので、ご了承ください。

さて、まず結論から書いてしまいますが、やはりスクスタ2ndシーズンはシナリオに非常に大きな問題を抱えており、炎上もやむなしと言わざるを得ないというのが私の結論です。したがって、この記事は前回に引き続きスクスタ2ndシーズンに批判的な立場から書かれたものになるため、作品の批判は見たくないという方はこの先はご覧にならない方がよいかと思います。

さて、前回の記事では、スクスタ20章が抱えるシナリオ上の問題点を大きく次の2点に分けました:

- キャラや世界観の根本的な設定に致命的に抵触するほどの不自然な点、あるいは支離滅裂な点がストーリー上に多数存在する。

- ストーリーの方向性が『ラブライブ!』という作品のコンセプトに相応しくない。

具体的な問題点としては、次の10点を指摘しました:

- 問題点1:不自然・支離滅裂な箇所

- 問題点1 - 1:愛・果林が適性至上主義を黙認していること

- 問題点1 - 2:愛・果林・栞子が「あなた」に連絡せず退部したこと

- 問題点1 - 3:栞子の退部理由が明言されていないこと

- 問題点1 - 4:愛・果林の同好会メンバーに対する配慮が全く無いこと

- 問題点1 - 5:監視委員会という支離滅裂な組織を作ったこと

- 問題点1 - 6:しずくの脱退理由が不明瞭、不自然であること

- 問題点1 - 7:「あなた」が過去の教訓に学んでいないこと

- 問題点2:作品のコンセプトに相応しくない

- 問題点2 - 1:過剰なギスギス展開

- 問題点2 - 2:キャラの好感度の過剰な低下

- 問題点2 - 3:外国・異文化に対する偏見や無理解を助長する演出

そこで以下では、この10の論点のそれぞれに関して、2ndシーズン全体を通して問題が解決したかどうかを検討していくことにします。

問題点1 - 1:愛・果林が適性至上主義を黙認していること

スクスタ1stシーズンでは、栞子の振りかざす「適性至上主義」に同好会10人が一丸となって対抗し、適性よりも自分の「大好き」を尊重することの大切さを全員が確認して物語の幕が下りました。しかし20章ではランジュが同好会メンバーたちにスクールアイドルの「適性」を見出し、適性があるならプロ並みの最高の環境で練習すべきだと迫ってきました。このような提案に愛と果林が軽々しく乗っかるのは、1stシーズンで得たはずの学びが無視されているのではないか? というのが私が前回の記事で呈した疑問でした。

この点については、23章において描かれたような愛の「必死さ」で一定程度は説明できるような気がしました。すなわち、「たとえランジュが栞子と同じような適性至上主義をふりかざしてきたとしても、自分たちは同好会メンバーとの勝負に勝てるような実力を何としてでも身につけたい」というふうに愛が考え、1stシーズンで得た学びよりも自分の「負けず嫌い」な衝動を優先したのだと考えれば、愛の行動にも説明はつくと思います(果林の場合も、25章で描かれたような「必死さ」を軸として同様に考えることが可能でしょう)。

しかし、(果林はともかくとして、)そもそも23章で描かれた愛の「負けず嫌い」な一面はとても唐突なものでした。今までの愛はとにかく「楽しければそれでいい」「みんなと友達になれればそれでいい」という価値観を根本的なアイデンティティとして行動しており、それはメインストーリーでもキズナエピソードでも徹底して描写されていたはずです。それにも関わらず23章では突然、愛にはそれ以外の「負けず嫌い」で「ワガママ」な側面もあったのだという「設定」が新たに入ってきました。この演出については、「愛にはそんな一面もあったんだ!」と新たな素顔を見られたことを素直に喜ぶという肯定的な見方もあるでしょう。しかし、「そんな一面がある」というのなら、従来のストーリーに「そんな一面がある」ことを匂わせる伏線が多少は盛り込まれていて然るべきではないか? と思ってしまいました。特に愛の場合、「負けず嫌い」で「ワガママ」な一面とは正反対の、楽観主義的で弱者への慈愛に満ちた姿がキズナエピソードを中心に繰り返し強調して描かれてきただけに、伏線もなしにいきなり23章で描かれたような「新たな一面」を受け入れろと言われても、違和感なくすんなり受け入れるのは非常に難しいと思います。はっきり言うと、2ndシーズンで愛の移籍を正当化するために後付けで愛の「新たな一面」を追加しているかのような印象を抱かざるを得ませんでしたし、2ndシーズン以前と以後とで愛のキャラがブレまくっているように感じてしまいました。サスペンス色の強い作品では「このキャラには実はこんな裏の顔があった!」と何の前ぶれもなく判明してスリリングな展開を演出するということもあるので、百歩譲ってキャラのブレには目を瞑るとしても、『ラブライブ!』という作品でそういう演出をするのが相応しいのかはかなり疑問です(この点は問題点2と直接関わる問題ですが)。なお、愛の移籍という行動の是非についてはこの後もたびたび再論するつもりです。

というわけで、問題点 1 - 1 についてはそれ自体解消することはできたものの、その代わりに新たな違和感の種が出てきてしまったというのが私の抱いた感想です。

問題点1 - 2:愛・果林・栞子が「あなた」に連絡せず退部したこと

愛、果林、栞子の3名は、部長の「あなた」に一言も相談しないまま退部という極めて重大な決断をしており、これは「あなた」に心配をかけたくないなどという理由では正当化できず、「あなた」に対して極めて不義理な行動なのではないかと前回の記事で論じました。後の章で、「あなた」に相談せずに退部という決断に至った真っ当な理由が明らかになるのか注目しながら数ヶ月間シナリオを読み進めてきましたが、結局それらしい理由が明言されることはありませんでした。一見すると、28章で明かされた「愛・果林は「部」への体験入部だった」(つまり実は退部していなかった)という事実によって説明がつくようにも思いましたが、この「体験入部」設定に関しては別に大きな疑問点が生じたため判断を保留することにしました(この疑問点については「問題点2 - 2」で述べます)。

そもそも愛と果林に関しては同好会メンバーとの勝負で勝てるように実力をつけたいというのが主な移籍の動機でしたし、栞子に関してはランジュの孤立化を食い止めたいというのが主な動機でした。栞子の場合も「退部します」の一言もなしに退部する必要があったのかは疑問ですが、それでも同好会と「部」の対立が退部のきっかけになっているのは事実でしょうし、百歩譲って「あなた」に心配をかけたくないので連絡しなかったという理屈は認めるとしましょう。しかし、愛と果林の「実力をつけたい」という移籍理由は同好会と「部」との対立とは直接関係がないものであり、「もっと高みを目指すために違う場所でがんばりたい」と「あなた」に連絡すればそれで済む話なのではないでしょうか。

ですので結論としては、この問題点に関しても解決したとは言い難い状況であると考えます。

問題点1 - 3:栞子の退部理由が明言されていないこと

スクスタ20章では、栞子が移籍した理由が明言されませんでした。この点について前回の記事では、

同好会の脱退理由は今後の章で語られるのだろうとは思います……(中略)……が、これは20章の中でせめて伏線くらいは張っておくべきだったと思います

と書きました。この予想通り、栞子の退部理由については28章になってようやく明言されました。つまり「ランジュが幼い頃のように孤立してしまっても、自分だけはランジュのそばにいてあげたい」というのが、栞子の移籍の理由だと判明しました。23章では、同好会への復帰の意思を歩夢に問われた際に「ランジュとは、古い付き合いなので」「放っておけないのです」と「部」に残る理由について答えていますが、理由として成り立っているのかすら怪しい理由であり、お茶を濁したような回答でした。この23章における栞子の発言は、28章で語られた「真の移籍理由」の明確な伏線になっているということは間違いなさそうです。ともあれ、栞子の退部の理由について語られていないという問題点は一応解決しました。

しかし、ここで疑問なのは、「そもそもなぜ栞子はもっと早い段階でランジュの過去に関する事情を同好会側に説明していなかったのか?」ということです。栞子自身が言うようにランジュ側と同好会側の仲介役を担いたかったのであれば、ランジュの過去について同好会に説明しておけば、争いが収まるかどうかは分からないにしてもここまで揉めることはなかったのではないかと思います。栞子にとってみればランジュは苦い過去を持つ不憫な子なのに対して同好会にとってのランジュは絶対的な悪なわけですし、ランジュの過去を説明すれば多少なりとも対話の余地が生まれる程度には相互理解が深まる、と考えるのは極めて自然なことだと思います。コミュニケーションが不得手な栞子にとって、ランジュの過去をそのまま話して同好会側が理解してくれるか不安に思い話せなかった、という擁護もあるかもしれません。しかし20章の時点で既に同好会とランジュとの関係は最悪な状態だったわけで、ランジュの事情について同好会に話したところでこれ以上事態が悪化する可能性が見当たらないように感じます。百歩譲ってこの擁護を認めるとしても、栞子が「部」に移籍してからの言動には他にも大きな疑問点が残っています。

栞子の言動に関するもう一つの大きな疑問点として、「そもそも栞子は「部」に移籍する必要が本当にあったのか?」ということが挙げられます。こういうことを言うと即座に、「23章では栞子が監視委員をコントロールすることで同好会への妨害を最小限に食い止めようとしていたのだから、栞子が移籍した意義はあった」という反論が返ってくるのだろうと思いますが、動機や過程はどうあれ現職の生徒会長という立場にある人間が部活動の妨害という人権侵害の片棒を担ぐという判断に至ったこと自体に強い違和感を覚えます。生徒会長だからというだけでなく、堅物キャラの栞子が「ダメなことはダメ」と言わずに左月や右月を使い回して政治工作のような手段を使うのか? というのも疑問です。生徒会長という立場にある学生が(いや一般生徒であっても)、監視委員をつくれなどと言われて教職員や保護者に相談したり内部告発をしたりする以外の行動に出る理由が分かりません。百歩譲って、やむを得ず監視委員の運営をせざるを得ない状況に追い込まれていたと認めるとしても、「左月と右月は本当は同好会の味方だから安心してほしい」「左月と右月が妨害のポーズをしてきたら妨害されているフリをしておけばいい」と事前に同好会と打ち合わせおけばそれで済む話でしょう。

栞子の移籍の必要性に関する疑問はまだあります。先述したとおり栞子の移籍の理由は「ランジュが孤立化してもそばにいてあげたい」という同情心が動機だったわけですが、そばにいてあげるだけならわざわざ同好会を抜ける必要はないのでは? と言う疑問です。はっきり言って、栞子が語ったこの移籍の理由にしても、「監視委員などに端を発するランジュの暴走の抑制」という移籍の意義にしても、あまり説得力を感じず、かなり都合の良い言い訳のように聞こえてしまいます。というのも、栞子はランジュのやり方に強い不満を抱いていると言いながら、23〜24章で愛の提案した合同イベントに積極的に出場の意思を示しているという描写があるためです。ランジュのそばにいてあげたいとか、同好会への妨害を食い止めたいとか色々と弁明しておきながら、「部」の身勝手な都合がきっかけで開催された合同イベントにノリノリで参加して「せつ菜さんに勝ちたい」などと言ってしまうのはかなり言動が矛盾しているような印象が拭えません。(合同イベントの問題点についてはのちに議論します)

また、もっとシンプルに「問題点2」の「キャラの好感度低下問題」と関連した問題も指摘できます。栞子は8章の初登場以降同好会と対立する時期が長らく続いており、長い時間をかけながら同好会と和解していき、1stシーズンの終わりの17章でようやく同好会側と全面的に対立を解消したばかりです。しかも栞子は正式に同好会所属のスクールアイドルとなり、これからラブライブ!ファンの支持を広げていかなくてはならない状況にありました。ですから、2ndシーズンでは栞子に対する好感度を上げるため、しっかりとした見せ場を設ける必要があったと言えるでしょう。このような措置は『ラブライブ!』シリーズにおいて伝統的に講じられてきたものであり、TVアニメにおける絵里やダイヤ、Saint Snow などに関してもうまく好感度の調整が行われていたと思います。ところが栞子の場合、同好会と和解して加入したにも関わらず、まもなくして同好会と対立する組織に身を投じてしまいました。その上で、27章では1stシーズンで同好会やせつ菜に対し横暴な言動をしたことを謝罪し、姉・薫子との一件があり多少は見せ場があったとはいえ、ランジュの暴走を食い止めるなど事態の好転に大きな役割を果たしたとはとても言い難いでしょう。それは栞子本人も「同好会のみなさんとランジュとの間で右往左往するだけで……」(29章3話)と振り返っている通りです。これほど栞子が貶められるような描き方がなされている以上、もはやラブライブ!ファンからヘイトを集めてしまうのも仕方のないことではないかと思います。

問題点1 - 4:愛・果林の同好会メンバーに対する配慮が全く無いこと

前回の記事では、愛と果林はもっともらしい積極的な理由づけをして「部」に加入しているが、2人とも同好会の置かれた状況をよく認識していながら同好会に対する良心の呵責を感じているような描写が全く見られず、まるでサイコパスのようだと指摘しました。さらに、「実は2人はランジュの過去に関する大事な秘密をなにかのきっかけで知っており、ランジュへの同情から移籍を決意したのではないか」という他の方の考察を引用しつつ、その方向性による解決も現実的には難しいのではないかと論じました。結局、2ndシーズンが完結した今となっては「ランジュへの同情心」説が明確に否定され、「サイコパス」問題も全く解決されず有耶無耶にされたままになったことは周知の通りです。

愛と果林の「サイコパス」問題に関しては、監視委員の問題などとまとめて「問題点2」の方で詳しく論ずるつもりなので、ここでは29章で描かれた2人の同好会復帰について私見を述べておくのみに留めるとしましょう。

さて、29章では、愛・果林というPDP当初からの初期メンバーが9ヶ月間にわたって同好会を離れるという異常事態にようやく終止符が打たれました。しかし私は、この2人の復帰を手放しで受け入れる気持ちにはなれませんでした。それは2人が同好会にしてきた仕打ちなどとは関係なく、純粋に2人の復帰の際の心情描写が致命的に不足しているのではないかと思ったためです。

そもそも2人が「部」に移籍した理由は何だったでしょうか。果林の場合は、恵まれた環境で高度なレッスンを受け優秀な仲間と切磋琢磨することで自分を高められると思ったからというのが理由でした。愛の場合は事情がやや複雑ですが、何も知らないまま相手のことを全否定するのではなく友達になれる可能性を模索したかったから、そして他の同好会メンバーに比べて思うように実績を出せない自らのスクールアイドル活動の状況を打開したかったから、という2つの理由が主な動機だと考えてよいと思われます(後者の方は23章で初めて明かされましたが、おそらく前者よりも後者の方が移籍の理由としては大きいのでしょう)。そして23〜24章で愛は合同イベントを企画・開催してますます自身の負けず嫌いな心に火がつき、25章で果林はファンの応援を受け止めることの重要さを学んだ上でもやはり環境の優れた「部」に残って修練を積むことを選択します。さらに26章では極め付けとして、お互いが勝負して高め合うようなユニットを結成してスクールアイドルエキシビションの校内オーディションに臨もうとします。つまり愛と果林の2人は一貫して、優れた環境で厳しいレッスンを受けて優れた仲間と切磋琢磨するという「部」の理念に心から賛同しながら行動していると言えます。ところが29章でランジュが突如として自らの非を認めて「部」を解散し、同好会に入部すると言い出します。ランジュがいきなりこんなことを言い出したのは、28章における一連の騒ぎを経て歩夢や「あなた」と対話したことがきっかけで、スクールアイドルのパフォーマンスはファンの応援があってこそのものだと気づいたことが原因でした。しかし一方の愛と果林には、ランジュが「部」の解散を言い出した時点で、同好会に復帰する積極的な理由が何もありません。愛と果林は、「部」のラストライブでランジュが廃部を決意した時もパッとしない反応を示しており、ランジュが同好会に入部したタイミングでエマに復帰の意思を聞かれた際も同好会側とのコミュニケーション不全を反省する一言を口にしただけで、自分たちが積極的に復帰したい理由を何も語っていないのです。それもそのはず、28章から29章にかけての2人にとっては積極的に同好会に復帰したいと思えるような心情の変化が何も起きていないのですから当然でしょう。ですから、ランジュの決意とは別に、愛と果林にとって同好会に復帰したいと心から思うようになる積極的な理由づけが必要だったと思います。

この愛・果林の心情描写の問題で、特に深刻だったのは果林です。果林は25章において、エマ・彼方と和解していくなかで「スクールアイドルがファンの応援を受け止めることの大切さ」に気づいています。この気づきは、29章でランジュが気づいたことを先取りしているだけでなく、30章で提示された2ndシーズン全体のメッセージ性を先取りした内容になっています。ところがこの果林の気づきにも関わらず、果林は「部」に残り続けることを選択します。それはつまり、「ファンの応援の大切さを学んでもなお、高度な環境で切磋琢磨することはやめない」という果林の意志が表れているわけです。もちろん、「ファンの応援の大切さ」と「高度な環境に身を置くこと」とは必ずしも矛盾するわけではないので25章における果林の選択がおかしいというつもりはありませんが、この果林の決断を踏まえるなら、29章で果林がランジュの同好会への移籍に安易に便乗しているのはおかしいと思います。すなわち、ランジュが「部」を解散して同好会へ入ると言い出しても、25章で「部」に残る決断を選んだ果林なら「本当に同好会に帰ってもいいのか?」と躊躇するはずであり、そんな葛藤がまったく描かれていないのは非常に不自然だというわけです。しかもさらにおかしいのは、ランジュが「部」での最後のライブを終えたときに

「あの子は、「スクールアイドルの気持ちを全部受け取って、自分の気持ちを声援にして返す」って言ってたわ」

「ランジュ、最初はどういうことかよくわからなかった。でも、ついにわかったの!」

「あの子は、……ううん、会場のみんなは、ただランジュのパフォーマンスを見てるだけじゃない」

「楽しいよ、って気持ちを、ランジュに教えてくれていたんだわ!」

と同好会が大切にしてきた価値観に気づいたのに対し、果林が

「……そういうの、意識したことはなかったけど、言われてみればそういうことなのかもしれないわね」

と返したところです。果林は25章で学んだことを完全に忘れてしまっています。25章でのせっかくの感動的な展開も、これでは台無しです。

果林の復帰の理由について長々と論じてきましたが、実のところ、果林に関しては移籍の理由についても違和感のあるセリフがあります。20章で果林は「私はお友達を作りたくて同好会に参加したわけじゃないわ」と発言していました。一方で、ランジュは友達を作りたかっただけだという説明を28章で栞子から聞かされた果林は、「私は、少なくとも友達になれたと思ってたわ。でも、ひと言もなく部を解散させていなくなるなんて! ランジュは、私たちのこと友達と思ってなかったの?」と言っています。友達を作りたいわけではないと言い放って同好会の皆という友達を失いかけても平気だったのに、なぜランジュの時だけこんな必死な物言いになるのでしょうか? ここでの「友達」という言葉を「高め合える仲間」だと解釈するとしても、やはり違和感が拭えません。

問題点1 - 5:監視委員会という支離滅裂な組織を作ったこと

「自由な校風」であるはずの虹ヶ咲において、ふつうの学校ですら認めないような監視委員会なる組織が理事長のお墨付きで活動できているのは支離滅裂だと前回の記事でも指摘しましたが、やはりその点も納得できるような監視委員会の設立経緯は一切説明されないまま2ndシーズンは完結しました。

当然ながら、転校してきたばかりのランジュが監視委員会などという強い権力を手にすることができたのは、理事長の娘という特権を利用したものです。理事長は監視委員会の設立を黙認することで、娘であるランジュの所業を咎めるどころかむしろ実質的に加担していたと言えます。他にも理事長は、娘のランジュに部活動の標準的な予算を大きく逸脱した豪華な部室を与えたり、それでいて娘の世話は栞子に丸投げしたり(19章10話)、帰国を決意したランジュに悩みを打ち明けられても叱ったり親身になって慰留したりした様子すら全くない(28章2話)など、娘への教育に関して相当な問題を抱えているとおぼしき描写が目立ちます。そもそもランジュが友達の輪に入れず馴染めないという幼少期からの問題を理事長がずっと放置してきた結果が、ランジュが高校生にもなって他人の気持ちが全く分からずに暴走し続け2ndシーズンの悲劇を生んだのではないかと思います。音ノ木坂の南理事長、そして最近では結ヶ丘の理事長など、ラブライブ!シリーズには有能な理事長に恵まれないと揶揄する声もしばしば聴かれますが、これほど問題だらけの理事長は後にも先にも虹ヶ咲の理事長だけだろうと感じています。結局、理事長が自らの重大な責任について謝罪や反省の弁を一切口に出さないまま、2ndシーズンは完結してしまいました。

問題点1 - 6:しずくの脱退理由が不明瞭、不自然であること

20章10話でしずくが「部」に転部した際、色々な理屈を並べてはいるものの結局は「部」の環境に身を置いて成長したいというのが最大の転部の動機でした。そして、これでは愛や果林の動機と実質的に何も変わらず、「部」のやり方に疑問を抱き反抗してきた同好会とずっと活動を共にした結果がこれなのか、と前回の記事で論じました。この点については特に補足の必要すら無いかと思いますが、既に他でも言われているように、しずくが行き詰まって転部するという判断は今回が初めてではなく同好会が5人だった時代にもあったことでした。つまり今回の転部騒動で、その時と似たような過ちを重ねてしまったことになるわけです。しかも極め付けだったのは、アニガサキ8話の連動ストーリーでしずくが同好会5人時代の自身の転部を思い出しながら同好会を再び去る演技をして、かすみに怒られるという一幕があったことでした。まるでしずくが嫌がらせを楽しんでいるかのような印象を持ったのは、私だけではなく多くの読者も同じだったようです。結果として、しずくが転部を繰り返すことで成長性のないメンヘラのように描かれてしまっていると言わざるを得ないと思います。

今から考えれば、シナリオライターにとって20〜21章のしずくはストーリーを動かすための駒だったのだろうという印象が強いです。実際、今まで思い通りに同好会側を牽制してきたランジュとミアに対して(しずくのゲリラライブによって)初めて一矢報いるという展開が作られ、さらに「あなた」の作った曲が「ノイズ」として脳裡に焼きついたミアが自身の問題を解決するという22章の展開の発端にもなっています。そのため、しずくにはストーリーを動かす役割があったということは分かるのですが、それにしてもわざわざしずくを貶めるようなストーリーにする必要があったのかはかなり疑問です。

それと、これは議論の本筋からは脱線するのですが、21章で移籍したしずくが食堂でかすみと言い争いをする場面において、「天井を見上げる」という文は重言(同じ意味の語句が重複してできているような語句)であり文法上の誤りだとかすみにマウントを取る一幕がありました。しかし、このしずくの主張には強い違和感を覚えます。たしかに「天井」には「上にある」ものという意味も含まれているので、一見すると重言という見方もできるように感じますが、「天井」と「見上げる」とは慣用的に深く結びついた語句であるため、この場合は重言というより「コロケーション」もしくは「共起表現」の一種であると理解したほうが正確だと思われます。例えば「ピアノを弾く」の場合、「ピアノ」は「弾く」ことで音を出す楽器であり、「布団で寝る」の場合、「布団」は「寝る」ための生活用品であって、「歌を歌う」の場合、「歌」は「歌われる」対象としてあるものです。しかも「ピアノ」と「弾く」、「布団」と「寝る」、「歌」と「歌う」とは互いに深く結びついた語句であると言えます。これらの例と同様に、「天井」が本質的に「見上げ」られる対象であるとしても、それは重言というよりコロケーションとして捉えられるべきでしょう。したがって、「天井を見上げる」という日本語が誤っているというしずくの主張こそ誤っていると思います。そして、このような日本語文法の誤った解説を堂々とシナリオ上に載せてしまうライターは、日本語を扱うプロとして本当に大丈夫なのだろうか? と心配になりました。(※ この問題に関して詳しく知りたい方は、次の文献を参照してください:兪暁明、「重言とコロケーション ―その関連性と認め方―」、『北陸大学紀要』第33号所収、2009年)

問題点1 - 7:「あなた」が過去の教訓に学んでいないこと

20章4話で、「あなた」はミアの実力に圧倒され、同好会メンバーたちにとって自分は力不足なのではないかと悩んでしまいます。しかし7章で『TOKIMEKI Runners』を作曲した時も、「あなた」は作曲者としての真姫の実力に圧倒されて同じ悩みを抱え、そしてその苦難を乗り越えていました。すなわち20章での「あなた」は、(まさに上記のしずくと同様に)忘れるはずのない自らの過ちを忘れているかのようであり、やはり成長性がないのではないかという印象を抱かざるを得ませんでした。

しかし今から考えればこの20章での描写は始まりに過ぎず、「あなた」に関しては2ndシーズンを通して不可解な言動が目立っているように思います。第一に、同好会が監視委員によって妨害を受け、「部」と対立する状況が続いても、「あなた」はいまいち深刻さを認識していません。積極的にやったことと言えば、せいぜい20章4話で監視委員の件などについてランジュに直談判しに行った程度で、あとは状況の見守り役に徹しています。しかし従来の「あなた」は、スクールアイドルになにか問題が起きるたびに熱心にあちこち動き回って足掻こうとする姿勢が目立っていたと思います。1stシーズンでは虹ヶ咲の活動のヒントを探るためにAqoursやμ'sにまで長期間密着するという行動力を発揮し(3〜6章)、栞子が同好会の廃部をちらつかせてきたときは矢面に立って抗議(8〜10章)。さらに学校説明会では巧みに政治力を発揮してミーティングを成功に導き、栞子の体験入部を実現させるなど懐柔工作にも余念がなく(13章)、スクールアイドルフェスティバルのボランティア問題が勃発した際は必死になりすぎて歩夢との喧嘩にまで発展しました(15〜16章)。キズナエピソードにおいても問題解決能力や行動力の高さは遺憾なく描写されています。その「あなた」が、2ndシーズンで不幸な情勢が延々と続いてもほとんど見守り役に徹しているというのは違和感を禁じ得ませんでした。

第二に、いま述べたように2ndシーズンでは「あなた」の行動力が著しく低下しているにも関わらず、「あなた」本人はそのことを認識していません。実際、「あなた」は30章において「予想を超えると言えば、留学から帰ってきてからの日々。思い返すと毎日が挑戦と冒険だった」「私たちは、かけがえのないものを掴み取ることができたんだ……」と2ndシーズンを振り返っています。しかし、2ndシーズンでの「あなた」が毎日「挑戦と冒険」をして「かけがえのないものを掴み取ることができた」などとはお世辞にも言えないということは既に述べた通りです。

第三に、20章10話とその直後の21章1話とで、「あなた」の心情に明確なズレが生じています。20章10話でゲリラライブをやり遂げた後に「あなた」は次のように発言しています。

「部室の設備やミアちゃんの作る曲……何もかもが驚きだったんだ」

「この環境でみんなが活動したら、どれだけのステップアップになるんだろう、どんなパフォーマンスを見せてくれるんだろう、って何度も想像したよ」

「でもね、ゲリラライブでそんなの全部吹っ飛んじゃった。設備や予算、それに人手の多さはかなわないけど、スクールアイドルはそれで決まるわけじゃないんだよね」

「みんなの魅力は、そんなことなんにも関係ない」

ところが、その直後の21章1話では、

「私ね「スクールアイドル部のしずくちゃん」には興味があるんだ」

「向こうでの経験は、絶対にしずくちゃんにとってプラスになるよね」

「部って、パフォーマーとしての完成度を高めるための環境が完璧に整ってるんだよ」

「あの環境で練習を積んで、ミアちゃんの作った曲を歌う……

きっと、今まで見たことのないしずくちゃんを見られると思うんだ」

「私は見てみたい、新しい挑戦をしたしずくちゃんを」

と発言。「部」の高度な環境に圧倒されて怯んでいた「あなた」が20章10話でようやく奮起したにも関わらず、21章1話では真逆の心情を吐露するようになってしまっています。

第四に、29章で「あなた」は自らがスクールアイドルにならない理由を忘却してしまっています。「あなた」は、メインストーリーの序盤(3章)でダイヤに、

「あなたは、ステージに上がりたいとは思わないのですか?」

「勘違いなさらないでくださいませね。仲間をサポートしたい、というあなたの気持ちを疑っているのではありませんわ」

「ただ、スクールアイドルに関わる身なら、自分自身がライトを浴びたいと思うこともあるのではないかと……」

と問われています。これに対する「あなた」の回答は、

「……うーん、それが……、不思議と、そういう気持ちは無いんだよね」

「あ、ステージが嫌いっていうわけじゃないよ? ただね、大好きなスクールアイドルを一番近くで応援する…… 一番の、理解者になりたいんだ」

「それって、自分がスクールアイドルになって活躍するより、すっごく贅沢なことだと思うから」

「だから、私はステージに上がらなくてもいい。その代わり、誰よりも近いところで、みんなを見守りたい」

というものでした。ところが29章で「……ねえ、アナタはステージに立たないの? それだけスクールアイドルが好きなのに」とランジュに訊かれた「あなた」は、「え? ……そういうこと、考えたことなかったな……」と発言しています。自分があえてスクールアイドルとして活動しない理由を、「あなた」は明確に自覚していたはずなのですが、29章ではどういうわけかすっかり忘れてしまっているように思えます。ただし、この点に関しては次のような反論が考えられます。すなわち、3章におけるダイヤの質問は純粋にスクールアイドルにならない理由を問うたものだったのに対し、29章におけるランジュの質問は「スクールアイドルが好きであるにも関わらず」スクールアイドルにならない理由(言い換えれば、スクールアイドルが好きなのにスクールアイドルにならないのは変なのではないか? という問いの答え)を求めたものであり、質問のニュアンスが異なっているので「あなた」の答えも異なったという擁護です。

しかし、百歩譲ってこの意見を認めるとしても、矢澤にこのキズナエピソード4話とは明確な矛盾が生じています。「あなた」は、

「どうしてスクールアイドルをやらないで、手伝いをするの?」

「だってスクールアイドルを好きになったんでしょう? だったら、あなたもなればいいじゃない、スクールアイドルに!」

とにこに問われた際、

「でもね、にこさん。私は…… スクールアイドルを一番近くで応援していたい」

「好きだからこそ、力になりたいの。にこさんと考え方は違うけど…… 輝くスポットライトも歓声も、私には来ないけど…… みんなが輝くようにサポートすることが、私にとっての輝く道だと思うから」

と発言しています。これは、まさしく「好きであるにも関わらず」スクールアイドルにならない理由を「あなた」がはっきりと自覚している証拠です。

というわけで、かなり長くなってしまいましたが、とにかく「あなた」の言動は2ndシーズンを通してブレまくっていると言わざるを得ないと考えます。

問題点2 - 1:過剰なギスギス展開

さて、ここからは「問題点2」、すなわち「描写が『ラブライブ!』という作品のコンセプトに相応しくない」という問題について論じていきます。前回の記事では大きく3点に分けて論じましたが、今回も「問題点1」と同様に一つずつ再論していきたいと思います。

まずは、監視委員や妨害行為をはじめとして、2ndシーズンのギスギス展開・鬱展開が『ラブライブ!』シリーズの限度を越えており、シリーズのブランドイメージに相応しくないという問題。この点そのものについては特に改めて補足することは無いのですが、監視委員や妨害行為という要素の倫理性の問題については次項でまとめて詳しく論じます。

問題点2 - 2:キャラの好感度の過剰な低下

『ラブライブ!』シリーズでは、ストーリーに必要な最低限の描写を除いて、キャラクターの好感度を極力損なわないような工夫が凝らされてきました。そしてその方針は、『ラブライブ!』のブランドイメージの大きな柱のひとつになっていたと言っても過言ではないでしょう。ところがスクスタ2ndシーズンでは、新たに「部」のメンバーとなったキャラを中心として好感度を大きく損なったキャラが複数存在しています。

この問題点については前回の記事でももちろん取り上げたのですが、実を言うと、2ndシーズンが完結した今となってみれば、この問題点こそが2ndシーズン炎上問題の核心なのではないかと私は考えています。今まで散々シナリオ上の矛盾点などを指摘してきながらこんなことを言うのも何ですが、シナリオの矛盾よりはこちらの方が根本的かつ重大な問題だと思っています。その意味で、今から述べることはこの記事の本論と言ってもよいでしょう。

(1) 愛・果林

さて、2ndシーズンの主な登場人物のうち特に好感度を損なったのは、愛・果林・ランジュ・ミア・栞子・しずくの6人と見ておおむね問題は無いかと思います。このうち栞子の好感度問題に関しては既に「問題点1 - 3」の項目でも触れました。しずくとミアについては、他の4人ほど致命的な好感度の低下は起きませんでした。そのため栞子・しずく・ミアの3人に関してはここでは省略するとして、愛・果林・ランジュの問題について取り上げることにしましょう。まず、愛と果林に関しては、結局この2人が「部」に移籍した理由はランジュと友達になりたかったというよりも自身の成長のためだったということで決着しました。しかし「部」が監視委員を使って同好会の活動を妨害してくるなかで、自分たちだけそのような理由で転部するのはかなり身勝手な行動です。愛に至っては、20章で「愛さんだって、同好会で活動できるのが一番だよ? でも、実際ほとんど活動できないじゃん。だったら、練習だけでもやっときたい」とまで言い放っています。本当に今の状況の深刻さが分かっているとは全く思えない発言です。

愛と果林の問題について、ここまでは前回の記事でも論じてきましたが、この2人の場合はまだまだ終わりません。愛は、21章以降も、「逆境の中でこそ真価を発揮するっていうでしょ? 逆に燃えるじゃん! 同好会から学んでいこう!」(22章)、「同好会のみんなって本当にすごいんだー」「部室が使えなくなったり、ライブが思うようにできなくなったりっていう障害を跳ね飛ばして、パワーアップしてるんだよ!」「オンラインライブもすごかったんだ。アタシ、ますますみんなのファンになっちゃった」(23章)などと無神経なセリフを連発し、そのたびに読者の間で批判が巻き起こってきました。さらにランジュは同好会を吸収するため監視委員に代わるプロパガンダ作戦の立案を愛に依頼し、愛はそれを快諾。ごく最近まで部室も取り上げられていて、まともに練習できる環境がなかった同好会を相手に「正々堂々と」トーナメント勝負を持ちかけようとします。このトーナメントは、愛が自分の負けず嫌いな一面を自覚しつつ同好会に勝ちたいと強く願ったことで実現したものでした。しかし、まともな感覚をしていれば、この非常に不公平な合同イベントで相手に勝てたとしても全く嬉しいとは思わないはずです。果林に関しては愛ほど挑発的で無神経な言動は無かったものの、やはり不公平感に満ちた合同イベントで「正々堂々と」勝負したいと考え、妨害に苦しむ同好会を尻目に「部」での日々をエンジョイしていたのですから愛と大して変わりません。2人が29章で同好会に復帰する際はかすみに問い詰められて一応その件を謝罪しましたが、もはやこれまでにやってきたことが重すぎて、スクスタの読者の間で2人の信頼が回復するのはしばらく無理な情勢でしょう。

この2人に関してさらに補足するとすれば、まずは28章で言及された「愛と果林は実は体験入部という形で「部」に入っていた」という新情報を検討しておかねばなりません。28章にもなって愛と果林が体験入部だったと明かされた理由は必ずしも定かではないですが、おそらく、20章では単なる転部だと言っておくことでハラハラ感を演出し、28章で実は「体験入部」だった(つまり実はまだ同好会に籍がある)と明かすことで2人のイメージを挽回しようとしているのではないかと思われます。要は、シナリオライター側のメタ的な事情というわけです。しかし、2人が同好会に籍を置いていたなら「同じ部活の仲間の危機にも実質的に見て見ぬふりをしていた」ことになるわけで、2人が薄情であるというイメージは1ミリも回復しないのではないでしょうか。それに、そもそもそういう事情があるならなぜ2人は同好会との最初の話し合いの場でその旨を言わなかったのかという根本的かつ重大な疑問が浮上します。これまで同好会側は今まで2人が「転部」をしたものと認識してきましたし、その認識に対しては2人もまったく否定してきませんでした。2人が体験入部だと公言できない特別な事情があることを示唆する描写も見受けられませんでした。この点に関して、何とか整合性が取れる筋書きとしては、「最初は体験入部のつもりだったが、すぐに気が変わって正式に同好会を退部した」という可能性が挙げられますが、それなら何故2人は一瞬で気が変わり退部したのか? という新たな疑問が湧いてくるだけです。

もう一つ補足すべき点は、愛と果林がランジュを理解しようとして移籍したという側面についてはどうなのか、ということです。果林はともかくとして愛については、20章の段階から「部」のことを全否定したくない、ランジュとも友達になりたいという移籍の動機が語られてきました。しかし、それならばランジュがなぜパーフェクトにこだわるのかとか、なぜ強引なやり方にこだわるのかという部分を掘り下げることで、もしかしたらランジュという人間を理解してあげられるかもしれないと考えるのは極めて自然なことです。となれば、愛は当然ながらランジュの幼馴染の栞子に、ランジュの性格の背景にある事情について聞いてみることになるはずです。ところが驚くべきことに、28章でランジュがどんな過去を辿ってきたのかを同好会の側から栞子に聞くまでは、果林のみならず愛でさえ「ランジュは友達を作りたいだけ」という真意すら知らなかったのです。ランジュを理解したい、友達になりたいなどと言いながら、理解する努力がまるでなされていないと思ってしまいました。

(2) ランジュ

一方のランジュはと言えば、物語が進むごとに同好会メンバーへの態度が軟化し、2ndシーズンの後半ではふつうに同好会と交流する描写が多く見られたため好感度の低下がさらに大きく進行したとは言えないと思います。しかし発端の20章や2ndシーズンの前半での振る舞いがあまりにも酷いので、並大抵のことでは好感度を正常化することはできません。28〜30章でランジュが同好会に受け入れられてからも、スクスタの読者の多くがランジュを容易に受け入れられるとは考えられないのです。

しかも、愛・果林・ランジュの無神経な言動にも関わらず、特に2ndシーズンの後半では監視委員や妨害行為による遺恨がまるで忘れ去られているかのような日常風景が描かれるようになりました。これに関しては、平和な日常が戻り始めて良かったという好意的な意見がある一方で、「部」にあれだけのことをされておきながら「部」と呑気に交流している同好会に強い違和感を覚えたという意見もありました。私も後者の立場ですが、この点に関する意見の相違も、ラブライブ!ファンどうしの分断が大きくなった重要なきっかけだと思っています。

極め付けは、28章で同好会メンバーがランジュの過去に共感し、自分たちがランジュの思いについて理解しようとしてこなかったことを詫びる場面。あれほどの仕打ちを受けておきながら、相手からの謝罪さえ無いのになぜ自分から謝罪するのかと批判が噴出しました。これに対しても、同好会(特にかすみやエマ)が相手を理解しようとしなかったのは事実だなどと擁護論が展開され、ファン内部における意見の相違に拍車がかかりました。しかしランジュに悪意があろうが無かろうが同好会に対する仕打ちは重大ないじめの領域であり、いじめの被害者が加害者に対して「対話をして話が通じる相手だ」などとは考えないのは当たり前のことです。例えばですが、窃盗の被害に遭った人が犯人と冷静に対話をして、犯人の悲しい過去や背景にある社会問題に想いを馳せなければならないのでしょうか? どんなに人情深い人であっても、その前にまずは警察に通報して処罰してもらうのが普通のはずです。「加害者はもちろん悪かったが、被害者も加害者の事情を理解しようとする努力はすべき」などと悠長なことを言っていたら社会は成り立ちませんし、世間の常識からも著しく乖離した主張であると言わざるを得ません。ランジュのやったことは犯罪ではないと返されるかもしれませんが、何の罪もない一般人が普遍的かつ正当な権利を突然見知らぬ誰かに奪われ緊急事態に陥っているという点では共通していますし、現実でこんなことが起きたら文部科学省が介入して第三者委員会が設置され立入調査を経て理事長が解任されるレベルの大事件です。したがって、一方的に活動を禁止してきた相手をかすみたちが「対話が通じる相手ではない」と判断するのはごく当たり前のことでしかありません。要するに、28章での一連の描写に不満がある読者は「対話や理解をするべきとはいっても限度があるだろう」と思っているというわけです。

思い返せば1stシーズンの栞子も同好会の廃部などというとんでもない主張をしてはいましたが、生徒会長選挙で菜々と対峙するなど、曲がりなりにも段階を踏んで実現しようとしていました。それに菜々に勝利した後も直ちに廃部を強行しようとはせずにある程度の猶予を設けていました。もちろん栞子の言動は強引でしたが、それでもまだ同好会が対話に応じる余地は十分あったわけです。実際、同好会側は理不尽な要求に文句を言いながらも栞子の深い意図を探ったり栞子に体験入部を提案したりと、「反発だけして終わり」ではない対抗策を練ったことで栞子との和解に至りました。また、今回の件をTVアニメ『ラブライブ!』1期や『サンシャイン!!』1期で描かれたキャラどうしの対立と同様のものだとする意見も見ましたが、既に述べたようにいくら悪意が無かろうが監視委員の設置まで行けばそれはいじめや人権侵害の段階です。従来シリーズで描かれた対立ではキャラどうしに対話の余地が生じていたためさほど大事にならなかったのであって、従来シリーズにおける対立と監視委員の悪質な妨害行為とは争いの次元が異なっており、比較にはならないでしょう。ランジュがいきなりやってきて同好会の活動禁止を宣言した段階では同好会とランジュとで対話の余地は生じようもありませんし、愛と果林に関しては、20章が始まったとき既に同好会メンバーとの間で何度も対話を積み重ねているのでこれ以上対話のしようがありません。以上のことなどを総合的に考えれば、「かすみやエマは対話の努力を怠った」という主張が難癖以外の何ものでもないことは明らかです。

そもそも、同好会メンバーは本当に「部」の側と対話を試みてこなかったのでしょうか? まず、同好会と「部」の本格的な交流が始まったのは23章で監視委員が解散した直後の合同イベントの打ち合わせからでしたが、同好会が打ち合わせに応じることができたのは、活動妨害という非常事態がとりあえず解消されたことで対話が生じる余地も出てきたという点が大きいと考えられます。イベントに消極的だったエマや彼方ですら司会進行として手伝いに入ったわけですし、当時の同好会の状況を考えればこれだけでも十分な譲歩と言えると思います。またその後も同好会が26章で合同合宿に参加したことで和解のムードが強まったわけで、同好会は対話を拒絶したどころか徐々に譲歩しています。そもそもエマをはじめ同好会の皆が28章で失踪したランジュを心配することができたのは、以上のような交流の積み重ねがあったからこそですし、同好会が本当に対話を拒絶していたならランジュの失踪にも無関心を貫いたでしょう。一方、「部」が譲歩した事といえばせいぜい監視委員を解散させた事くらいですし、その解散の理由も「同好会の活動を停滞させる上で逆効果だから」という横柄なものだったので譲歩とさえ言えないかもしれません。ランジュはランジュなりに同好会に親しげに接していたとはいえ、お世辞にも相手に真意が伝わるような接し方とは言い難かったという事は28章でミアが指摘している通りです。エマたちが今まで自分の理解や譲歩が不十分だったことを悔やむのは心情の変化としては分かりますが、客観的に見ればむしろエマたちは十分譲歩していたと見るべきでしょう。つまり28章のシナリオではエマたちを必要以上に貶めるような印象操作がなされていると言われても仕方なく、これが炎上につながったわけです。

(3) ファン同士の対立の起源

さて、それではスクスタの読者の間でこのような極端な意見のズレが生じてしまったのは何が原因だったのか考えてみたいと思います。この項目で論じるべきことはキャラの好感度の問題なのですが、そもそも愛・果林・ランジュ・栞子などのメンバーが好感度を過剰に損なっている根本的な原因は何かといえば、言うまでもなくこれらのキャラたちが監視委員による妨害行為を指示あるいは黙認し、それに対して良心の呵責を感じる描写すらほとんど無かったことです。そのため2ndシーズンが完結した今の段階で好感度の問題を論じるとなれば、その議論は必然的に「妨害行為の指示や黙認はどれほど悪い行いだったか?」という論点に帰着すると言ってもよいと思います。そして、スクスタの読者が分断に陥った要因もその点にあるのではないかと推察します。そこで、以下ではしばらくのあいだこの論点について掘り下げてみることにしましょう。

先ほどからたびたび言及しているように、そもそもラブライブ!ファンは10ヶ月間にわたり、スクスタ2ndシーズンのシナリオをめぐって肯定派と否定派に分裂、いたるところで両者の間で紛争が勃発してきました。そしてその状況は現在も変わっておらず、今後もしばらくの間は変わることはないでしょう。ともあれ、肯定派の人々のなかには、「部」のメンバーたちが加担してきた妨害行為はもちろん悪いことだったものの、それぞれにはそれぞれの抱える心理的な事情があったのだから、そういうところは情状酌量して許してあげるべきだという主張が少なからず見受けられました。また、かすみやエマなども対話の努力を怠ったのだから同好会の側にも非はある、という主張もあったことは既に述べた通りです。このような擁護意見に対し(私を含む)否定派は、作中で描かれた妨害行為は人権侵害やいじめの範疇に入っており、それぞれのメンバーの事情がどうであれ擁護の余地が見当たらないと応戦してきました。つまり、妨害行為が悪であるという認識そのものは肯定派・否定派ともにおおむね共有されているものの、それがどれくらい悪いことだったかという認識において両者に意見の相違が見られるということです。

シナリオ肯定派の人々が、「部」のメンバーの個人的事情を汲み取ったくらいでなぜ同好会への妨害行為を水に流せるのか、私はずっと分からないままでいました。しかし、少し発想を変えてみて、「肯定派の人々は現実世界でこういう妨害行為を受ける立場になったとき、相手の深い事情を汲み取って水に流せるのだろうか?」と考えてみることにしました。当然、肯定派でさえ、本当にあんな仕打ちを受けても相手を理解しようとできるほど寛容な人間はほとんどいないだろう。ではなぜ彼らは愛や果林、ランジュの行動を理解できてしまうのか? と考えたとき、ひとつの可能性が見えてきました。おそらく、肯定派にとって、現実世界における倫理規範と『ラブライブ!』世界における倫理規範は別物として認識されているのではないだろうかという仮説が浮かんだのです。

どういうことか、順を追って説明します。まず、2021年の日本に生きる我々は倫理的な規範意識(人権は守られなくてはならない、生命は尊重されなければならない、など)を一定程度共有しており、それが普遍的な価値を持った倫理だと考えています。しかし時代や場所が異なれば当然、倫理規範は大きく異なることもあり得ます。例えば、近代以前の社会では人権や生命を尊重するという価値観は特殊なものでしたし、同じ現代であっても人権意識が稀薄な国は少ないとは言えません。このように、倫理規範は時代や場所によって容易に変動しうる性質を持っており、絶対に正しい倫理規範というものはありません。しかし我々は「この時代・地域ではこのような規範意識が共有されていたのだ」というような知識をいったん頭の片隅に置いておくことで、その時代・地域における人々の思考様式をトレースできるようになります。その最も良い例が、我々が歴史小説やSF小説、ファンタジー小説などを読むときの思考回路です。古代中国と現代日本では人々の価値観に大きな隔たりがあるにも関わらず我々は『三國志演義』を楽しむことができますし、宇宙空間で生きる人々の価値観など想像もつかないにも関わらず我々は『スター・ウォーズ』を楽しむことができます。なぜなら、その作品世界で人々が共有されている価値観を(フィクションのものとして)トレースした上で、登場人物に感情移入する能力が我々には具わっているからです。

それでは『ラブライブ!』の場合はどうかというと、『ラブライブ!』シリーズの登場人物たちは、現代日本に生きる我々とほとんど同じ規範意識を共有していると言えるのではないかと思います。『ラブライブ!』シリーズは、現代の東京や沼津に現実に存在する場所を舞台とし、現実の日本の女子高校生を意識したキャラを設定しています。その上で、実際に作中でキャラが何を考え、どんなセリフを言い、どういう振る舞いをしてきたかを我々視聴者がふつうに観察していれば、この作品世界の規範意識は現実世界とほとんど変わらないだろうと自然に推測することが可能です。こうして初めて、作中のキャラに共感したり感情移入することができるわけです。

ところが、スクスタ2ndシーズンのシナリオを深く読み込んだにも関わらず「部」のメンバーの所業を水に流せている人々というのは、おそらくその辺の認識が異なっているのではないか? と私は疑っています。つまり、2ndシーズンの作中に登場するキャラたちが共有している規範意識は、現実世界の現代日本に生きる我々が共有している規範意識とは異なっている。なので、愛や果林が監視委員の所業に見て見ぬふりをしながらレッスンに没頭しても、それを見た同好会メンバーが怒りの感情を露わにしなくても、倫理的な価値観がフィクションのものなのだからそれは不自然な表現ではない、と肯定派は考えているのではないかと。

では、『ラブライブ!』世界が現実世界をリアルに写しとって描かれているにも関わらず、キャラたちによって共有されている規範意識は我々のそれとは別物だと肯定派が認識しているのはどういうわけでしょうか。これも難しい問題です。しかし、考察の手がかりが全く無いわけではありません。実は、肯定派のうちの一人が、「否定派は虹ヶ咲の理事長や生徒会がまともに機能していないなどと言うが、μ'sのメンバーが知らないうちにμ'sの街頭広告やアイドルグッズが作られていたり、浦の星の一生徒にすぎない小原鞠莉が浦の星の理事長に就任していたりすることを踏まえれば、作品世界は現実世界とは物事の価値基準が違う」というようなことを言っているのを見かけたことがあります。これを見た私は「とても興味深い主張だな」と素直に感心してしまいました。というのもその肯定派の主張は、倫理的な規範意識ではなく社会制度に関する規範意識について述べたものだったためです。たしかに、μ'sに無断でグループの広告やグッズが作られていたり、私立高校の理事長にそこの生徒が就任したりするというのは、現実ではあり得ないことです。しかしそれは人々の倫理的な規範意識ではなく、社会制度に関する規範意識が異なっているに過ぎません。つまりその肯定派の主張においては、倫理と社会制度に関する規範が混同され、そのことが原因で『ラブライブ!』世界と現実世界との間にはすべての文化的側面において規範意識の差異が生じていると判断されているのです。だから、愛や果林が監視委員の暴走を黙認したり同好会メンバーがランジュの行為を水に流したりしたのを許容できたとしても、現実世界でそんな横暴な行為を受けるのは許せないというのは、その肯定派にとっては何の矛盾もないことというわけです。しかし、やはり倫理規範と社会制度の規範を混同すべきではなく、今まで『ラブライブ!』シリーズのベースにあったのは現実世界とほとんど変わらない倫理規範であったということに目を向けるべきであり、現実世界と変わらない倫理規範のもとで数々のエピソードを紡いできたことこそが『ラブライブ!』が多くの人々の心を揺さぶってきた秘訣だと私は考えます。

これに対しては、「作品世界と現実世界に規範意識のズレがあるかどうかなど、主観の問題にすぎない」「スクスタではスクスタ独自の倫理規範があると示されただけ」という反論が予想されます。たしかにそれはそうかもしれませんが、それでは2ndシーズンに対してこれほど多くの人々が強い違和感を覚えたのはなぜでしょうか。それはやはり、スクスタ2ndシーズンでベースとなっている倫理規範が従来の『ラブライブ!』シリーズとは根本的に異なっており、またそれにも関わらず、スクスタ2ndシーズンを『ラブライブ!』というタイトルを冠して公式のストーリーとして公開してしまったことが原因でしょう。そういう多くの人々の違和感にさえ「個人の意見」だの「主観」だのとレッテルを貼り、自分たちの考え方が正しいと信じてるのなら、今後のスクスタは一部の人にしか理解できない閉鎖的なコンテンツになっていくのだろうと思います。天下の『ラブライブ!』の主力コンテンツを名乗るゲームがそんな末路を辿ってもよいというのでしょうか?

以上をまとめると、監視委員や妨害行為という問題にしても、そして2ndシーズン後半でその問題が有耶無耶にされているという問題にしても、根本的には「『ラブライブ!』とはどういう作品(であるべき)か?」という点の認識が肯定派と否定派とで真っ二つに分かれ、ラブライブ!のファンの間にかつてないほどの分断が生じるという結果につながったのだろうと考えます。

(4) ユニット結成の悲劇

既にかなり長くなってしまっていますが、最後にもう一点、同好会のユニット結成に関しても言及しておきます。26章では、スクールアイドルエキシビションの校内オーディオションに向けた合同合宿で3組のユニットが誕生しました。これらはのちに DiverDiva, A・ZU・NA, QU4RTZ と名付けられることになります(ちなみにユニット名は29章(DiverDiva)および30章(A・ZU・NA, QU4RTZ)で初めて明かされましたが、命名についての話し合いがなされたことさえ言及がないままでの公表だったためかなり唐突感がありました)。しかし周知の通り、これらのユニットはスクスタのリリースのずっと前から活動しており、今回のユニット結成秘話によって初めてストーリーで語られた形になりました。ユニットの結成秘話を、各ユニットのコンセプトも含めて改めて設定すること自体はもちろん評価したいのですが、しかしその結成の経緯に関してはいまいち釈然としない部分があります。

と言ってもそれはシンプルな話で、同好会と「部」がギスギス対立しているという悲劇的なストーリーの真っ只中でユニットが結成されてしまったら、ユニットの始動というめでたいはずの物語が悲劇の文脈に乗ってしまうことになり、ユニットの第一印象が悪くなってしまうのではないかというだけです。もっと丁寧に言えば、2ndシーズンにおける対立の元となった部活動どうしの方向性の違いが、ユニット結成という形で表現されてしまっているという問題です。特にDiverDivaに関して言えば、メンバーの愛と果林はこの時点で「部」に移籍しており同好会と事実上敵対状態にあるわけですから、そんなネガティブな状況のなかで「同好会の」ユニットを始動させるというのは、ユニットの第一印象や結成物語のポジティブ性という観点からいかがなものかと思います。

そしてもう一つの重要な論点として、26章のようなユニット結成ストーリーは、「競争主義のDiverDiva」と「反・競争主義のQU4RTZ」という単なるイデオロギーの対立の構図になってしまっていることが挙げられます。例えば、調和をテーマとするQU4RTZとテーマパークをテーマとするA・ZU・NAは、テーマや方向性は全く違っていても、互いに良さを認め合える余地のある関係であると言えます。ところが一方で、愛は「部」のコンセプトである競争主義をテーマとしたユニットとしてDiverDivaを結成することを果林に打診し、これに対してエマはDiverDivaのような競争主義に強い違和感を抱いたことがきっかけでQU4RTZを結成しようとかすみ・彼方・璃奈に提案しています。こんな結成ストーリーでは、QU4RTZとDiverDivaとは必然的に互いのコンセプトの否定にならざるを得ません。主人公側の同好会と新設の「部」とが競争主義か否かというイデオロギーをめぐって対立するだけならまだしも、(メタ的には)3つの「同好会のユニット」として平等かつ平和的に始動したはずなのに、(作中では)互いにイデオロギーの対立になってしまうというのは、本来ユニットの明るい前途を思わせるべき結成のストーリーとしてあまりにも悲しいのではないかと感じました。

(5) まとめ

以上、愛・果林・ランジュのとった行動の倫理的問題、スクスタ読者同士の分断と対立がなぜ起こったか、ユニット結成ストーリーの問題点という3つの話題を論じてきましたが、これらはいずれもキャラの好感度調整や印象づけの失敗と密接に関連している問題です。そしてまた、2ndシーズンが炎上した要因の根本的部分とどのようにダイレクトに関連しているかということも丁寧に検討してみたつもりです。火の無い所に煙は立たないというように、『ラブライブ!』史上最悪の炎上が起きたことには必ず原因があります。この記事の読者各位にとって、その炎上の原因を探る手がかりとして本論が役立つのであれば幸いです。

問題点2 - 3:外国・異文化に対する偏見や無理解を助長する演出

前回の記事では、ランジュが香港出身であるという設定と中国語の方言をめぐるナショナル・アイデンティティの問題について論じました。本稿ではいくつか補足すべき点を加筆しておきたいのですが、国際問題についての前提知識が必要な論点でもあるので、まずは前回の記事の抜粋を(少し修正を加えた上で)再掲しておきます。

香港に住む人々の中には、自分は香港人であるという意識を持つ人と、中国人であるという意識を持つ人とがいます。2020年6月に実施された世論調査によれば、香港に住む若者の8割以上が自らのナショナル・アイデンティティは香港だと回答したと報道されています。また、香港人としてのアイデンティティを持つ人々と中国政府による権威主義的政策に反対する人々との親和性が指摘されています。しかも、作中でランジュが演じている振舞いは既に何度も指摘したように極めて権威主義的であり、まさしく中国共産党の権威主義的政治手法を髣髴とさせるものです。これらの描写から、ランジュは香港ではなく大陸に帰属意識があるのだろうし、北京の政治体制に親和的なメンタリティを持っているのだろうと推察するのは不自然なことではありません。ですがこういったランジュのキャラ描写は、特に香港に住む人々にとってかなり複雑な気分になるものではないでしょうか。また中国人のファンから見ても、自分の国と親和的な印象のキャラがこんなに好感度最悪でステレオタイプの傍若無人なキャラに描かれていたら胸糞が悪いでしょうし、日本におけるサブカルコンテンツに対する幻滅にも繋がりかねないのではないでしょうか。さらにコンテンツのメインターゲットである日本人からして見ても、まるで親中派のような振舞いをするランジュは非常に印象が悪く、「ランジュがこの狭っ苦しい国にワザワザ来てあげたことを、もっと素直に喜びなさい」という発言は癇にさわるものです。日本・中国・香港の3地域のファンにとって平和的交流につながるのであればともかく、逆に互いに敵意ばかり生むという誰も得しない描写がなされてしまっていると言えます。中国や香港という日本との外交関係においてデリケートな立ち位置にある国のキャラを登場させる以上、そういう政治的な問題に配慮するというのは運営として必要最低レベルの検討事項のはずです。それすらできていないとなると、運営の開発能力というより人間性をまず疑ってしまいます。

さらに補足すれば、どんな創作をするにしてもこのようなステレオタイプかつ偏見を助長するような演出を控えるべきだとまでは私は思いません。政治諷刺マンガなどの社会派作品、あるいは暴力描写の多い作品などでは、あえて差別的な言動をとるキャラを登場させることで社会問題を考えさせたり、あるいは作品のバイオレントな雰囲気を盛り上げたりすることもあるでしょう。しかし『ラブライブ!』シリーズはそのようなタイプの作品でしょうか? 明らかにそうではないですし、むしろそういう描写を最もやってはいけない類のコンテンツだと思います。

何点か補足をします。第一に、ランジュの使用言語はほとんど普通話(中国政府によって公用語として定められた中国語の標準語)であり、今までセリフに登場した広東語はごく一部に限られます。登場した広東語の例は、

- 「冇問題啦!」(モウマンタイラ):シナリオ上の表記では「無問題ラ!」ですが、これはおそらく日本人にとって分かりやすいというだけでなく、「冇」と「啦」の字がスクスタのテキストに使われている日本語フォント(スキップB)でサポートされていないからでもあると思われます。

- 「香港」(ホンコン):普通話ではシァンガン

- 「飲茶」(ヤムチャ):某有名マンガのキャラ名の由来

など、ごく少数です。簡単な挨拶の「你好」すら、普通話で「ニーハオ」と言っています(広東語では「ネイホウ」)。またランジュの持ち歌である『Queendom』や『MONSTER GIRLS』にも普通話の歌詞はありますが、広東語の歌詞は「無問題(冇問題)」だけです。ランジュの名前の公式アルファベット表記すら、“Zhong Lanzhu” と普通話の拼音に準拠したものなっています。これらの点を踏まえれば、ランジュの使用言語は事実上普通話であり、広東語はファッション感覚でしか使われていないと考えられます。ところが、現在の香港で普通話を使っている人は、中国政府や香港政府に反感を持つ多くの香港人からはかなり白い目で見られるといいます。香港人は広東語で喋るのが一般的であり、普通話は中国本土の人間が香港人に押しつけようとしている言語だと見なされているからです。香港出身者の間で反政府運動が盛り上がっている現在の香港情勢に鑑みれば、ランジュが普通話ばかり使っているのは明らかに不適切です。しかも繁体字版のスクスタもリリースされており、香港出身のファンもターゲットにしているのですから尚更です。

第二に、2021年1月18日のスクスタ生放送において、ランジュは「香港出身の日中ハーフ」であるとの設定が公開されました。しかしこの書き方だと、あたかも香港人は中国人の一種であると言っているかのような印象を与えかねません。「香港」と「中国」という言葉が抱える政治的なややこしさについては既に述べた通りですし、やはりこの表現も不適切だと思われます。ちなみに、ランジュの同好会加入を伝えた9月1日のスクスタ生放送においてはランジュの紹介文が一新され、「香港出身の日中ハーフ」という文言が削除された代わりに「香港から留学してきた虹ヶ咲学園2年生」という紹介が追加されました。もしかするとこの時点で「日中ハーフ」という設定が放棄されたのかもしれませんが、本当に放棄されたのかどうかは今後の動向に注目していく必要があるでしょう(実はこの点に関して、私は1月に運営に対して意見メールを送ったのですが、その内容を運営が検討した可能性があるかもしれません)。

第三に、以上で指摘してきたような国際問題に関わる事情は、香港出身者の間で炎上するリスクが十分にあるということは強調しておかねばなりません。実際に、過去には本件と同様の経緯で日本のIPコンテンツが炎上に至ったことがありました。その代表例として挙げられるのは、映画『ちびまる子ちゃん イタリアから来た少年』(2015年)の作中で香港から来た女の子シンニーが香港の言葉と称して普通話を使ったことが原因で、『ちびまる子ちゃん』ファンをはじめとした現地の香港人たちが激怒した一件です。このとき事態を重く見た製作側はすぐさま普通話のセリフを広東語に差し替える措置を取り、炎上は鎮静化しました。スクスタはさほど知名度が高くないので現段階では大きな炎上になってはいませんが、不満を抱える香港人の方はSNSなどで何人も見かけました。今後虹ヶ咲がコンテンツの規模を拡大していくことがあれば、新たな火種と化す可能性は否定できません。

なお、私はこういった問題に関してツイッター上で10ヶ月間にわたり何度も問題提起を繰り返してきたのですが、先月になって香港出身の方から次のようなコメントをいただきました(日本語の誤りは適宜修正しました):

僕は去年から今まで何度も運営へ意見を送信しました。しかしまったく改善なし。KLab社は、本物の香港人からの意見も無視していますが、これは親中派であることを意味しています。

さらに広東語で、

連日本人都幫手抗議過

仆街KLab都係唔理,明顯係做咗中共間諜打手と引用RTをいただきました(「日本人でさえも抗議の援助をしてくれた。クソ野郎のKLabはおかしい、明らかに中国共産党のスパイだ」という内容です)。怒り心頭だなという印象ですが、他の香港人からも複数のRTをいただいたので、やはり香港人にも運営の対応が不誠実だと感じる人は多いのかもしれません。

また、前回の記事ではミアの英語セリフの不備も指摘しましたが、特に問題なのは “Shit!” というセリフです。これは日本語の「クソ!」などよりもずっと強いニュアンスを持つ単語であり、アメリカでは “fuck” などともに放送禁止用語に指定されています。ミアの口が悪いのは分かりますが、『ラブライブ!』のアイドルキャラが公共の電波に乗せられないような言葉を口癖にしているというのは強い違和感があります。日本で例えるなら、「キチガイ」や「めくら」を口癖にしているようなものです。

以上、前回の記事において指摘した20章の10個の問題点について、それぞれ2ndシーズン完結を踏まえた総括と補足説明を行ってきました。これほど多くの点を列挙すると、まるで粗探しをしたいかのように思われるかもしれません。しかし私がこれほど文字を費やして2ndシーズンの問題点を論じたのは、粗探しや揚げ足取りをして溜飲を下げたいからではなく、スクスタのシナリオのどこに問題の本質があるのかを丁寧に検討したかったからです。ただし、問題点がこれほどまでに多いというのは尋常なことではありません。もちろんシナリオに多少の問題点があること自体はむしろ普通のことであり、読み手はある程度大目に見てポジティブな部分に積極的に目を向けるということも必要です。ところがスクスタのシナリオの場合は問題点が大量かつ致命的であり、批判するくらいならポジティブに捉えようなどと言っている場合ではありません。今回の炎上で何がどのように問題だったのかを我々ファンが有耶無耶にしてキャラの愛くるしい仕草やカップリングなどにうつつを抜かしていたら、今後の『ラブライブ!』シリーズの健全な発展のためにもならないのです。

とは言いつつも、批判的なことばかり書き連ねたまま終わるのはさすがに悲しすぎる上にフェアでもないので、最後に2ndシーズンのシナリオにおいて主に評価している点をいくつか述べておきます。

まず、22章におけるミアの成長物語は良かったと思います。両親とのコミュニケーションがうまくいっていない璃奈にとって、璃奈ちゃんボードを作ってくれたりと親身に相談に乗ってくれる愛はかけがえのない先輩でした。そして様々なスクールアイドル活動を経て成長した璃奈が今度はミアの先輩になって相談に乗ってあげるというのは、これ以上ない璃奈の成長の描き方だと感心しました。またミアが過去を克服し新たな人生の一歩を踏み出す場面も、ミアの今後に期待が膨らみました。

次に、25章で彼方が仲介して果林とエマが仲直りした話も良かったです。単なる仲直りで終わらせず、彼方も含めた3年生全員の友情の深まりが丁寧に描かれていたり、ファンからの応援の大切さという2ndシーズンのメインテーマをなぞっていたのが評価ポイント。実は遥がスクスタ世界でもスクールアイドルをしていたという新事実が明らかになっただけでなく、遥のライブシーンの様子が描かれていたり彼方が必死に応援する姿が描かれていたりしたのも見どころでした。

また、30章のクライマックスも良かったと思います。スクールアイドルエキシビションの校内オーディションの結果発表では一つのユニットが選ばれるのか、あるいは全ユニット同率1位で無難に終わらせるのかと予想が議論されていましたが、校内オーディションの理念そのものを否定して自ら失格を喰らいにいくという筋書きには「やられた」と感じました。24章の合同イベントへのアンチテーゼとしても深い意味のある校内オーディションであり、『ラブライブ!』シリーズのスローガンである「みんなで叶える物語」が強く意識されたラストだったと解釈しています。

2ndシーズン全体を通しては、序盤でプロとアマチュアの方向性の違いというテーマを見え隠れさせつつ、プロの目指す方向性を必ずしも否定せずに「同好会の皆の本当の魅力はプロのようなパフォーマンスをすることとは関係なかった」という結論に運び込み、スクールアイドルとファンの物語に回収したという点を評価しています。この点では、1stシーズンのメインテーマであった「大好きを追求することの大切さ」が、同好会らしさを輝かせる鍵として2ndシーズンに生かされる形になったと言えるのではないでしょうか。

——というように、私は何がなんでも2ndシーズンを全否定したいわけではありません。要所要所で見どころはたくさんありましたし、致命的な部分さえどうにかなれば決して悪くないシナリオにすることもできると思っています。具体的に言えば、監視委員と部室没収という妨害行為こそが2ndシーズンのシナリオにおける諸悪の根源と言っても過言ではありません。これさえなければ、多少のシナリオ上の矛盾などにも目をつぶって楽しむことができました。同好会への妨害行為が無くても2ndシーズンのシナリオは大きく内容を変更する必要はないはずですし、本当に惜しいの一言に尽きます。これがあるせいで、スクスタのメインストーリーが今後どんなに素晴らしい展開になろうとも、2ndシーズンという忌まわしい記憶が亡霊のようにまとわりつき続けるのです。

振り返れば、虹ヶ咲というコンテンツは『ラブライブ!』シリーズにおいて前例のない挑戦的な試みに一貫して取り組み続けてきたと言えます。ソロで活動するスクールアイドルを主人公にしたのもそうですし、ゲームのシナリオをすべての軸としてコンテンツが進むというのもそう、スクールアイドルが途中から加入するというのもそうです。だからこそ、運営の方針に多少行き過ぎなところがありファンが荒れることがあったとしてもなるべく寛容に見続けていこうと思っていました。しかし、物事には限度というものがあります。限度を超えたならばそれをしっかり指摘していくのもコンテンツの成長には絶対に欠かせません。それは、ミアとランジュという新メンバーが加入したことでお祭りムードになり、批判の声が掻き消されがちな今だからこそ必要なことです。また逆に、批判しなくてもいいところまで批判しすぎて運営のなかに新しい発想が生まれる風土が失われるようなことがあってもいけません。ここはファンとしても難しいところではありますが、虹ヶ咲を今後も応援していくならば必然的に乗り越えなくてはならないハードルなのではないかと思います。

しかし、そもそもなぜ運営は「限度」を超えてしまったのか。内部の製作状況が一切見えてこないスクスタに関しては憶測することしかできませんし、はっきり言ってよく分かりませんが、少なくともシナリオ会議がまともに機能していないということは言えるのではないでしょうか。サンライズのシナリオディレクターにも雨野氏をはじめとするシナリオライターにも責任はあるでしょうが、シナリオスタッフ全員がしっかりと話し合った上で決めたストーリーであればここまで破綻したシナリオはなかなか生まれないのではないかと思っています。

最後に、2ndシーズンと向き合い続けた10ヶ月間はとてもつらいものでしたが、何が良くて何が悪かったのかを見極めるなかで「『ラブライブ!』とは何か」という問いを深く考えるきっかけとなったのは、自分にとって不幸中の幸いだったことを付け加えておきます。

以下、2021.10.11 追記

近頃、ごく一部の2ndシーズン肯定派の人々が、監視委員に関する描写を様々な角度から擁護しているのを見かけることが多くなりました。そこで、特によくある擁護意見を3つほど取り上げ、それに対する反論および疑問を追記しておきます。

擁護その1

「部」はランジュが同好会を昇格させるために設立したものであり、その旨については生徒会にも届け出て承認されているのだから、監視委員は、その時点で非公認団体となった同好会が無許可で活動するのを警告したに過ぎない。

たしかに、ランジュが「部」を設立した動機については、この主張において述べられている通りです(28章参照)。しかし、「部」が設立されたと同時に同好会が非公認になったということや、監視委員がそのような事情を背景として活動していたということを示唆する描写は作中には皆無であり、むしろ、それらを反証するような描写が目立っています。

実際、上記の主張を認めた場合、様々な疑問点が浮かび上がることになります。

- もし同好会が非公認になったなら、なぜ同好会側はそのことを知らないのか? あるいは、もしそれを知っていたなら、同好会が活動を妨害されるに至った経緯を説明する場面(20章2〜3話など)でなぜ一言も言及されなかったのか? また、なぜ23章で同好会の部室復活が認められたのか?

- 監視委員の活動が正当であるなら、なぜ栞子は20章の時点から監視委員の活動に対して消極的な態度を露わにし、同好会の肩を持つ発言をしているのか? また、23章で監視委員が「ランジュの個人的都合により」解散したことをどう説明するのか?

- 同好会の後継団体としての「部」の設立が学校や生徒会に承認されたとするなら、なぜ同好会部長である「あなた」の承認なしに部活動の移行手続きが可能だったのか?

擁護その2

監視委員は同好会に対して警告をしていたに過ぎず、学校当局の権力を笠に着た実力行使(強制排除)はしていない。実際、同好会も活動自体はできていた。従っていじめや人権侵害などはそもそも起きていない。

この主張に関しても、正しいと認めた場合、様々な疑問が湧き起こってきます。

- 監視委員に実力が伴っていないのなら、なぜ同好会は一切抗議できずに「警告」に従い続けたのか? また、なぜ音ノ木坂に避難して練習したり、ゲリラライブを計画したりせねばならないほどの危機に陥ったのか?

- そもそも監視委員会は生徒会の傘下組織(あるいは、少なくとも外郭団体)なのだから、実力が無いというのは無理があるのではないか?

また、「監視委員によって活動の邪魔をされても逃げ回りながら活動自体はできていたので、実力行使や人権侵害などと騒ぐレベルではない」とのことですが、その主張は私から見ると、「中国の劉暁波さんや香港の周庭さんは、収監されたりなどの弾圧を受けながらも何とか民主活動家として運動を続けることができたので、それほど酷い弾圧とは言えない」などという中国共産党擁護の主張と大して変わらないように思えます。

擁護その3

監視委員(左月・右月)自体は出番の少なさやチープな言動などから言って、物語において端役に過ぎないのは明らか。2ndシーズンの序盤である23章ですぐ解散したことも踏まえると、2ndシーズン全体における重要な立ち位置は担っておらず、物語を読むにあたって大騒ぎするほどの重要な要素ではない。

キャラクターの出番が少なかったり、チープに振る舞っていたりするからと言って、重要な役割を担っていないとは限らないのではないでしょうか。実際、「24章のトーナメントがフェアな勝負になっていない」とか「同好会はあれだけの事をされても「部」に歩み寄るのか」などの違和感を多くのスクスタ読者に与えている現実がある以上、監視委員を重要な要素でないと断じることはできないと考えられます。チープな言動などから一見端役のように思えても、監視委員専用の腕章の作画まで作り込まれている以上、単なる端役として描かれたとも言い切れないように思います。

そもそも、監視委員の件が23章の時点でとっくに解決している些細な問題だというのなら、29章でかすみが「まだ怒っている」と明言し、それに対してランジュがしっかり謝罪するシーンが描かれたのはなぜでしょうか? そろそろ監視委員の件は水に流そうという気持ちが、かすみの中に芽生えていたのも事実かもしれません(かすみがランジュに謝罪を迫った際、璃奈が「その辺、もういいって言ってたような……」とツッコミを入れていた)。しかしやはり、これから仲間として活動する以上は、解決しないまま有耶無耶になった過去の重大問題はしっかりとケジメをつけるべきだと考えたからこそ、かすみはランジュに対して謝罪を要求したし、ランジュもそれに応えたのではないでしょうか。

さて、監視委員にまつわる3つの擁護意見に対する応答を述べてきましたが、今回は擁護意見に対して疑問を投げ返すという形がメインの反論となりました。上で投げかけた疑問に対して合理的な説明を与えるということも、うまくすれば出来るかもしれません。しかし仮にそれが出来たとしても、2ndシーズンのテキストから大きく逸脱した if ストーリーを読み手が補完する必要が生じてしまうように思います。そこまで行くと、そのようにして補完されたストーリーはもはや2ndシーズンの読解ではなく、二次創作の範疇になってしまうのではないでしょうか。

ちなみに、そのような読み方が読解として許されるジャンルとしてミステリーを挙げることができますが、ラブライブ!のジャンルはミステリーではありません。ミステリーを考察するように読むのももちろん一つの楽しみ方ですし否定はしませんが、そんな極めてニッチな楽しみ方を、スクスタの読者全員に押し付けるべきではないのは明らかです。

破綻したストーリーをここまで理屈をつけて擁護しようという肯定派各位の気概だけは、純粋に敬服するものがあります。しかし残念ながら、その主張の中身は無理がありすぎるし、悪あがきにしか見えないというのが正直な印象です。2ndシーズンが完結し、ミアとランジュも同好会メンバーとして本格的に活動を開始し、インターミッションも配信され始めた今となっては、もはやこのストーリーが破綻しているか否かを議論するフェーズは既に終わっているのです。今は、ストーリーの破綻という不都合な現実を直視しつつ、これからの虹ヶ咲がこの逆境をどう乗り越えていくかを注視し、見守っていくフェーズに入っていると言うべきだと思います。

以下、2022.08.08 追記

スクスタ2ndシーズンの完結から1年近く経ち、3rdシーズンも完結を迎えました。3rdシーズンは2ndシーズンとは打って変わって破綻した展開も無くなり、終始『ラブライブ!』らしさをしっかりと意識して描かれた非常に良いシナリオになっていたと思います。そこで、このたびnoteを新たに立ち上げて3rdシーズンの感想と考察を肯定派の目線から書きましたので、興味がある方はご覧いただけると幸いです。→ https://note.com/hmgns/n/n43f45e1fa7c6

以下、2023.07.22 追記

先月末をもって、スクスタがサービスを終了しました。これを受け、メインストーリー終盤にあたる4thシーズンから6thシーズンの感想と考察をnoteに投稿しました。4thシーズン以降も3rdシーズンに引き続き、ラブライブ!らしさ、虹ヶ咲らしさがしっかり考えられた上でよく練られた良いストーリーだったと思います。また、キズナエピソードなど他のストーリーも良いものばかりでした。これだけのシナリオが書けるなら、2ndシーズンも最初からちゃんと作ってほしかったとますます思うのですが、ひとまず(2ndシーズンを除いて)スクスタで素晴らしい物語を紡いでくれたシナリオ担当者各位には感謝と労いの言葉をかけたいと思っています。

(スクスタ4thシーズン〜6thシーズンの感想記事→ https://note.com/hmgns/n/nd8730f806ca3 )

アニガサキの感想と考察——共生的世界への没入

序

本稿では、TVアニメ『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』(以下『アニガサキ』)に関する感想を述べる。『アニガサキ』全13話の内容はもちろん、事実上の原作の立ち位置にあるゲーム『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』(以下『スクスタ』)のストーリーに関するネタバレも若干含まれているため、閲覧の際は注意されたい。

また最初に断っておくが、本稿のうち特に後半部分は、かなり哲学的・宗教学的な色彩の濃い考察を展開しているため読みにくい部分が多くなってしまっている。とはいえ私がこういった考察を試みたのは決して上から目線の文芸批評をするためではなく、むしろ一介の『ラブライブ!』ファンとしてただただ作品を深く楽しむためである。そのため本稿ではひとつの一貫した思想・立場によって本作を考察するのではなく、古今東西のあらゆる思想を縦横無尽に援用(というか濫用?)しながら自由気ままに語るという文体になっている。この点についてあらかじめご了承いただきたい。

改めて私の立場を表明しておこう。私は、2017年に『ラブライブ!』シリーズの新展開として発表された「PERFECT Dream Project」(PDP) の発足当初より虹ヶ咲というコンテンツに注目しており、特に虹ヶ咲を本格的に追い始めたのは2018年の媒体別活動からだった。2017年頃までは前作『ラブライブ!サンシャイン!!』も追ってはいたのだが、2018年当時の時点では色々あって離れ気味だった。しかし新たに始まった虹ヶ咲というコンテンツには、黎明期から期待を寄せてきたのである。そのためTVアニメから虹ヶ咲を知ったという層とは『アニガサキ』の見方にかなりの差があるであろうし、以下の感想にも古参特有の面倒臭さが漂っていると思われるが、その点はご容赦いただきたい。

私のツイッターのフォロワー各位はご存じだと思うが、既にツイッターではアニガサキに関する細かい部分の感想と考察を色々と述べてきた。しかしTVアニメ全体を通した感想・考察はあまり投稿してこなかった。端的に言って『アニガサキ』は、自分が今までの人生で触れてきたアニメの中でも最高レベルの傑作と言ってもよいのではないか、と思われるほど強烈に印象に残った作品だった。そのため最終話を見終わった後はしばらくの間放心状態のような感覚に陥り、まともな感想の言葉が出てこなかったのである。実のところ今になってもその状況は大して変わっていないのだが、いつまでも感想の投稿を先延ばしにしていると後々更に億劫になりそうなので思い切って感想を書こうとし、この記事の執筆に至っている。基本的に本稿の内容は、TVアニメ全体にわたるテーマ性を中心とした感想と考察になっているが、この機会にどうしても述べておきたかった個別的な話題も一部に挟まれている。ツイッターに投稿してもよいかとも思ったが、やはりかなりの長文になりそうなのでブログ記事での投稿がよいだろうと判断した(実際に、本稿は2万字を超える分量になった)。

まず、既に多くの論客から指摘されているように、『アニガサキ』が多くの人の心を掴み感動させた最も主要な理由としては大きく分けて以下の2点が挙げられるだろう。

- 『アニガサキ』放送開始までの3年間で虹ヶ咲が蓄積してきたあらゆる活動にちなんだ小ネタが随所に散りばめられ、虹ヶ咲というプロジェクトに対する徹底的なリスペクトが感じられること。

- 『スクスタ』におけるキャラ設定を活かしつつ、キャラの心情描写、キャラ同士の関係性が脚本と演出の両方にわたって繊細に描写され、各キャラの魅力が最大限に引き出されていること。

私もこれらの見解には全面的に賛成の立場である。そしてその大前提を踏まえた上で、私が個人的に考えているところをこれから綴っていければと思う。ただし、作中の細かな描写を1話ずつ、ひとつひとつ列挙しながら「これが良かった!」と評価していくことは敢えてしない。それは既に多くのファンによって、Twitterやブログでやり尽くされたことだからだ。したがってあくまでも本稿が目指すのは、私が作品全体を通してどのように感じたかを叙述することである。

『アニガサキ』の作風

まず、本作の作風について少し考えていきたい。既に『ラブライブ!』ファンの間で言われていたことではあるが、『アニガサキ』は従来の『ラブライブ!』TVアニメシリーズとは作風を大きく変えてきている。アバンタイトルの「前回のラブライブ!」やアイキャッチの「ラブライブ!」を言わなくなったとか、そういった些末なことではなく、今作では以前と比べて作品の大まかな方向性自体がたしかに異なっていると私も思う。その異なっている点を一言で表すなら、コメディタッチのスポ根アニメという従来シリーズの性格に対して、『アニガサキ』ではコメディ的なドタバタ展開もスポ根要素もかなり抑えられているということが言えるだろう。

前作までと比べて作風が大きく変化したのはなぜか。これについては河村監督など主要スタッフのインタビューを是非とも待ちたいところではあるが、当分インタビューがどこかの媒体に掲載される見通しが無いので、とりあえず私の勝手な憶測を述べておくに留めよう。私が思うに、作風変化の要因のひとつは、そもそもアニメ化される以前から虹ヶ咲というコンテンツにはドタバタ要素が控えめであったことではないだろうか。もちろん、アニメ化以前のメディア展開でコメディ要素が控えめだったという事情は従来シリーズも大して変わらない。しかし従来シリーズではTVアニメほどの骨太なストーリーがアニメ化以前に公開されることはなかったのに対し、『アニガサキ』の場合は『スクスタ』という原作に相当するストーリーが存在するということは注目されるべきだろう。そして『スクスタ』におけるメインストーリーやキズナエピソードでの描写を見れば、ドタバタ的なコメディ要素は非常に抑えられているということがわかる。それはソシャゲーにおけるストーリーという媒体特有の性格も関わってくるのだろうが、とにかく、『スクスタ』で描かれているようなストーリーをアニメ化しようとした時にいたずらにコメディ要素を増やさないでおくというのは堅実な選択肢とも考えられる。

ドタバタコメディ要素が控えめになった原因としてもう一つ考えられるのは、『アニガサキ』におけるスポ根要素の少なさとの関連もあるかもしれない。細かいことは気にせずとにかくもがきながら全力で突き進んでいくというスポ根アニメの性格とコメディ要素は親和性が高く、逆にキャラクターの繊細な心情描写に特化したいという制作意図のアニメはドタバタとは親和性が低いような気がする(あくまで私個人の勝手な思い込みだが)。実際、繊細なキャラ描写は『アニガサキ』という作品が有する最も大きな特徴になっていると言える。では、『アニガサキ』がキャラ描写の繊細さを重視したのはどういうわけか。これも雑な憶測に過ぎないが、ソロアイドルを描くという虹ヶ咲の特徴を踏まえたとき、スクールアイドルひとりひとりの持つ個性、魅力、考え方がなるべく視聴者に伝わりやすいように表現方法を最適化しようとした結果、描写を繊細にするという選択に行き着いたということなのかもしれない。

正直に言えば、従来の『ラブライブ!』アニメシリーズにおけるドタバタギャグ的な要素は個人的にかなりお気に入りだったので、『アニガサキ』でその要素が控えめになったことに関して心残りがないかといえば嘘になる。しかし本作であえてギャグ要素が控えめになったことにはそれ相応の理由があるだろうとも考えているし、主要スタッフのインタビューが一切出てこないなか、私なりに懸命にその理由について考えてみた次第である。

そんなわけで、以上で述べたような作風の変化を前提にして考えてみると、本作における様々な特徴的演出にも少なからず説明がつくように思う。例えば、前作までの軽妙な雰囲気の曲が多い劇伴と比べ、『アニガサキ』の劇伴はしっとりとした雰囲気の曲がとても多くなっている。またそれだけでなく、私が『アニガサキ』を見ていくなかで抱いた違和感にも説明を与えてくれるのではないか、と考えている。というわけで、本作に関して私が個人的に違和感、モヤモヤ感を抱いた箇所をいくつかピックアップして、その違和感の正体に迫っていきたい。

違和感とその正体

私が『アニガサキ』を見て抱いた違和感というのは恐らく、そのうちの大半がアニメ化以前の虹ヶ咲(特に『スクスタ』関連)に触れてきた経験が原因で生じているように思う。つまり、一言でいえば解釈違いのようなものである。TVアニメ化に際してアニメ化以前の諸設定を変更するというのは従来シリーズでも頻繁に行われてきたことであり、虹ヶ咲のアニメ化に関して今さら解釈違いだと言うのはナンセンスかもしれない。しかし従来シリーズでのTVアニメ中心のメディア展開とは異なり、虹ヶ咲というコンテンツの中核は(それを望まないファンも最近急増しているとはいえ)『スクスタ』にある。だから、ここではあまり気負わずに自分のモヤモヤ感を素直に書いてみることにしたい。

キャタクターデザイン

虹ヶ咲の1stライブでTVアニメ化が発表された際、同時に『アニガサキ』のティザーイラストも公開された。率直に言って、キャラクターデザインが『ラブライブ!』とは思えないようなものに変わってしまったと思い残念に思った。まあアニメが放送されたら慣れるだろうと思うことにしていたが、『アニガサキ』放送終了後の今も完全に慣れ切っているとまでは言い難い。だが、自分にとって慣れないからというだけでせっかくのデザインを否定したくはなかったので、この点についても『アニガサキ』特有の作風という視点から考え直してみた(これも憶測に過ぎないのだが)。

従来の『ラブライブ!』シリーズのキャラクターデザインの特徴として、一昔前の美少女コンテンツを彷彿とさせる色気が挙げられる。より細かく言えば、胸部の影(いわゆる乳袋)や赤らんだ頬、滑らかでつやのある髪、光沢が目立つ明るい瞳などがある。だが、これらの特徴はいずれも『アニガサキ』においてかなり控えめになっている。こうした明るく小動物的な少女を感じさせる特徴は、コメディ要素の強いスポ根アニメである従来シリーズとは相性が良かったように思うが、繊細で感傷的な場面の多い『アニガサキ』において最適なデザインかと言われるとたしかに微妙なところかもしれない。また、美少女コンテンツのキャラとしてのデザインを時代に合うようにアップデートしたいという挑戦的な意図もあるかもしれない。

という具合に、できるだけ真面目に考えてみたものの結局これだという決定的な理由は分からなかった。私はデザインについては疎くこれ以上の深読みをするのは難しいので、代わりに考察してくれる方が現れるのを期待したい。また私自身も、これからも徐々に『アニガサキ』のキャラクターデザインに慣れて好きになっていけるよう、何度もアニメを見返したい。

歩夢と侑の性格改変

『スクスタ』と『アニガサキ』では、キャラクターの性格や細かな言葉遣いに微妙な違いがある。そのうちの最たるものが歩夢と侑(≅「あなた」)の性格と関係性だろう。正直、1話を見終わった後に抱いた違和感はかなりのものだった。『スクスタ』の「あなた」が歩夢のことを「歩夢ちゃん」と呼ぶのに対して『アニガサキ』の侑は「歩夢」と呼ぶし、『スクスタ』における歩夢と「あなた」の控えめな性格は、(「あゆぴょん」をめぐる2人の会話からわかるように)互いにからかい合う程度におてんばなものとなっている。そして最も違和感を覚えたのは、歩夢が「あなた」に誘われる形で(半ば消極的に)スクールアイドルを始めたという『スクスタ』の設定をひっくり返し、歩夢自身がスクールアイドルに「ときめき」を感じて自分もやってみたいと言い出したことだ。なぜこういう設定変更をするのか、ずっと分からないままでいた。

しかし12話を見終えて、その意味が何となく分かったような気がした。そもそも『アニガサキ』の侑と『スクスタ』の「あなた」とでは役割が異なっている、ということに気づいたのだ。『スクスタ』の「あなた」は、同好会におけるマネージャーの役割に留まらず、各メンバーのライブの楽曲・衣装・演出の方向性を決定づけるまさしくプロデューサーの役割をも担っている。一方で『アニガサキ』の侑は、10話以降のスクールアイドルフェスティバルの企画という大仕事は成し遂げたとはいえ、同好会のプロデューサーと言えるほど出しゃばった振舞いはしていない(というより、ソロライブの楽曲や演出をどう方向づけていくかという描写そのものがほとんど無いに等しいので、プロデューサーがいたとしても出る幕がないといった方が正確かもしれない)。侑は、メンバーをそばで見守り応援しつつ、課題に直面したメンバーどうしが相談し合うのを眺めながら時折的確なアドバイスを与える。その目線はプロデューサーというより、むしろ単なるマネージャーに近い。そして決定的なのは、侑が歩夢たちのスクールアイドル活動の応援を通して自分の夢を見つけるということだ。スクールアイドルがファンに夢を与え、ファンがスクールアイドルを応援するという互恵関係は本作における最大のテーマと言えようが、こういった文脈を踏まえれば、侑の立ち位置とはまさしくファンの代表もしくはファンの象徴に他ならないと思われる。同好会メンバーのファン全体を象徴する侑という存在がいるからこそ、スクールアイドルとファンとの互恵関係がより際立って見えてくると思うのである。だから、もし歩夢がスクールアイドルを始めるモチベーションが『スクスタ』のような受動的なものだったとすれば、スクールアイドル(歩夢)がファン(侑)に夢を与えるという関係性がブレてしまう。矢野妃菜喜さんがTVアニメ1話の再放送を実況しながら「勇気を出して、はじめてくれてありがとう歩夢。」とツイートしていたのは、スクールアイドルとファンとの相互関係という本作最大のテーマが歩夢と侑の関係性という形で象徴的に表れていたことをいみじくも剔抉したコメントだったのである。歩夢が『スクスタ』ほど控えめな性格とは言えないということも、そのような深い事情が関係しているのではないかと思う。(なお、スクールアイドルとファンどうしの互恵関係のさらに深い哲学的背景については、本稿の最後の節で考察してある。)

ちなみに、さらに付け加えると、侑が最後まで同好会の部長に就任しなかったのも「ファンの代表」という立ち位置を明確にするためだったのではないか。また、かすみが最後まで事実上の2代目部長の座にいたということも、同好会が非常事態に陥ってもめげずに闘うことのできる芯の強さを持ったかすみこそ、侑よりも部長として適任だという判断があってのことではないかと思っている。(初代部長のせつ菜が同好会に復帰した後も、かすみが部を代表する立場にあることを示唆する箇所はいくつかあった。具体的には

- かすみ自身が2代目部長であると名乗る場面(7話。ただしその直後、しずくが「自称ですけどね」と補足している)

- 同好会の代表者として、かすみと侑の2名がスクールアイドルフェスティバルの企画案について生徒会の承認をもらいに行く場面(11話)

- スクールアイドルフェスティバル当日に、(エマから頼まれる形で)かすみが音頭をとって同好会メンバー全員で円陣を組む場面(13話)

などが挙げられる。)

せつ菜の退部

ここからは、色々と考えても結局分からず未だにモヤモヤしたままである点を2つ挙げる。まずは、3話で明かされたせつ菜の退部に絡んだ一連の騒動について考える。

せつ菜は、自分の「大好き」を他のメンバーに押し付けて軋轢を生じさせてしまったことから同好会を辞め、生徒会長として同好会を廃部にしようとする。ここまでは『スクスタ』における展開とほぼ変わらないと言ってよい。ところが、それ以外の展開は『スクスタ』と大きく異なっている。

- せつ菜が同好会を廃部にしようとした理由は、『スクスタ』では10人の部員を集めるほどの気骨がある人物が現れるのを待つためだったのに対し、『アニガサキ』では明確に語られないまま終わってしまっている。

- 『スクスタ』ではメンバーどうしではっきりと喧嘩になって廃部寸前になったわけではない(同好会が分裂したということ自体が半ば「あなた」達の勘違いだった)のに対し、『アニガサキ』ではせつ菜とかすみを中心とした喧嘩が原因で分裂状態に陥った。

『スクスタ』におけるせつ菜が廃部を画策したのは、そのやり方が良かったかどうかはともかく、結局は同好会の復活を前提とした行動だった。これに対し『アニガサキ』では、せつ菜が他のメンバーと喧嘩したまま、和解のためよく話し合うということもせずに一方的に退部および廃部の画策に至っている。このため3話を最初に観たとき、『スクスタ』と比べて『アニガサキ』のせつ菜は、(他メンバーの「大好き」を邪魔したと反省の弁を口にしながらも)結局は他メンバーのことを省みずに自分の感情を暴走させているように見えてしまった。

一方で楠木ともりさんは、せつ菜が他のメンバーとろくに意思疎通をしないまま退部した理由に関して、3話の振り返り生放送において次のように考察している。

- 廃部にしようとしたのは、虹ヶ咲学園における部活動は部員が5人未満になった時点で即廃部になるというルールがあるから。

- 意思疎通をしなかったのは、メンバーに相談したら退部を引き止められて事態の決着が延々とつかなくなりそうだと思い、自身が悪役になってでもメンバーの活動を後押ししたいと考えたから。

3話終了直後のツイッターにもこれと似たような考察が散見されたが、長年にわたりせつ菜を演じてきた楠木さんもこの結論に辿り着いたということは重く受け止めるべきだろうし、優れた考察であると思う。しかし仮に上記の考察が的を射ていたとしても、こういったせつ菜の意図は作中でもう少し明確に言及しておく必要があったのではないかと私は思う。この点が明言されなかったことで、せつ菜の行動原理がぼやけた印象になってしまった気がしている。実際、上記の考察をコメントした際の楠木さんは「たしかに(メンバーに退部の件を)言えばいいのになって思ったんですけど、これあの、私の解釈ね、演じるときの私の解釈ですけど」と前置きしている。わざわざこのような前置きをしなければならなかったということは、裏を返せば作中における描写不足であり、せつ菜は単に自分勝手なだけの人間だと視聴者から思われても仕方ないと思うのである。そして説明不足なのは、廃部にしようとした理由についても同様だ。実は、「部員が5人以上」というのは部活動の成立条件として語られていた一方で、廃部条件として明言されていたわけではなかった。そのためせつ菜が廃部にしようとした意図についても、結局モヤモヤしたままで終わってしまったのである。

しずくと自我

8話において、しずくは同好会と兼部している演劇部の部長から「自分をさらけ出す感じで演じてほしい」と言われて煩悶する。それは、幼少期のトラウマから「自分が他人から変だと思われたくない」、「自分なんてさらけ出せない」と考えてしまうことによるものだった。この『アニガサキ』特有の設定に関して、私は何となくモヤモヤした思いを抱えている。しずくが「自分自身」に向き合うという話は、『スクスタ』のしずくのキズナエピソード6話から13話までのストーリーが元になっていると思われる。ところが、『スクスタ』のしずくが自分をさらけ出せないと悩む理由は『アニガサキ』とは大きく異なり、自分らしいパフォーマンスが分からない、自分らしさとは何かが分からないというものだった。率直に言って、これは興味深いキャラ設定だと感心した。

自分らしさとは何か、どうすれば自分らしくあれるのか。この問題を掘り下げたしずくのキズナエピソードは、哲学的にも深いテーマを持っているだけでなく、思春期の只中にあるしずくがアイデンティティを模索するという発達心理学的事例としての面白さを見出すこともできる。すなわち、自分らしさについてあれこれと考え続けた末に「自分をさらけ出す必要なんてない」という結論に辿り着いたしずくは、自らが考え出した「理想のスクールアイドル」をむしろ今まで以上に徹底的に演じきることを決意するのである。心理学者エリク・エリクソンが青年期における重要な成長課題として自我同一性(アイデンティティ)の確立を提示したように、たしかに自分らしさを一定程度見極めておくことは青少年の健全な発達に欠かせない要素であろう。しかし自分とは何かという問題は人間にとって普遍的な問いであるだけに、自分らしさを根掘り葉掘り突き詰めようとするのは無理がある。エリクソン自身が生涯を通してアイデンティティの問題に悩んでいたということもまた有名な事実なのである。この点、しずくは演じることこそが自分らしさなのだという結論を引き出した段階という絶妙なタイミングで、自分らしさを心の深層まで突き詰めるのを中断している。ここに青春を謳歌する人間としての桜坂しずくの物語の妙味が詰まっていると思えてならないのだ。それだけに、『アニガサキ』でこんな面白いキャラ設定がばっさりとカットされたのは、とても勿体なく感じてしまった。もちろん、アニメ化に伴って「他人から嫌われたくない」という心性をしずくに与え、1年生3人どうしの悩みを共有させることで彼女らの関係性を見せたいという制作意図は分かるのだが。

ここで少し脱線になるのだが、ちょうどいい機会なので『スクスタ』のしずくのストーリーの面白さについてもう一点付け加えておきたい。上に述べたような発達心理学的な面白さに加え、精神分析の視点から見てもしずくのストーリーはとても興味深いものになっていると思うのである。精神分析学の祖として知られるジークムント・フロイトは、人間の心的装置は自我、超自我、エスの3つからなっており、エスは無意識の領域から本能的欲求を生じさせ、超自我は理性的な倫理や規範を内面化して欲求を我慢させようと働きかけ、自我はこのように対峙するエスと超自我との間を仲介する役割を担っていると考えた。さらにフロイトは、ヒステリーといわれる神経症の類型が、人間にとっての演劇のあり方と本質的に関係していると主張していた。フロイトによれば、他者に強く共感することで他者を自我の内部に取り込み、自我が他者そのものであるかのような感覚を体験するという同一化と呼ばれる現象がある。ヒステリー患者には同一化が顕著に発現し、自分の身体をうまく制御できなくなるほどになってしまうことがある(フロイトが同一化という概念を発見したのもヒステリー患者の治療経験が元になっている)。この同一化という現象は健常者にもしばしば現れるものであり、その代表例が演劇である。フロイト的な精神分析の視点から見れば、演劇において主人公が自らの葛藤を情緒的な動作をもって表現することで、役者や観客はその葛藤を恰も自身の体験であるかのように錯覚し、彼らの心の無意識に抑圧された衝動を浄化(カタルシス)するという作用がある。このような演劇と同一化の関係を考えると、役者としてのしずくは演劇を通して同一化を繰り返し体験することで、同一化の対象となる他者、超自我、エスとの狭間に縛られ事態を傍観するしかない自我を敏感に感じ取っていたのかもしれないと私は思っている。しずくにとっての「自分」とは自分らしく生きる特別な主体ではなく、演じられる他者と同じように自我によって観賞される一介の人格にすぎないのではないか、だからこそ「ありのままの自分」という感覚を掴むことが難しいのではないかという気がするのである。

閑話休題、『アニガサキ』8話におけるしずくに関してもう一点腑に落ちないことがある。それは、本当に演じることが好きなのかということが、『アニガサキ』のしずくからはあまり伝わってこないということだ。そもそも『アニガサキ』においてしずくが演劇を始めたのは、演じている間だけは嫌いな自分を忘れられることができたからだった。では「今の」しずくにとっても、演じることは麻薬的な現実逃避に過ぎないのだろうか。もちろんそんなことはないはずだし、『アニガサキ』がそういうことを言いたいのではないというのは分かるのだが、しかしそれでもあまり伝わってこない。より慎重に言えば、しずくが演じることを心から楽しんでいると分かる描写が(あったとしても)かなり分かりづらくなっている。実際、しずくがかすみに檄を飛ばされた段階で、しずくは延々と悩み続けた挙句降板という選択をとる寸前にまで至っていたのだ。

とはいえ、しずくの演じることに対する情熱が垣間見える描写も全く無いとまでは言えない。具体的には、合同演劇祭の演目『荒野の雨』のクライマックスで、しずくの演じる主人公の歌手が演劇部部長の演じるもう一人の主人公に向かって

ずっとあなたから目を逸らしていた。でも、歌いたい——その気持ちだけはきっと真実。今まで、ごめんなさい。

というセリフを言う場面だ。歌うのは単なる現実逃避などではなく、心の底から好きだと言えることなのだと主人公が打ち明ける。『荒野の雨』に登場する二人の主人公の会話が、しずくの中のもう一人の自分との対話の隠喩的表現になっているという演出を踏まえれば、この場面での主人公のセリフはしずくの演劇に対する純粋な情熱を表しているように思える。しかし、このセリフはあくまでも隠喩的な演出のなかのセリフなのであって、これだけでしずくの大切な真意を表そうとするのには違和感を覚える。しずくには、もっとはっきりとした言葉で「やっぱり私は演じることが好きだ」と断言してほしかった。

以上で、私が『アニガサキ』を通して抱いた違和感に関する話を終える。違和感を覚えた箇所はこれ以外にもあるにはあるのだが、さすがにキリがなくなるのと、わざわざ本稿でだらだらと書き連ねるほどのことでもないので省略する。また、色々と不満点を挙げてはきたものの、本作を通して抱いた満足感や感動の方が圧倒的に大きかったということは改めて強調しておきたい。

『アニガサキ』における「聖地」

本節からは本稿の後半部分である。ここからは、私なりの哲学的・宗教学的解釈をもとにして、『アニガサキ』全体の底流にある思想的背景を探っていくことにしたい。

さて、周知の通り、虹ヶ咲という作品の舞台は東京臨海副都心と呼ばれる地域が中心である。だが、『アニガサキ』に特徴的なのは、臨海副都心をはじめとする作品の舞台がアニメの背景として極めてリアルに描写されていること、と言ってよい。つまり、現実に臨海副都心に存在しているあらゆる建造物が、空間上の配置のされ方や壁の汚れのつき方に至るまで写実的に背景として描かれている。この演出手法は、実は本作の監督である河村智之氏が2018年に手がけたTVアニメ『三ツ星カラーズ』でも採用されている。『三ツ星カラーズ』を少しでも見れば、現実に存在する上野の街並みが非常にリアルなタッチで描かれていることがすぐに分かる。『アニガサキ』における背景の描かれ方は、『三ツ星カラーズ』でのそれと非常に近いと言って間違いはないであろう(河村監督特有の演出としては背景美術以外にもいくつか思い当たる節があるが、本稿では割愛する)。ちなみにこの演出は、実際に現地で撮影した写真をそのまま使うという方法によっているということが、『三ツ星カラーズ』でも総作監を務めた横田氏のインタビューにおいて明らかになっている。

私をTwitterでフォローしている各位は、私が臨海副都心に足しげく通っていることはご存じだと思う。実のところ、これまで様々な作品の「聖地巡礼」をやってきた私であるが、その中でも『アニガサキ』の聖地巡礼ほど病みつきになったことはなかった。私が臨海副都心への巡礼の虜となるほどハマった原因のひとつは、やはり以上で述べたような、緻密に描かれた『アニガサキ』の背景美術にあることは確かだろう。背景描写が緻密であるほど作品世界への没入感をより深く味わうことができるし、また時には作品のストーリーを考察する重要な手がかりが得られることもあるためだ。だがその一方で、臨海副都心という地域そのものが持つ魅力も大きいと思う。それは単に臨海副都心が観光地としてよく設計されているということだけではなく、臨海副都心の地域性と『アニガサキ』の物語性の調和が感じられるというのも大きいのではないだろうか。

地域性と物語性の調和とは何か、うまく言語化するのは容易ではない。だが「聖地巡礼」という言葉の通り、我々『ラブライブ!』ファンの聖地巡礼を宗教的な営みとして見ようとすれば、少し見通しがよくなるかもしれない。実際、『アニガサキ』という文脈の中において臨海副都心という地域が聖性を帯びた場所になっているということは言えると思う。

イギリスの文化人類学者ヴィクター・ターナーは、人類社会における儀礼には「分離(日常性からの分離)・移行(過渡期)・統合(日常性への回帰)」という3つの段階があるとするファン・へネップの学説を取り入れつつ、移行の段階においては日常性と非日常性が渾然一体としており、社会的身分や社会規範から解放された平等な宗教的共同体(コムニタス)が顕現すると主張した。ターナーは自身の説を宗教における聖地巡礼にもそのまま適用し、その後の宗教学における巡礼研究に大きな影響を与えている。ここではターナーの説を詳しく検討することはしないが、この図式を『アニガサキ』の聖地巡礼に当て嵌めるならば、レインボーブリッジや晴海大橋といった大きい橋を渡って日常生活を送る場としての内陸地域から離れ(分離)、臨海副都心地域をめぐることで『アニガサキ』の物語世界へと没入し(移行)、再び橋を渡って内陸へと戻る(統合)という具合になる。ここで、臨海副都心が海によって隔絶されているということの意味は大きいだろう。古今東西の神話や民間伝承ではしばしば、橋を渡ったり舟に乗ったりして島に渡るということは、此岸(現世)から彼岸(黄泉)へと渡ることの象徴的表現になっている。海に架けられた大きな橋を渡る(りんかい線を使うなら長いトンネルだが)という動作が、そのまま日常性からの分離(行くとき)、そして日常性への統合(帰るとき)を巡礼者に強く自覚させる機能を持っていると思うのだ。そしてその自覚こそが、我々巡礼者にとっての臨海副都心の聖性を増幅させていると思う。

さらに、移行の段階(つまり巡礼者が臨海副都心内部に留まっている段階)においては、臨海副都心が持つ「だだっ広さ」が聖性増幅機能を持っているように思われる。最も有名な宗教学者の一人であるミルチャ・エリアーデは、天空は人間にとって最も神を感じさせやすい聖性に満ちたものであると述べた。大いなる天を見上げるとき、人間は己の小ささを強く自覚し、超越的な存在(神)の無限なる大きさに想いを馳せる。すなわち天空とは、神がこの世における日常的存在として顕現したもの(ヒエロファニー)である。さらにエリアーデによれば、寺院や教会といった宗教建築は、天空とそれを見上げる我々という関係性を模倣して設計されたものであるという。これは寺院という聖域において、人間が神に接近しやすくする効果を与えるものである。このようなエリアーデによる天空理解を前提とすると、都心部にもかかわらずビルが所狭しと林立せず広々とした天を仰ぐことのできる臨海副都心は、我々巡礼者にとって何か大いなるものに抱かれているという感覚を生じさせる。

さらに臨海副都心というのは、店舗や施設の入れ替わりが非常に激しい地域である。『アニガサキ』放送終了までに閉店した店舗・施設は何軒もあるし、ヴィーナスフォートや大江戸温泉物語もまもなく閉館すると報道されている。また逆にこれから新しく開館する予定の施設も少なからずある。大空と大海に抱かれた臨海副都心では、更地になっては何かが建てられ、また更地になるという壮大なサイクルが繰り広げられているのである。『アニガサキ』の舞台をぼんやりと歩いていると、世界の破壊と創造、そして無常な移ろいというダイナミックな世界が、臨海副都心という地域として象徴的に顕現しているような感覚に陥る。大空を見上げれば色んな高層施設が天空へと伸びているのだが、年月が過ぎるとその光景はどんどん書き変わっていく。そしてまた『アニガサキ』作中においても、スクールアイドルたちが宏大無辺でまっさらな天空を見上げながら、それぞれ進むべき道を大空に描き出していくさまが『NEO SKY, NEO MAP!』に表されているのである。

加えて、臨海副都心は極めて近代的要素の濃い地域であるということにも注目したい。よく知られているように、臨海副都心はそのほぼ全域が近代以降に築かれた埋立地であり、唯一の例外である品川台場もそもそもはアメリカの黒船来航に対抗するという日本の近代化への第一歩を象徴する史跡である。無機質な物流施設が延々と立ち並び、その隙を埋めるように複数のショッピングモールやオフィスビル、東京ビッグサイトにフジテレビといった先進的な建築が置かれている。台場・有明の一部や、豊洲・東雲(厳密には臨海副都心ではないが)の周辺に住宅地が整備され始めたのもごく最近のことである。『アニガサキ』作中において舞台として登場する臨海副都心ももちろん先進都市的なイメージとして描かれており、架空の設定である虹ヶ咲学園もデジタル化・ペーパーレス化が進んだ先進的な学園として設定されている。こうして見ると、臨海副都心は聖なる場所というよりはむしろ人類が近代を通して肥大化させた資本主義的な欲望が渦巻く非常に世俗的な地域に思えてくる。しかし我々が『アニガサキ』ファンとしての目線をもって臨海副都心を見たとき、そこはスクールアイドルたちが青春ドラマを繰り広げる神話の舞台という聖地として変貌する。そしてそういった臨海副都心の世俗性は作品の物語によって周辺に追いやられ、前近代的な要素をも併せ持つ内陸地域で暮らす我々の日常性と対峙するように、臨海副都心が抱える極端なまでの近代的特質が逆説的に非日常性という形で聖性を帯びてくるのである。とはいえもちろん臨海副都心が完全に非日常的な世界に変わるわけではなく、通常の日本の法令や社会規範に則って行動すべき場所であることは変わらない(非日常性に刺激されるあまり、この日常性を忘却して傍若無人に振る舞ってしまった者がいわゆる厄介オタクやラブガイジなどと呼ばれることになる)。この日常性と非日常性が渾然一体とした臨海副都心認識が、我々『アニガサキ』ファンにとっての聖地巡礼の「移行の段階」を形作っていると思われる。以上のようにして、我々『アニガサキ』聖地巡礼ファンが臨海副都心に病みつきになる構造が準備されているのではないかと私は実際に何度も現地に通いながら考えてきた。

仏教哲学から見る『アニガサキ』の真髄

前節で私は、臨海副都心の持つ高度の近代性が『アニガサキ』によって逆説的に聖性に転化されると論じた。だが、近代性と結びついているのは臨海副都心の地域性だけではない。それは『アニガサキ』、いや虹ヶ咲というコンテンツを貫くテーマ性にも関わってくると思う。すなわち、従来作品におけるμ'sやAqoursのようにひとつのチームとしてまとまらずに、ひとりひとりのスクールアイドルがそれぞれ強い「個」を持ち互いに競い合う存在として活動するという虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の思想は、ひとりひとりが個人としての自覚を持って行動するという近代的人間観に通底するものがある。そこで本稿の最後の話題として、虹ヶ咲で提示される近代的人間観が、『アニガサキ』作中において自らの近代性に由来する実存的苦悩とどのように対峙したかを、仏教哲学の考え方を通して考えていきたい。

さて、いま掲げた問題を改めて述べよう。まず、虹ヶ咲はμ'sやAqoursとは異なり(原則として)一つのアイドルグループとしては活動せず、あくまでも同好会のメンバーひとりひとりがソロ活動をするという趣旨を前提としている。グループでの活動にも特有の難しさがあるだろう、とはいえ、ソロ活動というのはやはり特に難しいものだ。パフォーマンスの最中に一人が些細なミスをしたとしても、グループであれば他のメンバーが機転を利かせてフォローできる余地があるのに対し、ソロの場合はそれが恰も重大な出来事としてアイドル本人およびファン全体に迫ってくる。そして何より、ライブステージに立つ以前の日常的な活動において、グループにおけるメンバー同士の緊密な支え合いが可能となる。歌うパートや振付はメンバーごとに違っても同じ曲を披露するわけだし、衣装は皆大体同じものを着るわけだから、問題意識の共有が容易である。しかるにソロの場合はこうした問題意識の共有が難しく、アイドル活動はひたすら孤独との闘いになりやすい。このソロアイドルの活動理念はまさしく、ひとりひとりが個人として個性を発揮しながら生きることこそが至高の道徳であるとする近代の個人主義と対応している。さらにソロアイドルの苦悩は、行き詰まりを迎えたとしばしば評される近代的個人主義の限界と対応していると言えるであろう。

それでは、こういった個々の分断という問題に対して『アニガサキ』作中の同好会メンバーたちはどのように向き合っただろうか。それは、ネット上でも「こういう所が尊い」と散々話題にされているとおり、ライバルどうしであるはずのアイドルが互いに支え合い、それによってひとりひとりのアイドルがより輝きを増してアイドルたり得ていくという美しく理想的な互恵関係を築いたということだ。こうした側面は『スクスタ』においても現れていないことはないが、『アニガサキ』ではそういった互恵関係を明確にかつ最重要テーマとして前面に押し出しており、これにより多くの視聴者からの支持を得たということができる。私も一人の視聴者としてその例外ではなく、そういった美しく繊細な関係性描写に魅せられた。だが同時に、なぜそういった描写を見て私は感動を覚えたのだろうか、という疑問も湧いてきた。『アニガサキ』の放送終了直後からずっとその事について延々と考えてきたが、やはり我々の感動の背後には宗教性がある、特に仏教哲学的な世界観が横たわっているということに気付いたのである。

以下、私の考えを説明する準備としていくつかの仏教用語をなるべく簡潔に紹介しよう(詳しい解説は仏教書や哲学書に譲る)。まず「即非の論理」について説明する。即非の論理は、著名な仏教学者である鈴木大拙が仏教的思惟を明快に言語化するために提唱した概念である。即非の論理とは、かいつまんで言えば、「AはAであって、かつAでない」という一見矛盾した論理展開のことである。字面だけ捉えれば矛盾した命題を述べているようにしか思えないのだが、この文の真意はそういう事ではない。この文におけるAというのは、世界全体を、AとAでないものとの2つに分けて考えるという我々の認識のことを意味していると考えると分かりやすい。つまり、世界を構成するひとつひとつの物体や現象というものは本来ひとつひとつとして分け隔てられるものではなく、我々の心が勝手にそれらをひとつの物体、ひとつの現象という風に区切って考えており、そのために恰もAという固定した存在が実在するかのように知覚される。このように、我々の心的作用によって分かたれたひとつひとつの事物のことを、言語哲学では分節ということがある。だからAという分節を認識する我々の心のはたらきを取り去ってみれば、本来Aというものは存在しないものなのだ。これが、「AはAであって、かつAでない」という文の意味するところである。

以上のように、我々が分節を知覚する以前の、互いに何の区別もない世界のあり方のことを仏教では空(くう)という。日本で最も有名な仏教経典『般若心経』は空の理論を簡潔に表現した経典であり、その中には「色即是空、空即是色」という一節があるが、これは「一切の事物は空であり、空はまた一切の事物である」という意味である。また別の言い方をすれば「一即多、多即一」と言ってもよい。これは「部分は全体であり、全体は部分である」という意味になる。これらの文は矛盾を含むような言い方にも感じられるが、しかし即非の論理におけるような言い回しだと理解すればその真意が明らかとなってくる。

大乗仏教には『華厳経』(けごんきょう)という有名な経典がある。日中韓の各国に存在する仏教の宗派である華厳宗は、『華厳経』を最上の経典として捉えている。この『華厳経』の核心的思想を表すための重要な概念として四法界(しほっかい)というものがあり、これは中国の華厳宗の4代目、澄観によって説かれた概念である。四法界とは、我々が知覚する世界のあり方を以下の4種類に分けたものである。

- 事法界(じほっかい):世界は、個々の事物(分節)によって構成されるという見方。誰にとっても当たり前に思えるような、最も素朴な世界解釈である。

- 理法界(りほっかい):世界は、その本性を空としているという見方。この世に実体的なものなど何もないとする、ニヒリズム的な世界解釈と言えるかもしれない。

- 理事無礙法界(りじむげほっかい):世界は、個々の事物によって構成されているというあり方と、本性を空とするあり方とが一体となっているという見方。「色即是空、空即是色」とはまさにこの境地のことを言っている。

- 事事無礙法界(じじむげほっかい):世界は、個々の事物がそれぞれ一体となっているという見方。華厳思想の核心であり最高峰とも言われる世界解釈である。

理事無礙法界は、「AはAであって、かつAでない」という即非の論理が通る世界である。しかし事事無礙法界においては、もはやそれすらも超越して「AはBであって、かつBはAである」という境地に至っている。これは、「世界を構成する一切の事物は空と一体なのだから(理事無礙)、結局、その個物どうしも一体なのだ(事事無礙)」ということを言っているのである。ニュートン力学における万有引力の法則を思い浮かべるとイメージしやすくなるかもしれない。華厳宗では、真実の悟りの境地とはこの事事無礙法界の境地であるという立場をとり、世界を構成する一切の事物は互いに関係し合い重なり合っているという重々無尽の縁起を教義としている。

現代の仏教では、共生(きょうせい、ともいき)という言葉がよく用いられる。生物学用語としての共生とは異なり、一切の衆生が互いを個性的存在として認め合いながら一体となって生きていくという調和的な世界観を表した言葉である。これは百年ほど前に浄土宗の僧侶、椎尾弁匡が使い出した言葉だが、その思想的背景には上で述べたような重々無尽の縁起による人間社会の見方があるのである。

さて、ここでやっと『アニガサキ』を仏教哲学的視座から捉える準備が整ったので本題に戻ろう。上記の仏教用語の説明の段階で気付いた方もいるかもしれないが、私が言いたいのは要するに、「仲間だけどライバル、ライバルだけど仲間」という果林が発した名言によって象徴される『アニガサキ』の世界観が、そのまま共生の世界観に通じているということである。順を追って説明しよう。仲間どうしの関係性とは「一即多、多即一」の関係性、すなわちひとりひとりという分節とその全体とが一体になっている境地(理事無礙)に対応している。この関係性は、従来シリーズのμ'sやAqoursにおけるメンバー(一)とグループ(多)の関係性に該当する。そのためμ'sやAqoursについてだけ考察するならば、わざわざ華厳思想を持ち出してくるほどのことはない。ところが『アニガサキ』における「仲間だけどライバル、ライバルだけど仲間」という境地では、理事無礙の境地からさらに一歩進んで、メンバー全員を集めたグループという存在を通過してメンバーどうしの関係性に絞って考える。そしてメンバーは他のメンバーを分節として、かつ彼女自身と一体となった存在として見る。歩夢は歩夢という一人のソロアイドルに過ぎないが、しかし他の同好会メンバーとの深い関係性があってこそ初めて歩夢は一人の個性として、またソロアイドルとして輝き出す。すなわち華厳思想の中核たる、事事無礙の境地に達していることが分かるのである。

しかも、『アニガサキ』の本当にすごい所はここからである。侑は、10話でスクールアイドルフェスティバルという企画を立ち上げた際、そのイベントの理念を次のように語っている。

スクールアイドルもファンも、すべての垣根を超えちゃうような、ニジガクとか東雲とか藤黄とか、そんな学校とかも関係なく、スクールアイドル好きみんなが楽しめる、お祭りみたいなライブ! 知らなかったスクールアイドルに出逢ったり、ファンの熱い声援に勇気をもらえたり、そこにいるみんなの心が強く響き合って、新しい大好きが生まれる。そういう場所で、みんなに思い切り歌ってほしい!

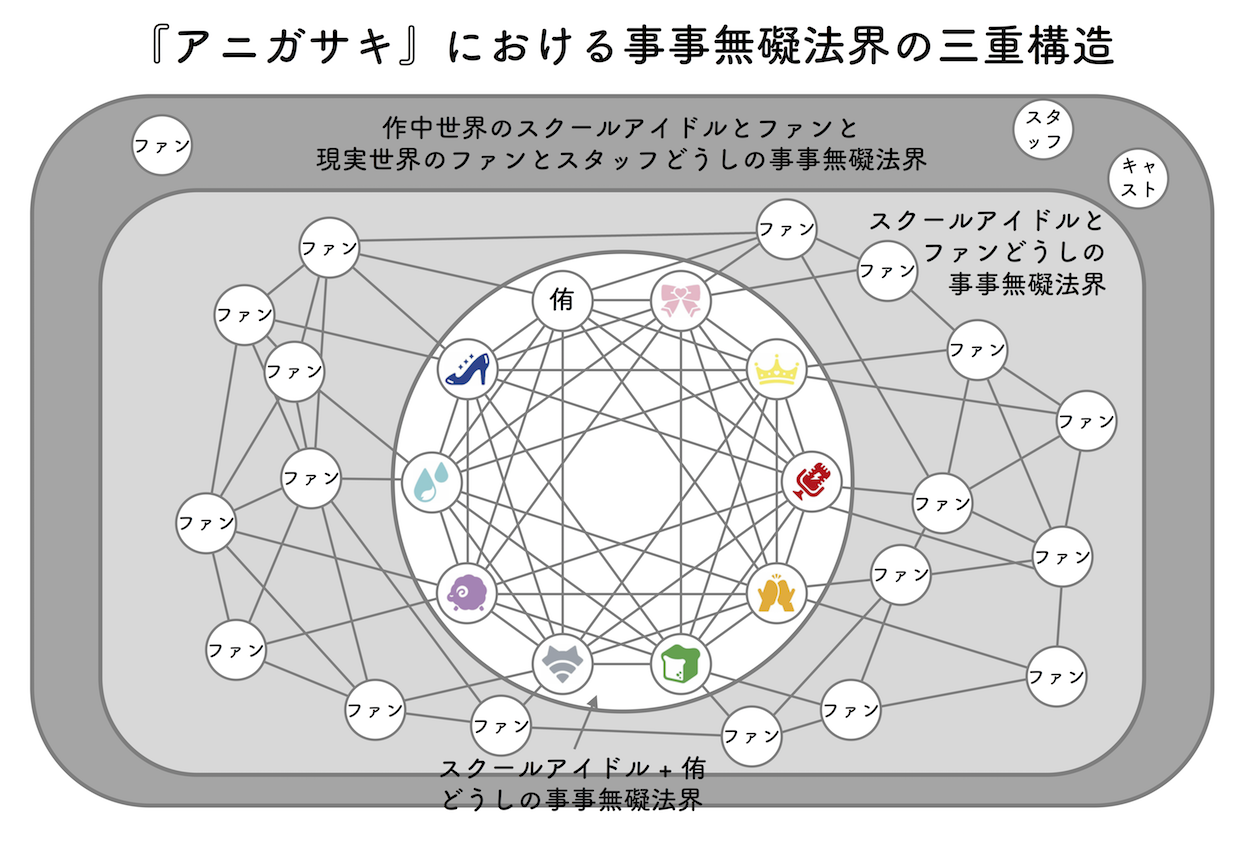

実際、13話で実現したスクールアイドルフェスティバルはこのような理念をまさしく体現するようなイベントになったと言える。そこではスクールアイドルがファンに夢を与えると同時に、ファンもスクールアイドルを全力で支えるという美しくダイナミックな互恵関係が成り立っていた。そしてこの関係性もまさしく、個々のスクールアイドルと個々のファンとが合わさった全体にわたる事事無礙の境地なのである。つまり作中において、「スクールアイドルどうし」の事事無礙と「スクールアイドルとファンどうし」の事事無礙という、重々無尽の世界の二重構造が描写されていると言えることになる。

以上を踏まえれば、大切な存在として侑しか見えていなかった歩夢が他の同好会メンバーも大切な存在だと思うようになっていったり、自身を応援してくれる他の大勢のファンの存在に気づいていくという10〜12話のストーリーは、「スクールアイドルどうし」の事事無礙と「スクールアイドルとファンどうし」の事事無礙という二重の世界構造を感得していく菩薩の悟りの過程を表している。だから、『Awakening Promise』は共生の境地に辿り着いた歩夢が侑に感謝を伝える歌であり、『夢がここからはじまるよ』は共生的世界観の下で輝くスクールアイドル達がファンに感謝を伝える歌なのである。さらに、「スクールアイドルどうし」の物語と「スクールアイドルとファンどうし」の物語をつなぐというストーリー上の結節点(9話)に果林を持ってきたのは巧妙だった。その巧妙さとは、第一に、ひとりダンススクールに通いながらスクールアイドル活動にストイックに打ち込み、仲良しごっこに興味はないと強がる果林を個人回のラストに配置することで、「仲間だけどライバル、ライバルだけど仲間」というテーマを改めて視聴者に印象づけて「スクールアイドルどうし」の物語をきれいに締めくくっていること。第二に、その果林にダイバーフェスという舞台装置を用意することで、「スクールアイドルとファンどうし」の物語(すなわちスクールアイドルフェスティバル)に繋がる伏線が張られていることである。これらの点に関しては、私の哲学的な独自解釈とは関係なく、『アニガサキ』において純粋にうまいと感じるプロット構成である。

さて、『アニガサキ』作中で示されている世界観はこの二重構造的なモデルなのだが、ここでさらにメタ的な視点も入れれば、『アニガサキ』世界における個々のキャラクターと我々『アニガサキ』ファン(そして『アニガサキ』制作スタッフ、キャスト)というすべての分節的存在が事事無礙の関係によって結ばれるという三層目の世界構造が帰納的に示唆されることになる。つまり、作中においてある一人の同好会メンバーと支え合う関係にあるのは他の同好会メンバーでありまた彼女を応援するファンであるわけだが、我々現実世界の『アニガサキ』ファンやキャストの立場からすれば、そのような関係性が自分たちとも結ばれているかのように感じられてくる。実際に、現実世界に生きる我々のこのような心理が如実に表れていた場面がある。『アニガサキ』放送終了後の振り返り生放送(2021年1月25日)において、次のお便りが読まれた。

すべて見終わったあと一番最初に思ったことは、みんなは侑ちゃんにだけでなく、私自身にも想いを届けてくれたんだということです。私には夢がありますが、もう叶わないと諦めかけていました。でも、この物語を見てまた夢を追いかけようと思いました。いつになるかまだ分からないけど、もし夢が叶ったら皆さんに報告したいと思います。なので、今はお礼を言わせてください。私に勇気をくれてありがとう。

これを読んだ楠木ともりさん(と矢野妃菜喜さん)は感極まってしまうのだが、大西さんと楠木さんは続けて次のようにコメントしている。

- 大西

- 侑ちゃんとおんなじ想いを持ってくれていた人がいたんだ、っていうのと、ニジガクのスクールアイドルのみんなが自分の夢を追いかけることで、皆さんの力になっていたっていうのが嬉しいよね。(TVアニメは)私たちの目標だった部分でもあったから。

- 楠木

- 今まで本当にみんなに支えてもらってた部分があったから、なんか、やっとちょっと恩返しというか、できたのかなと思って、今ちょっとグッときちゃった(笑)。

スクールアイドルがファンの夢を応援し、ファンがスクールアイドルを応援する。このような関係性は作中の世界だけに留まらず、作中世界のスクールアイドルとファンから現実世界のキャストとファンまでのすべてに延長されているのだと強く感じさせるエネルギーが、たしかに『アニガサキ』にはある。そのエネルギーの作動原理こそが、『アニガサキ』作中において示されている事事無礙=共生の世界の多層構造にあると私は見るのである。

先ほど、リアルな臨海副都心の描き方が聖地巡礼中の没入感を増幅させているという話をしたが、我々の作品世界への深い没入感をかきたてる最大のシステムはやはりこの共生世界の多層構造にあると思う。人と人との共生関係が無数の網の目のように連綿と連なるような世界が多層的に重なり合っているという、極めてダイナミックな世界観のもとに私の身体が置かれているという感覚を呼び起こされるのである。そしてこの没入感は、13話で開催に至ったスクールアイドルフェスティバル、特に『夢がここからはじまるよ』のライブシーンという熱狂のひとときにおいて頂点に達するのだ。

本節の冒頭で、私は、個人主義が浸透している現代社会の病理とソロアイドル特有の孤独な苦悩とが対応していると述べた。しかし同好会メンバーたちは「仲間だけどライバル、ライバルだけど仲間」をスローガンとし、理想的な共生のあり方とはどういうものかを我々に見せてくれた。スクールアイドルたちが孤独ゆえの悩みを抱えながらそれを克服し、さらに応援してくれているファンに夢を与えていくさまは、孤独にしか生きられない現代人の心の琴線に触れるストーリーなのである。だからこそここに、現代社会に生きる我々が近代的個人としてどのように生きるべきかというヒントが隠されていると思われるのだ。さらに、このような問題意識は直近の社会情勢とも深くリンクしている。すなわち COVID-19 の感染拡大によるパンデミックである。パンデミックの影響によって我々はいつも以上に孤独に苛まれ、分節化の極致に立たされている。このような特殊な状況において、『アニガサキ』が我々に投げかけるメッセージはいよいよ甚深たるものになってくるのではないだろうか。

跋

『アニガサキ』の描かれ方は、『スクスタ』とは異なる部分が多い。『スクスタ』も『スクスタ』特有の魅力があるだろうし、『アニガサキ』についても誰しもが納得するような描き方がなされているとまでは言えない(というか、そんな作品は作り得ない)だろう。実際私にも、本稿の前半で述べたような違和感の件や、各メンバーがソロライブで披露した曲は誰が作ったのかが最後まで有耶無耶になったことなど、思うところはある。本稿では言及しなかったが、スクールアイドルフェスティバルほどの極めて大規模なイベントを生徒だけの力でいとも簡単に運営していることに関しては、『スクスタ』メインストーリー First Season を読んだ身としてはどうしても違和感が拭えなかった。しかしその一方で『アニガサキ』は、臨海副都心という地を舞台とし、グループではなくソロで活動するスクールアイドルの青春物語という虹ヶ咲の設定をこれ以上ないほどに活かしきっている。しかも、『ラブライブ!』シリーズを貫く「みんなと叶える物語」というテーマにここまで奥深い意味を持たせた『アニガサキ』という作品の意義は、極めて大きいものがあると思う。ひとつひとつの色が互いに干渉しあうことでそれぞれの輝きを発していく、これこそがまさしく「虹が咲く」ということなのであろう、と思わされた。

もちろん、本稿で私が述べてきた考察は私自身の独自解釈が少なからず混在しており、『アニガサキ』の制作スタッフが元から私の述べたようなことを意図してアニメを作ったわけでは当然ないはずだ。だが少なくとも本作には、視聴者にじっくりと考察したいという気にさせる深みがあり、またそれぞれの視聴者がそういった考察を行うことで人によって様々な解釈や感動が生じているのは事実である。このような作品を名作と言わずして何と言うべきか?

一人のアニメファンがその一生を通して触れるアニメ作品は少なくないであろう。しかし私にとって、『アニガサキ』ほどの傑作に出逢うことは今までそうそう無かったし、このような作品にはこれからもなかなか出逢えないのだろうと思う。間違いなくこのアニメは、2年以上にわたって虹ヶ咲というコンテンツを応援してきて良かったと心から思えるような作品であった。ここに、TVアニメ『ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の制作スタッフ、キャストの皆様に改めて厚く御礼を申し上げ、本稿の結びに代えさせていただきたい。

スクスタ20章の感想と考察

本稿では、本年10月31日に発表された『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』メインストーリー第20章について、考察メインの感想を綴っていきます。なお本稿の文章は、既に私が10月31日から11月2日にかけてツイッターに投稿した感想ツイートに大幅な加筆・修正を施したものです。また、言うまでもありませんが本稿はスクスタのメインストーリー1〜20章や各キャラのキズナエピソードのネタバレを含んでいます。

このスクスタ20章というコンテンツは現在ラブライブ!シリーズ史上最大と言ってもよいほどの炎上の真っ只中にあり、既に多くの読み手が考察記事をネットに投稿しています。本稿ではそういった他のネット記事の内容と重複する部分も少なくないためわざわざこうしてブログ記事にすることもないと思ったのですが、ツイッターに投稿した感想ツイートを論点を整理した上で再編集したいと思ったのと、感想ツイート投稿後に補足したい事項もいくつか出てきたので、たくさんの人に読んでもらうためというよりはほぼ自分の論点整理のために記事を作成することにした次第です。では、前置きはこのくらいにして本題に入ろうと思います。

まず私の立場をあらかじめ明確にしておきます。私はこれまでスクスタのストーリーが面白いと感じ、リリース日の2019年9月26日から現在に至るまで13ヶ月にわたりスクスタをプレイしてきました(プレイと言っても、ゲーム自体にはあまり興味がないのでキャラの育成はストーリーを読むために必要な最低限に留めていますが)。毎月更新されるメインストーリーやキズナエピソードはいつも楽しみにしていましたし、栞子が登場してから同好会に加入するまでの一連の流れやインターミッション編も多くの人から叩かれているのを横目に楽しんで読んでいました。もちろんこれらの話がつまらないと評される理由には一理あるものもありますが、しかしわざわざ積極的に叩くほどでもないだろうと思っていました。しかし10月31日に追加された20章は、そんな「信者」の私から見ても擁護の余地がほとんど見当らないほど最悪の脚本だと感じざるを得ないものでした。ですから、以下で記述することは基本的にはスクスタ20章に対する批判ということになります。その点はご了承ください。

私がスクスタ20章に対して感じている問題点を大別すると、次の2種類になります。

- キャラや世界観の根本的な設定に致命的に抵触するほどの不自然な点、あるいは支離滅裂な点がストーリー上に多数存在する。

- ストーリーの方向性が『ラブライブ!』という作品のコンセプトに相応しくない。

まずはこの1点目から詳しく見ていきます(以下の問題点1 - 1 から問題点1 - 7 まで)。

問題点1 - 1:愛・果林が適性至上主義を黙認していること

スクスタ20章の脚本を擁護する意見の中には、「同好会はソロ活動がメインなのだから、愛と果林が「スクールアイドル部」に移るという選択は不自然ではない」という主張が非常に多く見受けられます。しかし、ソロ活動がメインだということは、愛と果林のこの選択を正当化する根拠にはなりません。

そもそもスクスタの 1st season は、自身の適性至上主義をあの手この手で押し付けようとした栞子に同好会10人が一丸となって対峙し、自分の「大好き」を尊重することの大切さを栞子含む同好会全員が改めて確認した、という成長物語がそのストーリーの核心でした。一方で20章でランジュが実行したのは、適性を持った(ランジュの言葉で言えば「荒削りだけど、それぞれの個性が尖って面白くて、その輝きを磨けば、さらにアタシを輝かせる最高の光になってくれるはず」の)同好会メンバーたちの才能を最大限に引き出すことができる(とランジュが主張する)「スクールアイドル部」に、脅迫まがいの嫌がらせをすることで加入させようとするというものでした。

このランジュの行動規範は、スクールアイドル文化自体を嫌悪していた以前の栞子の行動規範とは趣が異なるものの、適性至上主義という思想のもとに他人の「大好き」を奪おうとしているという点に関しては共通しています。ですから、同好会メンバーがランジュの横暴な行動に対して断乎としてNOを突きつけないということは、1st season を通して得られたはずの成長や最も大事な教訓が無かったことになってしまうことを意味するのです。

ところが 1st season が終了して間もない20章では、栞子よりも極端な方法で同好会を排斥し始めたランジュ率いる「スクールアイドル部」に、同好会メンバーである愛と果林が何の躊躇もなく平然と加入しています。だからこそ、愛と果林の選択は不自然だと感じられるのです。逆にいえば、そういった教訓が明確に得られておらず、メンバー同士の絆も比較的稀薄だった同好会結成初期にそういう展開になったというのなら、まだその点の違和感は薄かっただろうと思います。

問題点1 - 2:愛・果林・栞子が「あなた」に連絡せず退部したこと

愛・果林・栞子の3名は、「あなた」が短期留学から帰国した時点で既に同好会を抜けて「スクールアイドル部」に入部しています。これ以外の同好会メンバー7名に関しては、(歩夢からも説明があったように、)留学中で大変な状況の「あなた」に余計な心配をかけたくないという理由で、今回の件について「あなた」に緊急の連絡を入れなかったというのはまあ理解が可能です。しかし愛・果林・栞子の3名は既に「あなた」との非常に厚い信頼関係を構築しており、特に愛・果林と「あなた」とは付き合いも長いにも関わらず、退部という極めて重大な決断を留学中の「あなた」に伝えないまま同好会を退部し、「スクールアイドル部」に加入しています。さすがにこれは「余計な心配をさせたくないから」という理屈では通りませんし、この3名の行動は「あなた」に対して極めて不義理で失礼なものと言わざるを得ません。この3名、そんなに性格が捻じ曲がったキャラだったでしょうか?

問題点1 - 3:栞子の退部理由が明言されていないこと

栞子は20章5話において、ランジュの性格やこれまでの言動を自己中心的で失礼だと断じた上で、ランジュに代わって「あなた」に謝罪しています。さらに、これからの同好会の活動を応援するとまで言っています。では、そもそもなぜ栞子は同好会を抜けたのでしょうか? そこが重要な点なのに、栞子自身の口からは明言されませんでした。同好会の脱退理由は今後の章で語られるのだろうとは思いますし、おそらく「「スクールアイドル部」の内側からランジュを改心させる機会を窺いたかった」みたいなところなのでしょうが、これは20章の中でせめて伏線くらいは張っておくべきだったと思います。脱退理由が何も語られなかったせいで、20章における栞子の言動が完全に支離滅裂な印象になってしまっていると感じました。

問題点1 - 4:愛・果林の同好会メンバーに対する配慮が全く無いこと

愛と果林の2人が「スクールアイドル部」に入部したのは、ランジュからの脅迫という消極的なきっかけがあったためとはいえ、最終的には「部のやり方に興味があった」「なんにも知らないまま全否定はしたくなかった」「スクールアイドルが好きな人とはみんな友達になりたい」(愛)、「なんでもかんでも一緒っていうのは違う」「お互いを磨きあい高めあう関係でいたい」「プロが協力してるだけあって、やってることは高度」「勉強になることがたくさんある」(果林)などという積極的な理由付けをして入部に至っています。さらに、2人は現在の同好会が如何に切迫した状況にあるかがよく分かっているはずです。そうであるなら、2人の性格がよほど歪み切っていない限りは、良心の呵責に耐えかねて同好会メンバーに合わせる顔など無いはずなのです。

ところが20章2〜4話において、2人は同好会メンバーに対していつもと全く同じノリで、無邪気かつフレンドリーに接しています。このため私はこの2人に対して、苦境に喘いでいる友人に一切何の配慮もできずただ自分の実益のみ優先しようとするサイコパスのような印象しか持てませんでした。言うまでもありませんが、これまでのスクスタのストーリーでの2人はこんな鬼のような性格のキャラとしては決して描かれていませんでした。この点は私が今回の20章で最も不気味に感じ、ホラー作品を見ているかのような背筋が凍る思いをした箇所です。

問題点1 - 5:監視委員会という支離滅裂な組織を作ったこと

そもそも虹ヶ咲学園はスクスタの公式紹介文において、「東京・お台場にある自由な校風と専攻の多様さで人気の高校」だと説明されています。ところが、この「自由な校風」の虹ヶ咲学園の経営トップである理事長は、娘・ランジュの自己中心的な野望のためだけにわざわざ監視委員会を設置して、同好会所属の何の罪も無い生徒の基本的な権利を剥奪するという常軌を逸した行動に出ています。「自由な校風」の高校どころか、どんなスパルタ高校でもやらないようなことを理事長が平然と行っているのは支離滅裂と言わざるを得ません。まあこの点は、9章で臨時生徒会長選挙の実施を許可した時もちょっと思いましたが、今回は輪をかけておかしいです(というか今になって思えば、旧知の間柄である栞子に頼まれたがゆえにOKしたのでしょうね)。

問題点1 - 6:しずくの脱退理由が不明瞭、不自然であること

20章最終話において、しずくが同好会を脱退して「スクールアイドル部」に入部することを決意しました。ここを最初に読んだときはしずくの脱退の理由を理解できたと感じたのですが、しかしよく考えてみるとこれも何となく不明瞭かつ不自然です。しずくの脱退理由のうち1つ目は、「部」と同好会で何がどう違うのか自分の目で確かめることで同好会に何が足りないのか見極めることだと語られました。ですが、これってわざわざ「部」に入らなければ分からないことでしょうか? 結局、クオリティが高いかどうかという点に加え、それぞれのアイドルにしかない人間的な魅力がライブパフォーマンスにおいてしっかり表現できているかどうかという点が「部」と同好会の違いなわけで、それは「部」に入らなくても理解できることのように思えてしまいます。百歩譲って、このしずくの脱退理由は認めるとしましょう。しかし脱退理由の2点目が明らかに不自然です。それは、ライブでのかすみのMCを見たしずくが「私も成長して、自信を持って私の方が魅力的なんだと言い切れるようになりたい」と思ったからという理由です。これでは、愛・果林の実益重視の転部理由とちっとも変わりません。愛・果林の転部に疑問を抱き反発する同好会メンバーたちを見てきたしずくが最終的に出した結論が「成長したいから」というのは、あまりにも稚拙なのではないでしょうか。

問題点1 - 7:「あなた」が過去の教訓に学んでいないこと

6章で描かれたμ'sと虹ヶ咲の十番勝負のラストで、「あなた」はクオリティに自信のある曲を仕上げたにも関わらず、真姫の作ってきた曲を聴いて戦意を喪失してしまいました。ですが、真姫の曲に魅力がある理由はクオリティ以上にμ'sメンバーを意識して作られたまさしくμ'sのための曲だったからだと気づき、自らも同好会のための曲を作ろうと奮起して作られたのが『TOKIMEKI Runners』でした。ところが、20章4話で天才作曲家ミアの実力を知った「あなた」は自分の作曲のクオリティの低さに絶望し、「部」の環境の方が同好会メンバーたちにとって適しているのではと考えてしまいます。しかし、これは『TOKIMEKI Runners』作曲という大切な経験で得られた重要な教訓を、「あなた」がさっぱりと忘れてしまっていることを意味します。もちろん最終話ではクオリティよりもメンバーが第一だと「あなた」は気づくわけで、それを一時的に忘れてしまったのは一連の騒動で精神が大きく動揺していたためなのかもしれません。ですが、それもかすみ達のパフォーマンスを見るまで気づかなかったというのは、やはり当時の経験を忘れてしまっているのではと疑わざるを得ません。スクスタは「あなた」も含めた同好会メンバー全員の成長物語のはずなのに、この点でも過去の成長に疑義が持たれることになってしまいます。

以上、1つ目の問題(つまりストーリーにおける不自然な点に関する問題)を指摘してきました。20章の脚本を擁護する意見をネットで色々と見て回ったつもりですが、これらの不自然・支離滅裂な点に対して論理的な説明を与えているものは残念ながらほとんど見当りませんでした。しかし、上記「問題点1 - 1」については比較的注目すべき考察が一点だけ見受けられました。それは、「愛と果林が「スクールアイドル部」に入部した本当の理由は実は全く別のものであり、その理由は同好会メンバーにすら気づかれてはいけないほどデリケートなものなのではないか」という考察です。

具体的に一つの可能性として指摘されていたのは、愛と果林はスパイとして「スクールアイドル部」に潜入しており、スパイであることを徹底的に秘匿するためには味方である同好会をも欺く必要があったという筋書きです。これはサスペンス作品ではよく用いられる展開であり、私も別作品で実際に見たことがあります。しかし、サスペンス作品でスパイが味方まで欺くというのは、そうしなければならないほど人命などに危機が及んでいる状況だからではないでしょうか。言うまでもなくスクスタは(というか『ラブライブ!』シリーズは)、そんなにシリアスな作品ではありません。味方である同好会メンバーに、自分たちのスパイ計画を極秘に相談してはならない理由などとても思いつきません。

もう一つの可能性として指摘されていたのは、愛と果林はランジュが抱える心の闇を何らかのきっかけで知ってしまい、気の毒に思った2人がランジュを救済すべく自ら「スクールアイドル部」に入ったものの、何らかの事情で同好会メンバーにそのことを喋るわけにはいかなくなったという筋書きです。実際、20章5話で栞子は「ランジュは……華やかな外見、有り余る才能に、裕福な家庭、誰しも羨むものをたくさん持っています。だけど、足りないものもまた多いんです」と言っており、この「足りないもの」によってランジュに心の闇がもたらされたという可能性は確かにあるかもしれません。それに、ラブライブ!史上ダントツで最低になっているランジュの好感度を戻すために、後の章でランジュの心の闇を描写して救済するという展開は十分に予測できます。(ちなみにスクスタ20章とかなり筋書きが似ているTVアニメ『プリパラ』2期でも、プリパラを支配し独裁者になろうとした紫京院ひびきが実は幼少期にトラウマを抱えており、心に闇を抱えたひびきを皆で救済するという結末を迎えています。)ですが、この可能性もいまいち説得力に欠けます。いくらランジュがそういった問題を抱えているからとはいえ、ランジュを救済するということは長きにわたり親交を深めてきた同好会メンバーたちの気持ちを蔑ろにしてよい理由にはなりません。仮に同好会メンバーに正直に事情を話すことで余計に誤解を生むことを危惧したのだとしても、ストレートに物事を言う性格の愛や果林ならば友人を信じてしっかりと本音を打ち明けるだろうと思います。

とはいえ、白いカラスが存在しないことを証明するのが不可能であるのと同様に、愛と果林が同好会を離れた「真の理由」なるものが存在しないことを証明するのも不可能です。もしかするとスクスタ 2nd season のライターは天才的な発想力を持っており、誰もが思いつかないような妙案を思いついて脚本に仕組んでいるのかもしれません。本当にそうであればこれはめちゃくちゃ凄いことですし、正直言ってそうであってほしいと思います。ただし今指摘したように、そういうものが存在するという希望は現状かなり薄いと言わざるを得ないのではないかと私は感じます。

続いて、冒頭で指摘した問題点の2点目、すなわちストーリーの方向性が『ラブライブ!』シリーズのコンセプトとして相応しくないという問題について見ていきます(以下の問題点2 - 1 から問題点2 - 3 まで)。

問題点2 - 1:過剰なギスギス展開

過去の『ラブライブ!』シリーズにおいてもキャラクターどうしの適度なギスギス展開は描かれており、それがストーリーにメリハリを与えていました。しかし、ストーリーを面白くするためならどんなギスギス展開をやってもいいというのであれば、極論を言えば登場キャラが凄惨な死に方をしてもいいということになります。ですがアイドルコンテンツ全般において、そのようなストーリーは作品のコンセプトに明らかにそぐわないためそんな展開はあり得ません。同様に、『ラブライブ!』という作品には『ラブライブ!』という作品に相応しいギスギス度合いがあります。アイドルどうしの過剰なドロドロギスギス展開を描きたいのであれば、(具体的に何とは言いませんが)別作品でやればいいだけの話で、わざわざ『ラブライブ!』というタイトルを冠してやる意味がありません。まさしく今回追加されたスクスタ20章のように、今まで親交を温めてきた仲間どうしが真っ二つに分断され、登場する新キャラの性格や言動は擁護の余地が無いほど最悪、果ては監視委員会などといったものまで登場する過剰なギスギス展開は、『ラブライブ!』の世界観に適した設定と言えるのか甚だ疑問です。ラブライバーはキャラ萌えだけしていればいい人種だからギスギスに弱いのだ、などと『ラブライブ!』ファンを揶揄する意見も散見されましたが、それは20章のギスギス展開の擁護としてはあまりにも貧弱だと思います。

問題点2 - 2:キャラの好感度の過剰な低下

今回の20章では、ギスギス展開に伴って好感度を低下させたキャラが何人かいました。特に愛、果林、ランジュの3名は大幅に好感度を低下させる振舞いを演じています。もちろん、適度なギスギス展開が必要なのと同様に、すべてのキャラの好感度を下げないようなストーリー作りなどできません。それは『ラブライブ!』シリーズでも同じことです。実際、『ラブライブ!』では絵里が穂乃果たちと長期間にわたって対立したり、『ラブライブ!サンシャイン!!』では Saint Snow がAqoursにマウントを取りながら登場したりといった展開がありました。

ですがモブキャラでないアイドルキャラを描くにあたって必要以上に好感度を下げるような描き方はしないというのが鉄則であり、これは過去の『ラブライブ!』シリーズでも遵守されてきたことだと思います。またなぜこれが鉄則なのかといえば、(特に『ラブライブ!』シリーズのコンテンツ事業方針に関していえば)各々のキャラに大勢のファンがつくことを前提とした売り出し方が基本方針として採られており、キャラの好感度が下がってしまうことで例えば定期的に開催される人気投票の結果に致命的な影響が出たり、全キャラの演者が出演するライブイベントでの盛り上がりが欠けたりするなどの弊害が生じてしまうためです。

ところが、スクスタ20章における上記3名の好感度の下がり方は、ストーリー展開上十分と言えるほどの閾値を大幅に超えてしまっているように思えます。どのような点で好感度を下げたかは、上記の問題点1の箇所で見てきたような各キャラの数々の振舞いからして既に明らかでしょう。さらに補足すると、スクスタリリースとほぼ同時に発売された『Love U my friends』をはじめとする虹ヶ咲2ndアルバム曲のMVがリリースから13ヶ月が経った現在においても実装されていないにも関わらず、新キャラのランジュのMVが優先して作られているなどのプレイヤーからの不満もランジュの好感度低下の一因になっていると考えられます。

また、これまでに公表されているキャストのインタビューを読むと、栞子初登場時は栞子への印象が良くなかったとか、同好会側に感情移入していたと語る演者さんが多いことが分かります(例えば『LoveLive!Days 虹ヶ咲SPECIAL』)。これらのインタビューを踏まえると、演者の方々がランジュに対してどんな印象を持っているかは極めて容易に察せられます。しかも、キャラの好感度を大幅に低下させた張本人である運営は表に出てこない代わりに、演者の方々は自身の演じるキャラの設定崩壊や悪評をただ黙って堪えながら見届けるしかなく、更にこの状況下であってもイベントやラジオで場を盛り上げなくてはならないという余計な負担がかかっています。このように、キャスト陣に余計かつ過剰な負担をかけているという点もまた好感度低下問題の深刻な帰結であると言わなければなりません。

問題点2 - 3:外国・異文化に対する偏見や無理解を助長する演出

ランジュ(鐘嵐珠)は香港出身のキャラクターであり、17章で描かれたスクールアイドルフェスティバルを見たことで母親の経営する虹ヶ咲学園のスクールアイドル同好会に興味を持ち、ミアをニューヨークから拉致しつつ虹ヶ咲に転校してきました。一方でランジュとミアの初登場となった19章の最終話では、ランジュは日本を「狭っ苦しい国」と言っています。そのため20章を読んでランジュが香港出身だと分かったとき、私は「香港は日本以上に『狭っ苦しい』のではないか?」と思いました。

しかし香港に住む人々の中には、自分は香港人であるという意識を持つ人と、中国人であるという意識を持つ人とがいます。今年6月に実施された世論調査によれば、香港に住む若者の8割以上が自らのナショナル・アイデンティティは香港だと回答したと報道されています。また、香港人としてのアイデンティティを持つ人々と中国政府による権威主義的政策に反対する人々との親和性が指摘されています。しかも、作中でランジュが演じている振舞いは既に何度も指摘したように極めて権威主義的であり、まさしく中国共産党の権威主義的政治手法を髣髴とさせるものです。これらの描写から、ランジュは香港ではなく大陸に帰属意識があるのだろうし、北京の政治体制に親和的なメンタリティを持っているのだろうと推察するのは不自然なことではありません。ですがこういったランジュのキャラ描写は、特に香港に住む人々にとってかなり複雑な気分になるものではないでしょうか。また中国人のファンから見ても、自分の国と親和的な印象のキャラがこんなに好感度最悪でステレオタイプの傍若無人なキャラに描かれていたら胸糞が悪いでしょうし、日本におけるサブカルコンテンツに対する幻滅にも繋がりかねないのではないでしょうか。さらにコンテンツのメインターゲットである日本人からして見ても、まるで親中派のような振舞いをするランジュは非常に印象が悪く、「ランジュがこの狭っ苦しい国にワザワザ来てあげたことを、もっと素直に喜びなさい」という発言は癇にさわるものです。日本・中国・香港の3地域のファンにとって平和的交流につながるのであればともかく、逆に互いに敵意ばかり生むという誰も得しない描写がなされてしまっていると言えます。中国や香港という日本との外交関係においてデリケートな立ち位置にある国のキャラを登場させる以上、そういう政治的な問題に配慮するというのは運営として必要最低レベルの検討事項のはずです。それすらできていないとなると、運営の開発能力というより人間性をまず疑ってしまいます。

さらに補足すれば、どんな創作をするにしてもこのようなステレオタイプかつ偏見を助長するような演出を控えるべきだとまでは私は思いません。政治諷刺マンガなどの社会派作品、あるいは暴力描写の多い作品などでは、あえて差別的な言動をとるキャラを登場させることで社会問題を考えさせたり、あるいは作品のバイオレントな雰囲気を盛り上げたりすることもあるでしょう。しかし『ラブライブ!』シリーズはそのようなタイプの作品でしょうか? 明らかにそうではないですし、むしろそういう描写を最もやってはいけない類のコンテンツだと思います。

また少し脱線になりますが、ついでに言えばランジュやミアの言葉遣いに関しても杜撰さを感じます。ランジュは「無問題ラ!(冇問題啦)」という広東語のセリフを口癖のように発していますが、一方で19章最終話では「日文」を普通話と同じく rìwén と発音していたり、新曲『Queendom』における中国語部分の歌唱も普通話の発音になったりしています。まあ、「無問題ラ!」に関してはあくまでキャラ作りの一環であり、普段の日常会話では普通話を使っているということなのかもしれません(親中派だからあえて広東語ではなく普通話を使っている?)。さらに「日文」について言えば、「日文」は「文字媒体としての日本語」を指す言葉であって、19章最終話におけるランジュのセリフの文脈からすれば「音声言語としての日本語」を指す言葉である「日語」を用いるべきでした。また、ミアの英語にもおかしな箇所があります。まずミアの最初のセリフである “……Hai. I'm Mia.” に関しては、“Hai” は “Hi” の誤りです。同じく19章最終話の「こんなローカルなトコ来たくなかった」に関しては、こういう文脈では local(局所的な、地域的な)ではなく rural(田舎の)などを用いるのが自然です(というかこのセリフも割と蔑視的で感心しませんね)。まあ他の部分が良ければ外国語がおかしいくらいのことでいちいち目くじらを立てるのも野暮というものですが、外国の文化や外交事情に対する運営の配慮の無さを考えると、このようなミスもそんな問題と同根なのではないかと疑いたくなってきます。

以上で、私が考えているスクスタ20章の問題点の説明を終わります。ネットでは、こういった数々の問題が生じた責任が全面的に脚本担当者(特に雨野先生)にあるかのような書き込みが多く見られます。確かに、脚本家の責任も重いでしょう。しかし上記で指摘してきた問題点はキャラや世界観の設定の根幹に関わるものばかりであり、脚本家が決定することとしては過大な重要事項ばかりであると思います。そのため、犯人探しをするのも野暮かもしれませんがどちらかといえばプロデューサー周辺のスタッフの責任がより大きいのではないかと個人的には考えています。

さて、本稿で書きたかったことは大体書けたのでこれで終わりにしてもいいのですが、これだけだと本当に20章を散々叩くだけになってしまい我ながら悲しくなってくるので、個人的に良いと思った箇所も(2点だけですが)挙げたいと思います。とはいえ、あまりにも上記の問題点が致命的かつ多すぎるので、良い箇所も素直に良いと思いにくいのですが……。